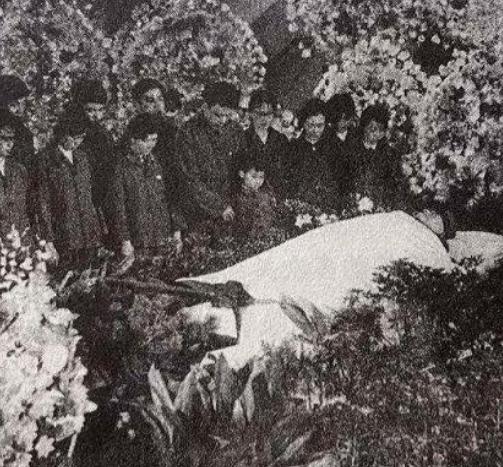

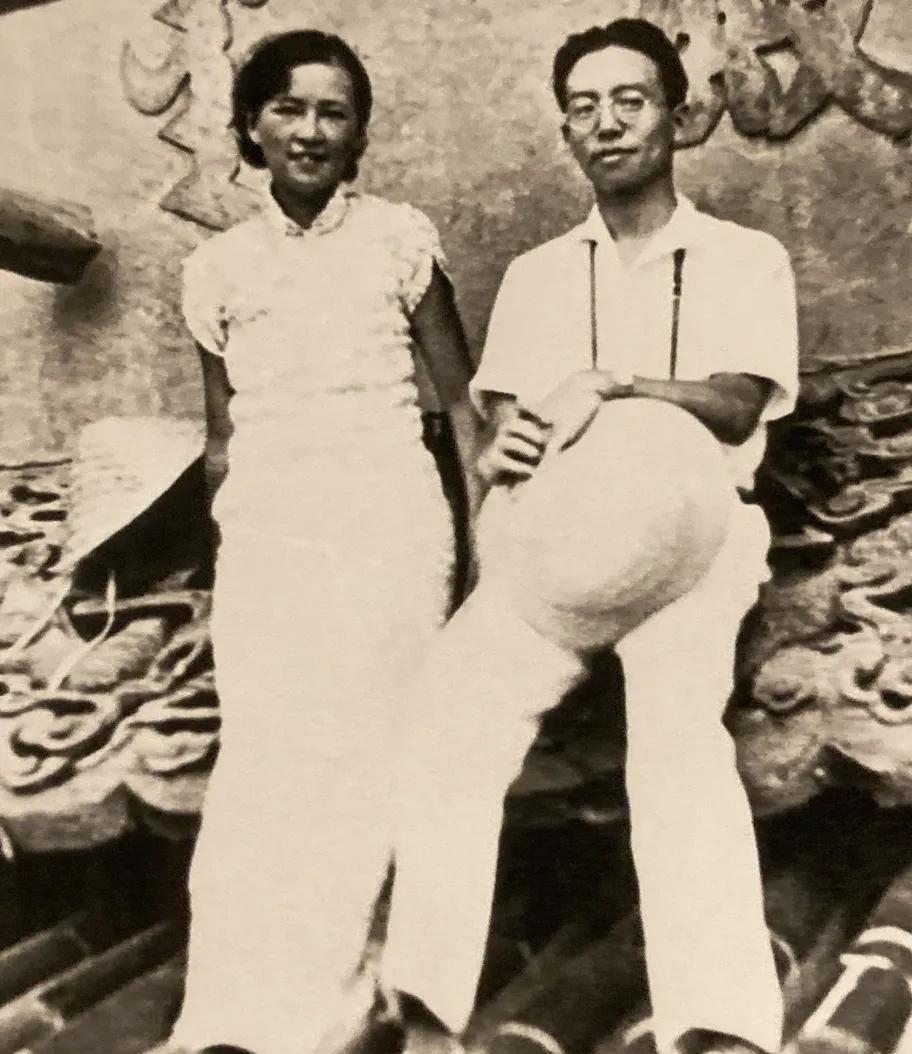

1995年,74岁的张爱玲在美国寓所离世,遗体7天后才被发现。她一丝不挂地躺在床上,但她在遗嘱中却特别写明:“不允许任何人看我的遗体!” 在中国现代文学史上,张爱玲是一位独特而耀眼的存在。二十世纪四十年代的上海滩,这位年轻的才女以一系列惊艳的作品震撼了整个文坛。 她的成名作《金锁记》《倾城之恋》等小说,以冷静而细腻的笔触描绘了都市生活中的人性百态。这些作品不仅在上海文坛引起轰动,更让张爱玲迅速成为当时最受欢迎的作家之一。 在上海的黄金岁月里,张爱玲的文字风格独树一帜,她擅长用细节刻画人物,用简练的语言道出生活的真相。她的文章经常刊登在《杂志》《万象》等重要刊物上,每一次发表都会引起读者的热烈反响。 这位才女不仅写小说,还涉足戏剧、散文等多个领域。她的作品《少奶奶的扇子》《红玫瑰与白玫瑰》等都成为了当时的文学经典,让她在短短几年间就达到了创作的巅峰。 1950年,上海文学界迎来了重要的转折点,第一届文代会在上海召开。当时担任主席的夏衍,对张爱玲的才华十分欣赏。 为了帮助张爱玲适应新的时代变革,夏衍安排她参加了苏北的土改工作。这段经历让张爱玲有机会接触基层生活,也为她的履历增添了新的内容。 随后,夏衍更是力排众议,准备为张爱玲在上海剧本创作所安排一个职位。但是面对这样的善意,张爱玲却做出了一个出人意料的决定。 同年,她选择离开上海,前往香港开始了新的生活。在香港期间,张爱玲在美国驻港领事馆新闻处担任翻译工作。 这份工作虽然平淡,但给了她稳定的收入和相对自由的创作环境。在这期间,她完成了一部新的长篇小说,这部作品在海外产生了相当大的影响。 《纽约时报》的书评专栏甚至连续两次发表评论,讨论这位来自东方的作家的独特视角。这些评论让张爱玲的名字开始在美国文学界传播,也为她日后的美国之行埋下了伏笔。 1955年秋天,张爱玲踏上了美国的土地。抵达后不久,她就和好友炎樱一起拜访了居住在纽约东八十一街简陋公寓里的胡适。 这次会面注定是特别的,因为双方都已不再是昔日风光无限的文坛名人。当时的胡适已经卸任驻美大使职务,靠着有限的积蓄维持生活。 初次见面的场景显得有些拘谨,社交恐惧症让张爱玲难以展开话题。这场会面很快就在一片沉默中结束了。 随后的日子里,张爱玲在美国的生活并不顺利。她没有固定的工作,只能暂住在好友炎樱家中。 在一个感恩节的傍晚,胡适曾经打电话邀请张爱玲去中餐馆吃火鸡。但由于张爱玲刚和炎樱用过晚餐,这次邀约未能成行。 生活的压力迫使张爱玲接受了住进难民营的建议。这个决定让她有了一个暂时的栖身之所,但环境却远非理想。 1956年,张爱玲在一个写作基金会认识了费迪南·赖雅。这位比她大29岁的学者改变了她的生活轨迹。 两人的相识很快发展成婚姻关系,但这段婚姻从一开始就笼罩着阴影。婚后不久,张爱玲曾经怀孕,但最终没能留下这个孩子。 更不幸的是,婚后仅两个月,赖雅就因中风倒下。从此,张爱玲不得不承担起照顾病患的重担。 为了维持生计,曾经的文坛才女不得不从事各种工作。她当过油漆工,粉刷房间;也在跳蚤市场淘换日用品。 写作成为她最主要的经济来源,但过度的工作让她的身体每况愈下。因为长期伏案写作,她的眼睛出现了严重的溃疡。 1967年,赖雅去世,这让张爱玲失去了最后一个亲密的家人。此后她的生活更加孤独。 为了维持基本的生活,她不得不继续大量写作。但频繁的搬家和孤独的生活状态,让她的创作环境始终不够稳定。 赖雅去世后的三十年里,张爱玲过着近乎与世隔绝的生活。她极少与外界联系,甚至连多年的老友也难得见上一面。 这种漂泊不定的生活持续了很长时间。在洛杉矶的最后几年,她居住在西木区的一处普通公寓里。 1995年9月8日,张爱玲在这间公寓里离世。她的遗体直到一周后才被发现,当时她静静地躺在一张靠墙的行军床上。 发现遗体的人注意到,她的遗体一丝不挂,身下只垫着一条蓝灰色的毯子。这看似奇怪的状态,其实与她长期被"跳蚤困扰"有关。 在她的遗嘱中,有一条特别的要求:不允许任何人看她的遗体。这个要求或许反映了她对个人尊严的坚持。 9月19日,按照遗嘱的要求,她的遗体被火化,整个过程没有任何仪式,也没有亲友在场。她的骨灰被撒入太平洋,随着洋流永远漂流。 然而,她的离去并没有让她的文学价值随之消散。相反,她的作品在之后获得了越来越多的关注和研究。 她的小说《金锁记》中的曹七巧、《倾城之恋》中的白流苏等人物形象,被认为是中国现代文学中最为成功的典范之一。这些作品深刻展现了都市生活中的人性百态。 在她的笔下,都市中的普通人有着最真实的欲望与挣扎。她的作品不仅仅是故事的讲述,更是对人性的深刻解剖。 时至今日,张爱玲的作品仍然具有强大的生命力。她的文字被不断重新解读,展现出新的价值和意义。