“雷军对比法”是网友对小米创始人雷军及其团队在产品发布与营销中常用策略的戏称,并非官方术语,核心是通过选择性数据呈现、具象化场景表达与话题性叙事,以己之长攻彼之短,在信息过载环境中快速抢占用户心智,本质是后发企业建立认知、对标行业标杆的商业沟通策略。

一、起源与典型案例

1. 概念起源:“硬币厚度”的认知争议

2016年小米笔记本Air发布会上,雷军提出“比一分钱硬币还要薄”的宣传语,实际展示中却将硬币直立,以一分钱硬币18毫米的直径(而非1.35毫米的厚度)对比笔记本14.8毫米的最厚处。这种违背大众对“薄厚”固有认知的对比方式引发热议,网友将此类“选择性参照”的表达总结为“雷军对比法”,此后类似逻辑在小米多类产品营销中延续。

2. 核心场景:对标行业标杆的参数博弈

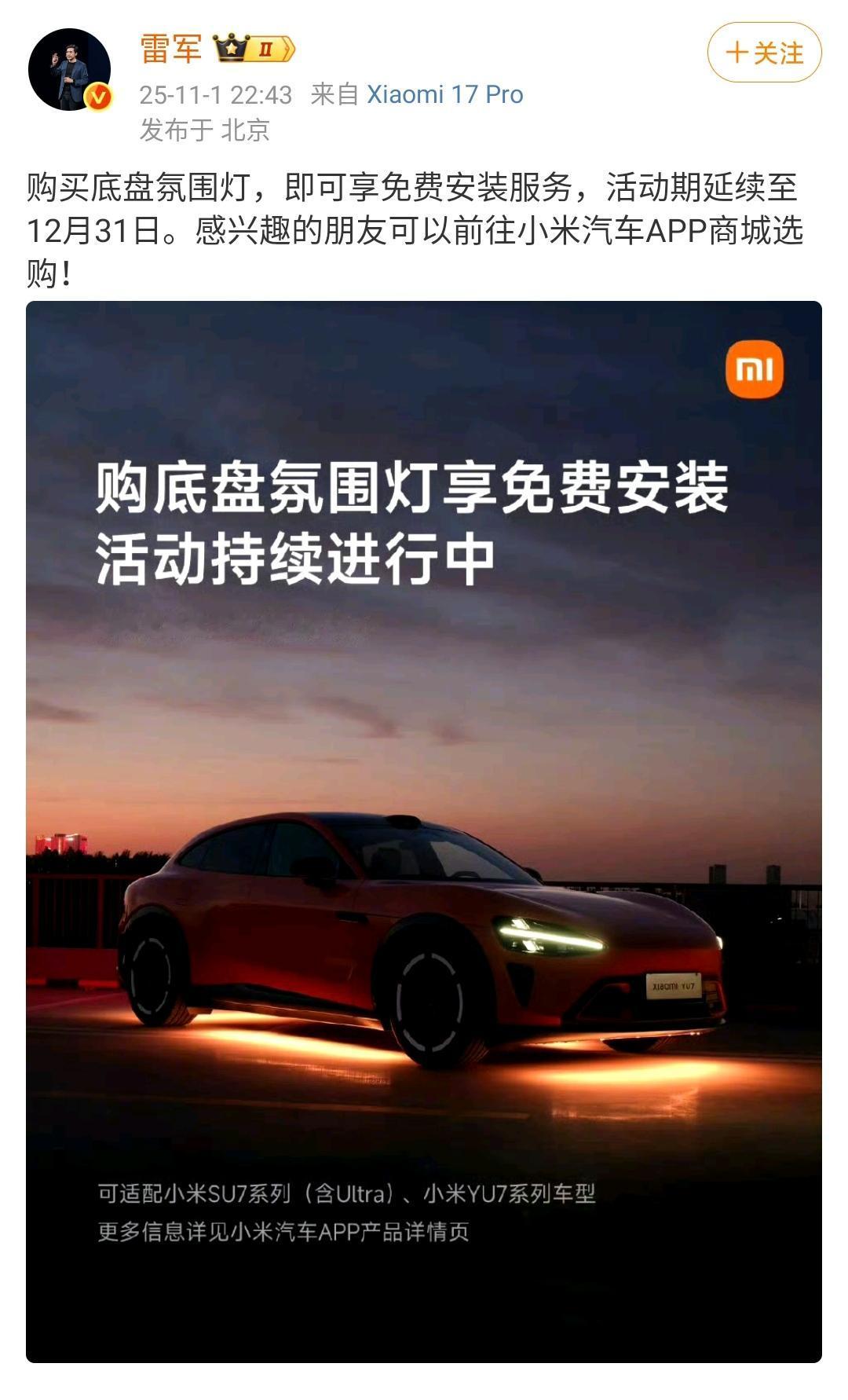

在汽车领域,小米SU7的发布将这一策略推向极致。雷军在发布会上将SU7 Max版与特斯拉Model Y逐项对比:强调其CLTC续航突破800公里,远超Model Y长续航版的594公里;双电机版零百加速2.78秒,比Model Y Performance快0.2秒;搭载骁龙8295芯片的车机系统“流畅度显著优于特斯拉”。但这些对比刻意弱化了特斯拉的核心优势——国内布局超1600座超充站,而小米自建超充站仅300座,且Model Y的4680电池能量密度比SU7的麒麟电池高26%。

针对高端市场,小米SU7 Ultra以“6分46秒874的纽北圈速”对标保时捷Taycan Turbo GT,宣称创造“最快四门车纪录”,却未明确提及该成绩来自原型车,且测试时仅搭载一名车手、使用赛道胎,而保时捷测试时含四名乘客与行李 。这种“场景切割式对比”成为制造话题的关键。

3. 延伸应用:跨品类的认知绑定

在手机与生态产品领域,该策略同样常见。小米手机对比苹果时,反复强调“同价位配置更高”“充电速度快3倍”,却较少提及iOS生态的封闭优势与长期流畅度;宣传智能电视时,用“比硬币还薄的边框”替代具体毫米数,实际对比的是边框最窄处而非整体厚度,与笔记本的“硬币逻辑”如出一辙。

二、策略核心逻辑

1. 选择性对比:聚焦优势,回避短板

小米的对比始终围绕“自身强势维度”展开,对竞品核心竞争力刻意淡化。对比SU7与特斯拉时,重点突出电池容量与加速性能,却对特斯拉的电驱效率(Model Y百公里电耗12-13kWh,SU7为14-15kWh)、超充网络覆盖率(特斯拉是小米的5倍以上)等用户高频关注的短板避而不谈 ;对标苹果手机时,强调“1亿像素主摄”“120W快充”,却极少提及iOS系统的流畅度与隐私安全优势,这种“局部参数碾压”易形成“全面领先”的认知错觉。

2. 具象化表达:降低认知门槛,强化记忆点

将专业参数转化为用户可感知的生活场景,是该策略的关键技巧。2016年笔记本发布会上,“比硬币还薄”的说法虽有争议,但通过现场直立硬币的视觉冲击,让“轻薄”成为核心记忆点;SU7宣传中用“从北京到上海仅需充一次电”替代800公里的抽象续航数据,即便实际高速续航仅能达成标称的60%(用户实测700续航版本实际跑不到500公里),仍能快速传递“续航强”的印象;发布会上一句“三十几万才能下台”的定价表态,更用口语化表达点燃情绪,弱化了参数对比的生硬感。

3. 话题驱动:制造争议,放大传播声量

通过夸张表述或争议性对比激发讨论,实现“自带流量”。雷军在发布会上常用“吊打”“完胜”等强情绪词汇,SU7 Ultra宣传时绑定“保时捷”“纽北纪录”等高端标签,即便存在测试条件差异,仍能引发“国产性能崛起”的热议;生态链企业追觅科技曾宣称研发“媲美布加迪威龙的电动车”,虽参数不可比,但“布加迪”标签本身形成爆款话题,延续了这一逻辑内核 。

三、争议与行业影响

1. 法律与合规风险

过度对比易触及广告法规红线。在印度市场,小米因在手机发布会上直接对标苹果、三星的“贬低式宣传”,遭两大品牌联合起诉,最终被迫修改宣传话术,将“碾压”“完胜”等词汇替换为“同价位优选”。这种风险在汽车等监管严格的领域更突出,SU7曾因“续航实测与标称差异过大”被多地消费者协会约谈,暴露了“宣传话术与实际体验脱节”的隐患。

2. 用户认知反噬与信任损耗

选择性表达易引发用户预期落差。不少SU7用户反馈,标称700公里的续航在高速120km/h巡航下仅能跑400多公里,折扣率达60%,充电枪卡顿、车机断连等问题频发,导致“参数神话”破灭后的口碑反噬,2025年第三季度相关投诉量环比增长47% 。在高端市场,即便小米推出折叠屏等机型,68%的消费者仍将其视为“苹果平替”,长期对标形成的“次级印象”难以突破。

3. 行业模仿与策略进化

小米的对比策略被诸多品牌借鉴,华为、荣耀等在发布会上均采用“参数对标+场景对比”的逻辑,余承东甚至在对比小米时提出“反向教学”的说法。面对争议,小米近年尝试从“参数对比”转向“体验对标”:自研澎湃OS实现手机、车机、智能家居无缝流转,SU7强化“NAPPA真皮内饰+生态联动”,试图用差异化体验弥补参数营销的短板。

总结

“雷军对比法”本质是后发企业突破行业壁垒的沟通工具,其成功源于对消费心理的精准把握——在品牌信任不足时,通过对标标杆降低认知成本,用具象化表达化解参数理解门槛。但这一策略的局限性同样明显:过度依赖选择性对比易陷入“话术陷阱”,忽视核心技术沉淀与用户真实体验,最终可能损害品牌长期信任。

从小米的进化路径看,“雷军对比法”正从单纯的“营销技巧”转向“技术对标+差异创新”的组合拳,但其核心仍未脱离“以对比建立认知”的底层逻辑。这种策略既是中国品牌逆袭国际巨头的典型实践,也折射出行业从“参数内卷”向“价值竞争”转型的必然趋势。

![还有两个月,小米的目标妥妥完成啊[墨镜][加油]](http://image.uczzd.cn/2759980918871210677.jpg?id=0)

评论列表