周末和朋友聚餐,聊到最近公司新上任的部门总监。有人说“他说话总带官腔,肯定是个刻板的人”,有人反驳“上次团建他主动帮实习生搬物资,应该挺接地气”。争论到最后,大家忽然意识到:我们对一个人的判断,往往停留在碎片印象里——就像摸象的盲人,摸到腿说像柱子,摸到耳朵说像蒲扇,却始终拼不出完整的大象。

这就是大多数人“观察”的困境:我们习惯用直觉和经验快速归类,却很少系统训练“看透本质”的能力。真正的洞察力,不是天赋异禀,而是通过刻意练习培养的“观察肌肉”。以下6个关键观察特征,能帮你构建更立体的认知框架,看人看事更透彻。

一、细节捕捉:警惕“信息降维”陷阱

心理学中有个概念叫“认知吝啬鬼”——大脑为了节省能量,会自动过滤掉80%的细节信息,只保留“关键特征”做判断。这种机制在原始社会能帮我们快速识别危险,但在复杂的现代社会,却容易让我们陷入“信息降维”的陷阱:把一个立体的人或事,简化成几个标签(比如“他脾气差”“这个方案不靠谱”)。

去年我参与过一个投资尽调项目,目标公司的财务报表看起来完美无缺:连续三年营收增长20%,现金流稳定。但团队里有位资深分析师,在翻看完500页的合同存档后,发现所有大额订单的签约日期都集中在每个季度末。进一步调查才知道,这些订单是公司为了冲业绩,与关联方签订的“虚假对赌协议”,实际无法落地。最终我们放弃了投资,而半年后该公司因资金链断裂破产。

训练方法:建立“细节敏感清单”

每天随机选择一个观察对象(同事、路人、新闻事件),用手机记录3个容易被忽略的细节:比如同事汇报时频繁摸后颈的动作、客户邮件里“原则上同意”的措辞、小区公告栏里被撕掉一半的通知。坚持一周后,你会发现自己开始“看见”更多被大脑自动过滤的信息。

二、矛盾识别:在“合理”中找不合理

人类天生渴望“逻辑自洽”,所以当一个人或一件事呈现出“完美合理”的表象时,我们往往会放松警惕。但真相往往藏在“矛盾处”——行为与身份的矛盾、语言与动作的矛盾、短期结果与长期逻辑的矛盾。

朋友小夏曾遇到一个“完美男友”:每天早安晚安准时打卡,纪念日礼物精心挑选,甚至能记住她随口提过的童年梦想。但交往三个月后,小夏发现一个矛盾点:他对自己的过去避而不谈,却能精准复述小夏的每段经历;他总说“我最讨厌冷战”,但每次争吵后却用“加班”作为借口消失。后来才知道,这个“完美男友”是情感骗子,同时交往着5个女孩,所谓的“贴心”不过是复制粘贴的聊天模板。

训练方法:用“三个一致性”检验

观察一个人或一件事时,问自己三个问题:

1. 语言与行为是否一致?(他说“重视家庭”,却总因工作缺席孩子的家长会)

2. 短期表现与长期模式是否一致?(他突然对你特别热情,是否符合你们过去的关系节奏?)

3. 利益诉求与行动方向是否一致?(项目负责人说“要控制成本”,却频繁增加不必要的会议和差旅)

矛盾点往往是撕开表象的突破口。

三、时间纵贯:用动态视角对抗认知固化

我们常犯的另一个错误,是用“静态切片”定义一个人或一件事。比如看到同事一次汇报搞砸了,就认定“他能力不行”;看到孩子数学考了80分,就焦虑“他不是学习的料”。但事实上,所有事物都处于动态变化中——人会成长,环境会改变,因果链会延伸。

我有位大学同学,毕业时被贴上“职场 loser”的标签:第一份工作因沟通问题被劝退,第二份工作因效率低被调岗,第三年干脆在家待业。但五年后同学聚会,他成了一家教育机构的创始人,做得风生水起。聊起过去,他说:“那三年我其实在做市场调研,观察不同机构的痛点,还考了家庭教育指导师资格证。以前的‘失败’,都是在为现在铺路。”

训练方法:绘制“时间坐标轴”

当你想判断一个人或一件事时,试着画出时间轴:

• 过去:他/它经历过哪些关键节点?这些节点如何塑造了现在的状态?

• 现在:当前的表现是短期波动,还是长期趋势的延续?

• 未来:如果保持当前模式,可能会导向什么结果?是否有变量可能打破现有轨迹?

时间轴能帮你跳出“当下”的局限,看到更完整的因果链。

四、立场切换:从“我”的视角到“我们”的棋盘

观察的本质,是理解“动机”。而动机往往藏在“立场”里——每个人的行为,都是其所处位置、利益诉求、价值观的综合产物。如果只从自己的立场出发,就像站在棋盘边只看自己的棋子,永远看不懂对手的布局。

我曾在咨询公司参与过一个项目:某传统制造企业想转型做智能硬件,但核心管理层激烈反对。从“我”的视角看,管理层似乎“保守、抗拒变化”;但切换立场后才发现:

• 生产总监:转型需要淘汰现有设备,可能导致100名老员工失业,他担心团队稳定性;

• 财务总监:智能硬件前期投入大,而公司现金流只能支撑6个月,他害怕资金链断裂;

• 技术总监:现有团队擅长机械设计,对软件开发几乎零基础,他担心能力断层。

后来我们调整方案:先试点小规模智能产线,保留传统设备;引入外部技术团队做培训;设立“老员工转岗缓冲期”。方案推出后,管理层的反对声大幅减少。

训练方法:玩“角色扮演游戏”

遇到冲突或困惑时,试着用“如果我是TA”的视角重新梳理:

• 对方的身份是什么?(员工/管理者/客户/竞争者)

• 对方的核心诉求是什么?(利益?安全感?被认可?)

• 对方的约束条件是什么?(资源限制?时间压力?外部规则?)

当你能说出“换作是我,可能也会这么做”时,你就离真相更近了一步。

五、情绪解码:剥离情绪外衣,看见行为动机

情绪是观察的“干扰项”,也是“线索源”。愤怒可能是因为恐惧失去掌控,抱怨可能是因为渴望被重视,沉默可能是因为失望到无力争执。如果只被情绪牵着走,就会陷入“他在针对我”的思维陷阱;但如果能解码情绪背后的动机,就能看到更真实的需求。

朋友阿琳曾向我吐槽:“我妈最近总挑我刺,说我房间乱、吃饭慢、工作不认真,简直像变了个人!”我问她:“你最近是不是很久没回家了?”阿琳这才反应过来:她刚搬去另一个城市工作,最近三个月只回家一次。母亲的“挑剔”,其实是“我想你了”的变形表达——通过制造冲突,换取女儿的关注和回应。后来阿琳每周固定和母亲视频,听她唠叨家长里短,母亲的“找茬”行为果然消失了。

训练方法:做“情绪翻译官”

当你观察到强烈情绪(愤怒、悲伤、兴奋)时,问自己:“这种情绪背后,藏着什么未被满足的需求?”

• 下属在会议上突然发火:可能不是针对方案,而是觉得“我的意见没被重视”;

• 孩子哭闹着不肯上学:可能不是讨厌学习,而是“害怕和好朋友分开”;

• 客户反复挑剔细节:可能不是刁难,而是“我需要确认你们足够专业”。

情绪是表象,需求才是内核。

六、本质剥离:在信息迷雾中锚定核心变量

信息时代最可怕的不是信息少,而是信息多——我们每天被海量数据、观点、评论包围,很容易被带偏方向。真正的洞察力,是能在混乱中识别“核心变量”,就像在一团乱麻中找到线头,轻轻一拉就能解开全局。

2021年社区团购大火时,很多企业蜂拥而入,补贴战、地推战打得火热。但有位投资人却选择观望,他说:“社区团购的核心变量不是流量,而是供应链效率。现在大家都在烧钱抢用户,但如果无法把履约成本降到3元以下(单均),模式就不可能盈利。”后来的发展印证了他的判断:2022年多家社区团购平台因供应链成本过高倒闭,而存活下来的企业,无一不是在仓储、物流、品控上建立了核心优势。

训练方法:用“5Why法”追问本质

遇到复杂问题时,连续追问5个“为什么”,直到触及最底层的原因:

• 问题:项目延期了

• Why1:因为关键功能开发超时

• Why2:因为开发团队低估了技术难度

• Why3:因为前期需求调研不充分,没发现隐藏的技术障碍

• Why4:因为项目经理为了赶进度,跳过了需求验证环节

• Why5:因为公司考核机制重“交付速度”轻“交付质量”

最终你会发现,项目延期的本质不是“开发慢”,而是“考核机制的导向问题”。

结语:洞察力是“主动观察”的艺术

《教父》里有句经典台词:“花半秒钟就看透事物本质的人,和花一辈子都看不清的人,注定有截然不同的命运。”所谓“看透本质”,从来不是天赋,而是对观察习惯的刻意训练——当你把“细节捕捉”“矛盾识别”“时间纵贯”等特征内化成肌肉记忆,你会发现:

那些曾经让你困惑的“为什么他会这样做”“为什么事情会变成这样”,都会在更立体的观察中,慢慢显露出清晰的脉络。

从今天开始,选一个观察对象,试着用这6个特征去拆解。你会发现,世界在你眼中,正变得越来越“清晰”。

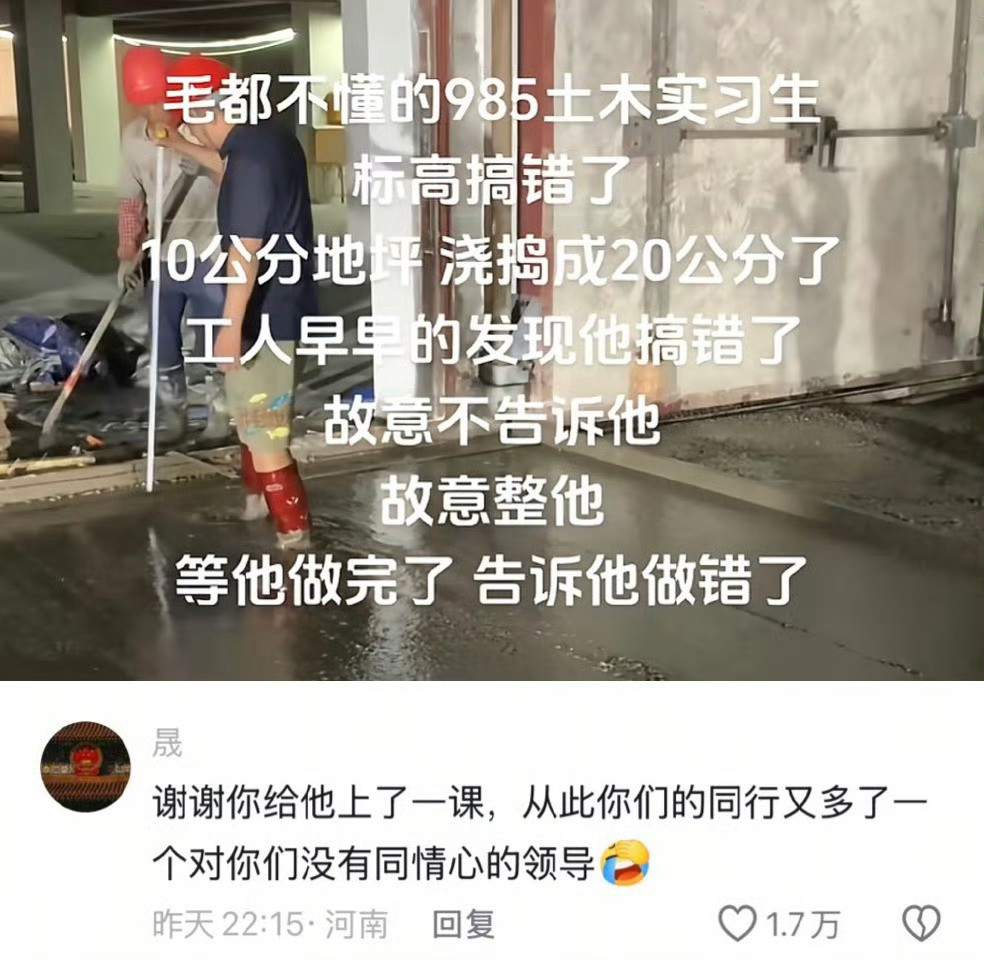

![看到这一幕,你悟到了什么?[[思考]]](http://image.uczzd.cn/7049264291556002564.jpg?id=0)

评论列表