特朗普已经下令,要五角大楼重启核试验。

特朗普下令重启核试验后,又想拉中国下水?他公开表示,称中国正在测试核武器,外交部做出回应,要警惕军备竞赛。

特朗普为什么在这个时间点提起中国核测试?表面上看是为了回应俄罗斯。过去几周,普京高调宣布试射“海燕”核动力巡航导弹和“波塞冬”核动力鱼雷。这两款武器都是战略级项目,被称为“核末日系统”。特朗普显然不甘示弱,他需要给国内外展示美国仍握有核领域的主导权。但仅仅回应俄罗斯还不够,为了让行动更具“全球合法性”,特朗普必须制造一个更大的对手—中国。

于是他在公开讲话中提到“中国核力量增长速度惊人”,并声称五年内中国将赶上美俄。实际上,中国核力量远未达到美俄规模,中方也多次强调不会与任何国家进行核军备竞赛。但特朗普的逻辑一贯简单:只要有“他国在做”,美国就有“理由”跟进。

而这种操作在美国政治中并不新鲜。历届总统在推动争议性军事决策前,往往要制造一个威胁形象。特朗普此时选择炒作“中国秘密核试验”,目的有5个,

一是为美国重启核试验寻找舆论铺垫;

二是借机推销“中国威胁论”;

三是配合国内政治需要,塑造“强硬总统”形象。距离大选周期越近,特朗普的表态就越激烈。面对经济增长放缓、财政赤字扩大、社会撕裂加剧,他需要转移注意力,把焦点转向外交和安全领域。对保守派选民来说,“强硬对外”永远是最有效的动员工具。

四是这一系列言论正好发生在中美代表在首尔就经贸、AI监管与南海问题会谈之后。特朗普显然不想让中国在谈判中占据舆论优势,因此在战略上“亮牌”,通过炒作核议题提高谈判筹码。

五是把中国拉进所谓“三边核裁军谈判”,让中美俄形成一个对等框架,从而在核军控领域重新掌握主动权。

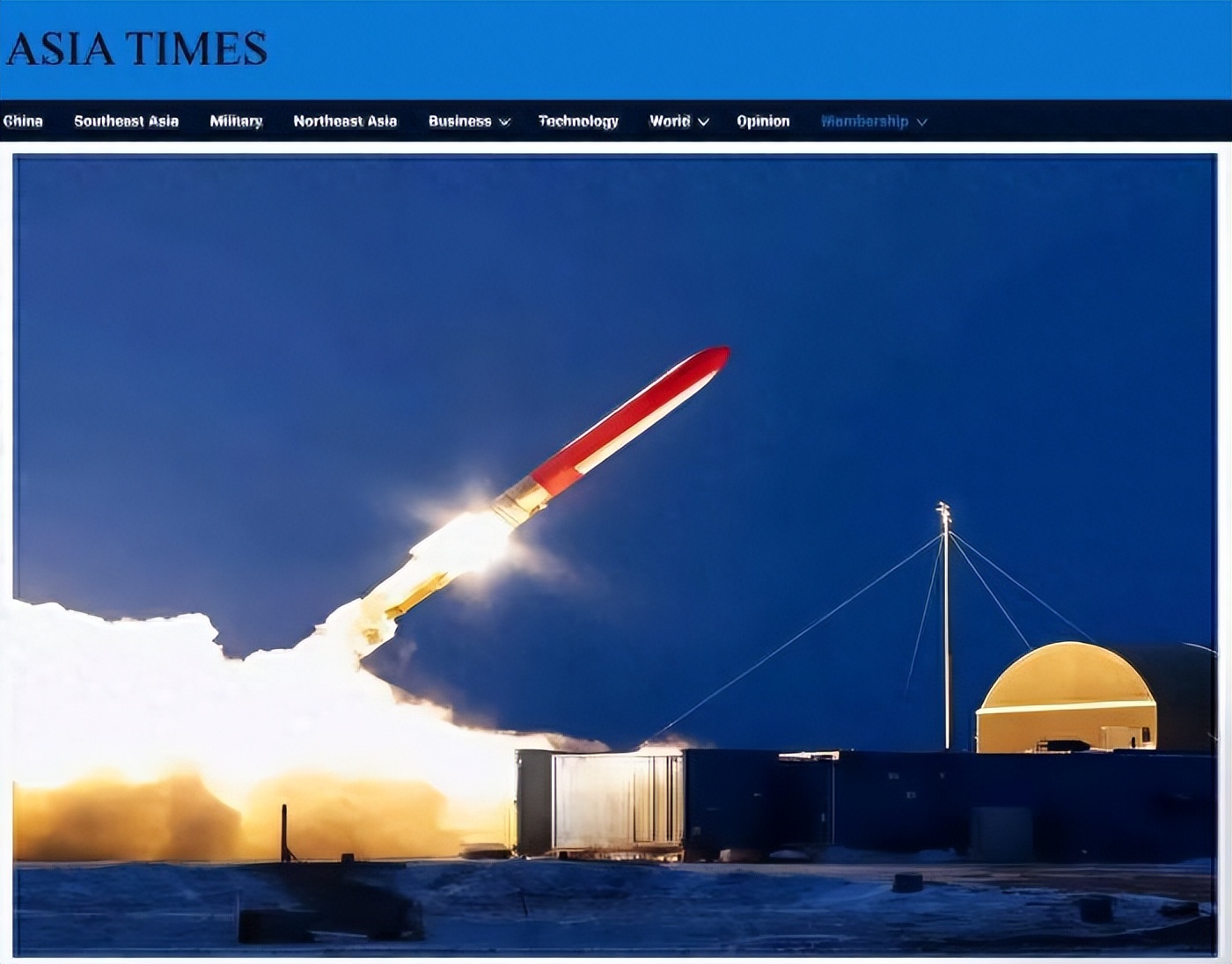

美军投射B61-12核炸弹。

但问题在于,中国早已明确表态:在美俄没有实质削减庞大核武库之前,中国不会参与不对等的裁军谈判。中方的核战略一贯是防御性的,其核弹头数量只是美俄的一个零头。美国若真要推动“公平”的裁军,应该先削减自己上千枚核弹头,而不是要求一个保持最低威慑力的国家先“裁”。特朗普显然心知肚明,却仍然刻意渲染“中国核威胁”,目的就是拉中国“下水”。一旦中国拒绝,美国就借此指责中国“不愿合作”,继续扩大军事预算。

特朗普这一步,不仅是外交施压,也是一种资源反制。最近中国扩大了对浓缩铀出口的管制,美国核电站约有30%的燃料依赖中国供应。核能产业是美国能源体系的重要支柱,一旦供应受限,将直接影响其国内电价和发电稳定性。特朗普重启核试验的时间点,刚好与这场资源博弈重叠,颇有“你卡我铀,我给你加压”的意味。

但问题是,这种“表演”代价很高。特朗普若真将核试验作为政治筹码,可能带来四重恶果。首先是生态破坏。核试验带来的放射性污染极难消除,地下爆炸会造成土壤和地下水长期污染。美国上一次大规模核试验结束后,内华达地区几十年仍检测到放射性尘埃。重启核试验意味着重启环境灾难。

俄罗斯已经试射了“海燕”核动力导弹。

其次,存在军备竞赛风险。冷战时期,美苏核弹头数量竞相飙升,从上千到上万,形成“相互确保摧毁”的恐怖平衡。一旦美国率先试验,俄罗斯必然回应,中小国家也可能跟进。核试验本身就是新一轮军备竞赛的起点。

再次是全球核秩序崩塌。自1992年起,全球几乎默认暂停核试验,这一状态维持了三十多年,是国际安全的底线。特朗普若打破这一平衡,无疑是在撕毁全球核不扩散体系。

最后,国内外信任危机会全面爆发。美国内部已经有多名议员要求限制总统的核权力,甚至有学者警告这是“冷战重启的信号”。

因此,特朗普的决定引发的国际反应几乎是一边倒。俄罗斯指责美国以“中国追赶”为借口制造恐慌,并警告将采取“对等回应”。欧盟表态“深切担忧”,认为此举将削弱全球核安全体系。中国则态度明确:希望美方恪守条约义务,以实际行动维护国际核裁军和核不扩散体系。外交部发言人毛宁重申,中国奉行不首先使用核武器的政策,坚持自卫防御核战略,这一立场没有改变。中方也通过多边渠道呼吁各国保持克制,防止核军备竞赛失控。

俄罗斯总理来华访问。

面对特朗普的挑衅,中国的应对策略显得稳而有力。先是坚守原则,通过外交声明划清界限。然后以行动反制。中国近期对浓缩铀出口实施严格管控,这被认为是对美核战略施压的间接回应。同时,俄罗斯总理米舒斯京到访中国,双方讨论深化人文与能源合作。这一动作释放信号:中俄在战略层面正在协调立场。再加上此前中方对稀土出口的管理升级,整个战略资源链条正在形成“以我为主”的格局。美国若继续在核领域挑衅,可能遭遇多重反制——从能源供应到战略话语权。

至于美国的行为是否违反国际法,这是另一个争议焦点。美国确实在1996年签署了《全面禁止核试验条约》,但至今未批准生效。从法律上看,美国并未“违反”条约义务,但它打破了自1992年以来的“政治承诺”。这在国际社会看来,已经等同于破坏全球信任。俄罗斯甚至因此撤销了对CTBT的批准,直接导致条约形同虚设。许多无核国家担心,这一趋势会让核扩散成为常态,地区安全形势更加复杂。

实际上,美国国内也并非铁板一块,部分官员认为核试验是“无意义的政治噱头”,因为现代技术已足以通过计算机模拟检测核弹头可靠性。美国科学家联合会指出,即使特朗普想进行“简单演示型试验”,也需要至少半年准备。更重要的是,能源部才是核试验的执行部门,而不是国防部。特朗普若命令军方执行,可能连程序都无法启动。《纽约时报》讽刺说,这是一场“只存在于社交媒体上的核试验”。这句话或许刺耳,却点中了要害。

俄罗斯在乌克兰已经鏖战了3年多。

值得注意的是,在美俄先后亮出核底牌的当下,这种“核牌外交”某种程度上反而是一种示弱。当国家陷入内部分裂、国际影响力下滑时,展示核力量成为安抚国内舆论的手段。美俄如今的情况,恰好说明这一点。俄罗斯以核力量展示强硬,是为了弥补常规力量在乌克兰战场上的被动;特朗普高调宣布核试验,也是为了掩盖美国财政困境与外交僵局。当核威慑变成政治工具,它的象征意义反而高于实用价值。

在这种局势下,中国的选择显得尤为关键。中国坚持不首先使用核武器的政策几十年如一日,这一底线既是自信的体现,也是稳定的象征。面对美俄的博弈,中国完全没有必要卷入“核竞赛”。更理性的做法,是继续推动多边核安全对话,维护《全面禁止核试验条约》的权威,同时强化自身战略威慑力的现代化建设。通过计算机模拟与高精度实验,中国已能在不进行实爆的前提下验证核武器可靠性。这种技术路线本身,就是一种负责任的大国姿态。

回看这场风波,从特朗普的“立即重启”到外交部的“和平回应”,从美俄的核秀到各国的担忧,最终暴露出的不是谁更强,而是谁更不安。核武器存在的意义,从来不是为了使用,而是为了不使用。任何国家若忘记这一点,最终受伤的不会只是别人。正如冷战后期一位美国战略学者所说:“真正的力量,不是掌控毁灭,而是控制冲动。”这句话,放在今天依旧适用。

好,关注小彻,我们下期再见。