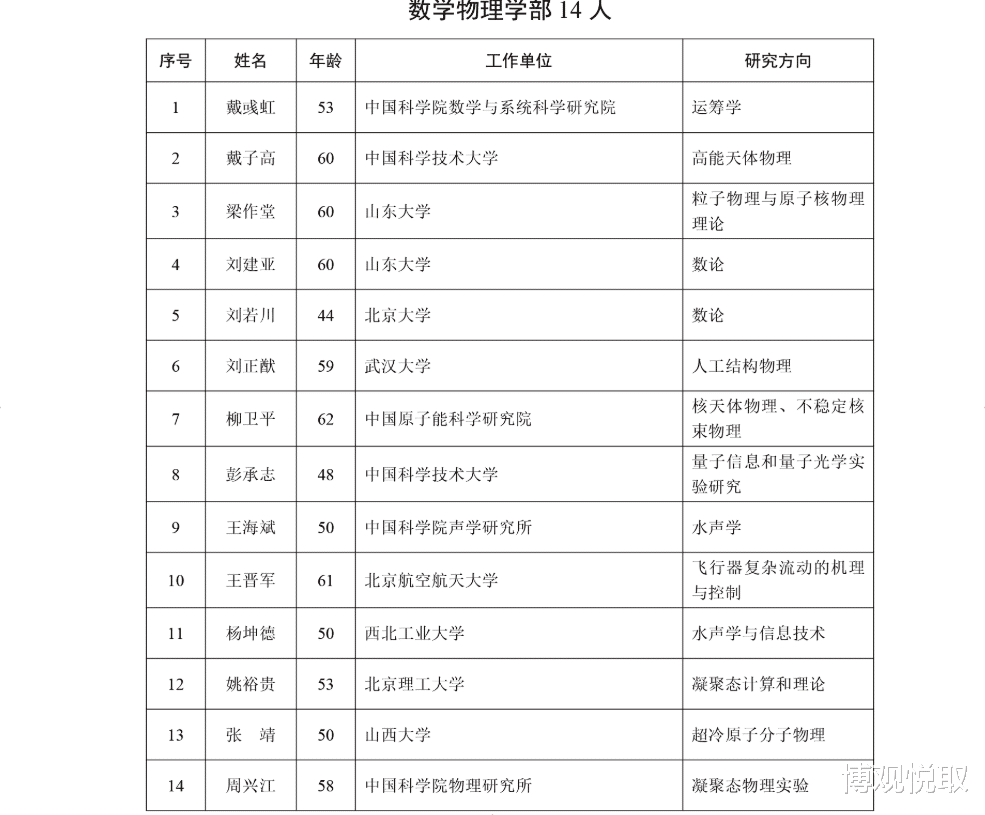

2025年11月21日,中国科学院正式公布院士增选结果,73位科学家新晋院士行列。其中,数学物理学部14位当选者尤为引人注目——他们中最年轻的仅44岁,平均年龄57岁,涵盖数论、量子信息、凝聚态物理、水声学等前沿领域。这些科研路上的“追光者”,用数十年深耕将论文写在祖国大地上,用突破与创新为基础科学注入活力。本文带你走进他们的科研人生,解码顶尖科学家的成长密码。

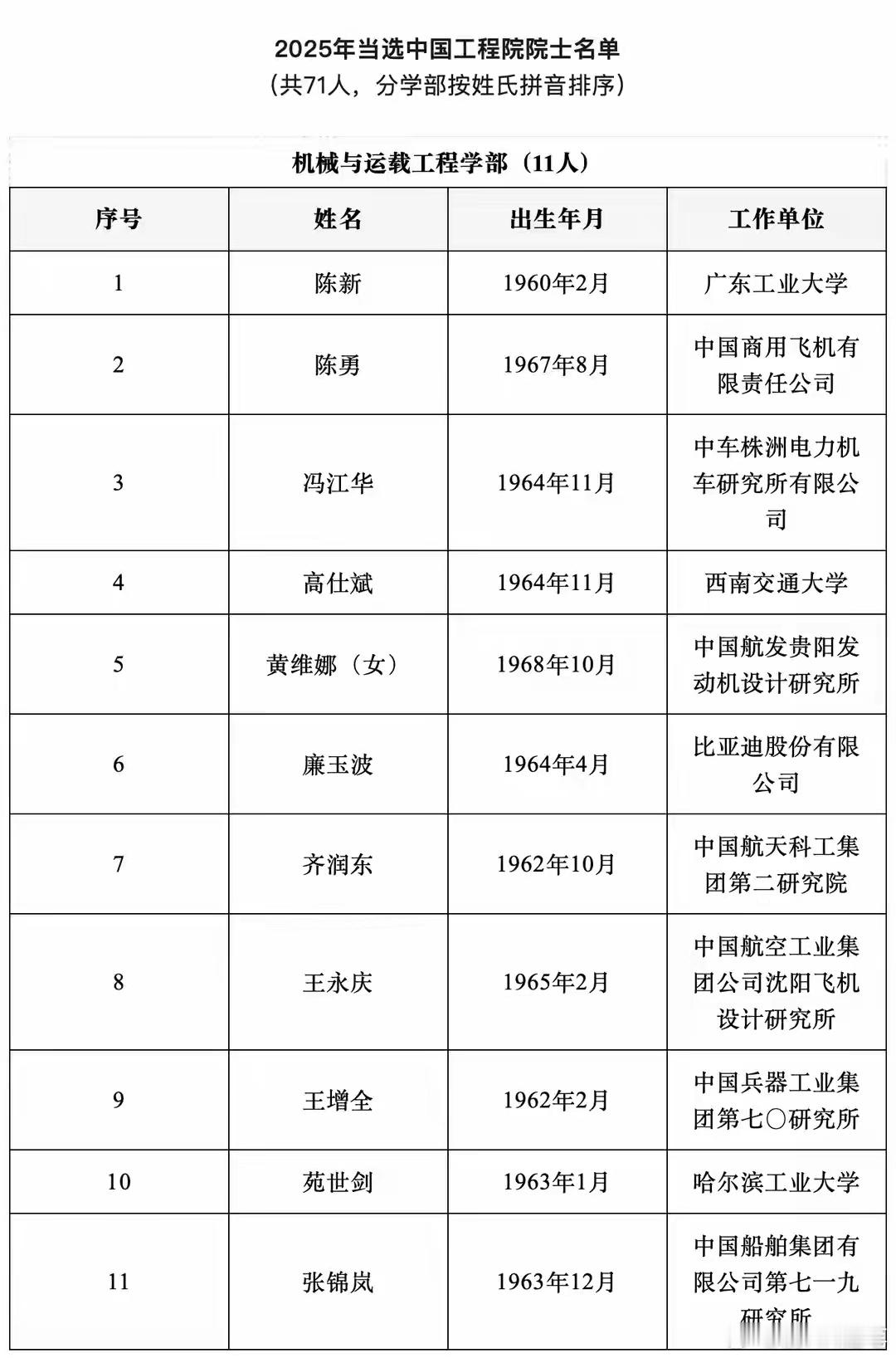

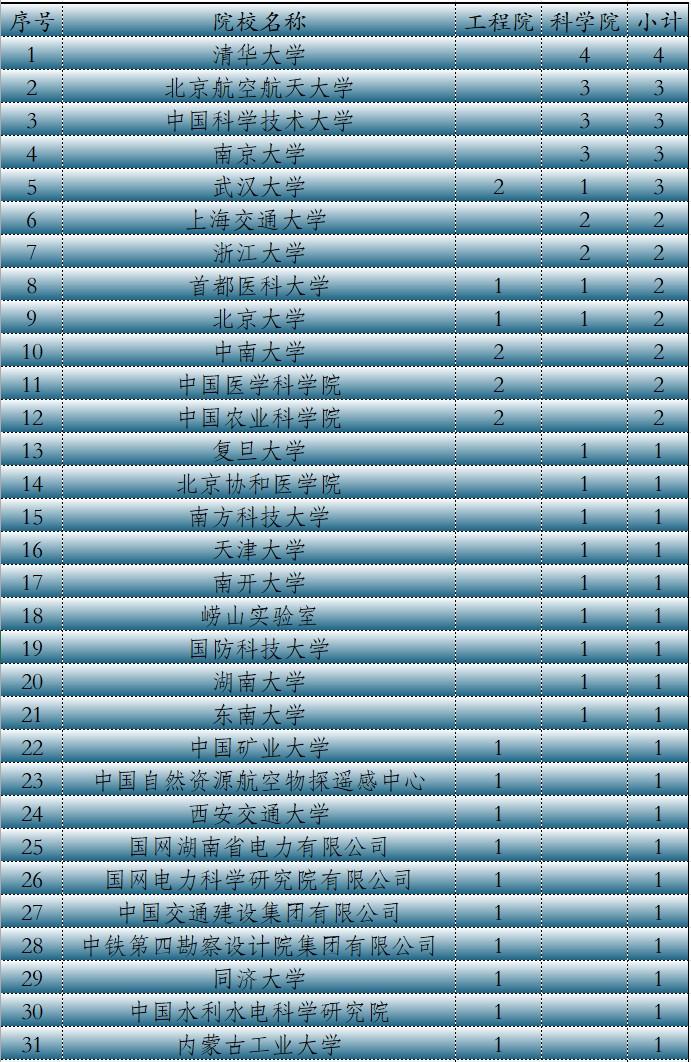

院士,是我国科学技术领域的最高学术荣誉,其增选过程向来被视为科技界的“年度盛事”。2025年增选延续了“突出国家战略需求导向”“强化全过程监督”的原则,从学术水平到道德品行严格把关,最终73位院士的当选,不仅优化了院士队伍年龄结构(平均57.2岁,60岁以下占比67.1%),更折射出我国基础研究与前沿技术的蓬勃生机。

在这73人中,数学物理学部的14位科学家堪称“基础科学的基石”。他们的研究方向横跨理论与实验,从微观的量子世界到宏观的宇宙天体,从抽象的数论推导到工程导向的流动控制,每一个领域都与国家重大需求紧密相连——这既是学科交叉融合的缩影,更是“把论文写在祖国大地上”的生动注脚。

数论,被称为“数学的皇后”,其研究常因高度抽象而鲜少被公众熟知,但它却是密码学、信息安全等领域的底层支撑。本次当选的数论方向院士中,44岁的刘若川(北京大学)是最年轻的新晋院士。这位“80后”科学家本科就读于北大数院,后赴美国深造,却在2011年选择回国。他聚焦算术几何与p进霍奇理论,在朗兰兹纲领关键问题上取得突破性进展,相关成果被国际同行评价为“改变了该领域的研究图景”。同样深耕数论的刘建亚(山东大学),则长期致力于解析数论与丢番图逼近研究,在哥德巴赫猜想相关问题上提出原创性方法,其团队培养的青年学者已成为国内数论研究的中坚力量。

高能天体物理与粒子物理,是探索宇宙起源与物质本质的前沿阵地。中国科学技术大学的戴子高(60岁),30余年专注高能天体物理与粒子物理,他提出的“脉冲星风云粒子加速模型”被多个国际卫星观测数据验证,为理解超新星遗迹中的高能辐射机制提供了关键理论框架。而中国原子能科学研究院的柳卫平(62岁),则扎根核物理实验一线,在不稳定核束物理研究中突破多项技术瓶颈,其主导的实验数据为核天体物理中“元素合成路径”的精确计算提供了关键支撑——这些成果不仅关乎宇宙演化,更与核能开发、核医学应用密切相关。

量子与凝聚态物理:微观世界的“造物者”量子信息与凝聚态物理,是当前全球科技竞争的“战略要地”。中国科学技术大学彭承志(48岁)的名字,与“墨子号”量子科学实验卫星紧密相连。作为该项目核心成员,他带领团队实现了千公里级量子纠缠分发、星地量子密钥分发等多项世界纪录,推动我国量子通信从实验室走向实用化。山西大学张靖(50岁)的研究则聚焦超冷原子分子物理,他开发的“光晶格中超冷原子量子模拟系统”,为研究高温超导、量子相变等复杂问题提供了精准实验平台,相关成果被《自然》《科学》等期刊多次报道。

中国科学院物理研究所的周兴江(58岁),是凝聚态物理实验领域的“探测者”。他利用角分辨光电子能谱技术,在高温超导材料电子结构研究中揭示了多个关键物理图像,其成果为设计新型超导材料提供了实验依据。北京理工大学姚裕贵(53岁)则从理论出发,在拓扑量子材料、低维凝聚态物理领域提出系列原创理论模型,部分预测已被实验证实,为量子计算器件开发提供了理论指导。

数学物理学部的研究,从未远离工程应用。北京航空航天大学王晋军(61岁)深耕飞行器复杂流动机理与控制,他提出的“流动分离控制新方法”被应用于多种国产战机与民用飞机设计,显著提升了飞行器气动效率;西北工业大学杨坤德(50岁)与中国科学院声学研究所王海斌(50岁),则将目光投向海洋——前者在水声学与海洋信息技术领域突破了复杂海洋环境下的声传播建模技术,相关成果应用于深海探测;后者开发的“多物理场耦合水声探测系统”,为海洋资源勘探与国防安全提供了关键技术支撑。

武汉大学刘正猷(59岁)的研究更具交叉性,他在人工结构物理领域提出“声子晶体拓扑态”概念,推动了新型声学器件的研发,其团队开发的“超材料隔音装置”已在高铁车厢降噪中实现工程应用。而中国科学院数学与系统科学研究院的戴彧虹(53岁),将运筹学这一“决策优化科学”应用于交通调度、资源分配等实际问题,其建立的“大规模组合优化模型”为智慧城市建设提供了算法支撑。

从44岁的青年才俊到62岁的学界前辈,14位数学物理学部院士的科研路径各有不同,却共享着相同的精神底色:数十年如一日的专注、对科学真理的执着追求,以及“科技报国”的赤子之心。他们的当选,不仅是个人学术成就的认可,更标志着我国基础研究从“跟跑”到“并跑”“领跑”的跨越。

正如一位新晋院士在当选后所言:“院士称号是荣誉,更是责任。”当我们仰望这些“科学之星”时,看到的不仅是个体的光辉,更是一个国家基础研究的厚度、科技人才培养的成效,以及面向未来的创新底气。他们的故事,既是对“科学家精神”的生动诠释,也为年轻一代科研工作者树立了最鲜活的榜样——在科学的道路上,坚守与创新,永远是最动人的注脚。

喜欢我们的内容吗?那就点个赞加关注吧!更多精彩内容等你来发现,下期更精彩!

湍流里的求是人生:中国流体力学泰斗的科研风骨

从“合作与防范”到“最大挑战”:日本防卫白皮书二十年对华表述的演变密码

星陨光未熄——2023年初辞世的四位中科院院士科学生命纪实(五)

科海长灯明——2023年五位中科院院士的科学人生纪实(四)

星陨光不灭:2023年五位中科院院士的科学生命长明灯(三)

星陨光不灭——2023年五位中科院院士的科学生命史纪实(二)

END 欢迎关注

(部分文字图片视频等素材来源网络,如有侵犯原作者权益,敬请联系本号进行删改)参考来源:网络