对斯大林而言,1923年实在太凶险了。

彼时,列宁病重,人们都在讨论谁将成为他的接班人,斯大林毫无疑问地成为了热门选项之一。怎料不知怎么搞的,斯大林突然发现自己成了众矢之的。

列宁毫不避讳地表达了他对斯大林的不看好:“斯大林同志有点太粗暴了……从防止分裂来看,这不是小事……”

言外之意,斯大林一旦成为最高领导人,可能会造成内部分裂——这个帽子本身就不小,更何况出自列宁之口。

更糟糕的状况接踵而至:列宁又跟斯大林闹绝交,理由是斯大林辱骂列宁妻子,这令后者感到冒犯且不可忍受。

紧接着,列宁的另一番说辞更是把斯大林架在了火上烤:“我不怀疑斯大林用以威胁我的监察委员会全票通过的决议。”

这似乎是在控诉,自己被斯大林架空了。

于是,一个著名的历史谜团诞生了:晚年失去行动能力的列宁,是否被斯大林当成了傀儡,挟天子以令诸侯呢?

时间回到1922年12月23日,时值苏维埃第一次代表大会召开,来自全俄各地的2215名代表齐聚一堂,充满憧憬地规划这个年轻国家的未来。

列宁向大会提交了一封信,直接尖锐地指出了当下存在的诸多问题,其中还将决策层几位核心成员指名道姓地挨个评价了一番。

它就是《给大会代表的信》,加上后续的多次补充,它成为了列宁的“政治遗产”。众所周知,如今列宁、斯大林二人的矛盾,很大一部分就是源自于这封信。

列宁认为,斯大林可能有着很强的权欲,他的上位会扼杀苏维埃联盟的民主。

“……他能不能永远十分谨慎地使用权力,我没有把握。”

1922年12月24日,列宁又补充道:一旦斯大林掌握了无限的权力,他能不能谨慎使用是个问题。

“斯大林同志太过粗暴,从防止分裂来看,这不是小事,甚至可能成为一件具有决定意义的事情。”

《给大会代表的信》的“价值”,在次年春季得到了充分体现。

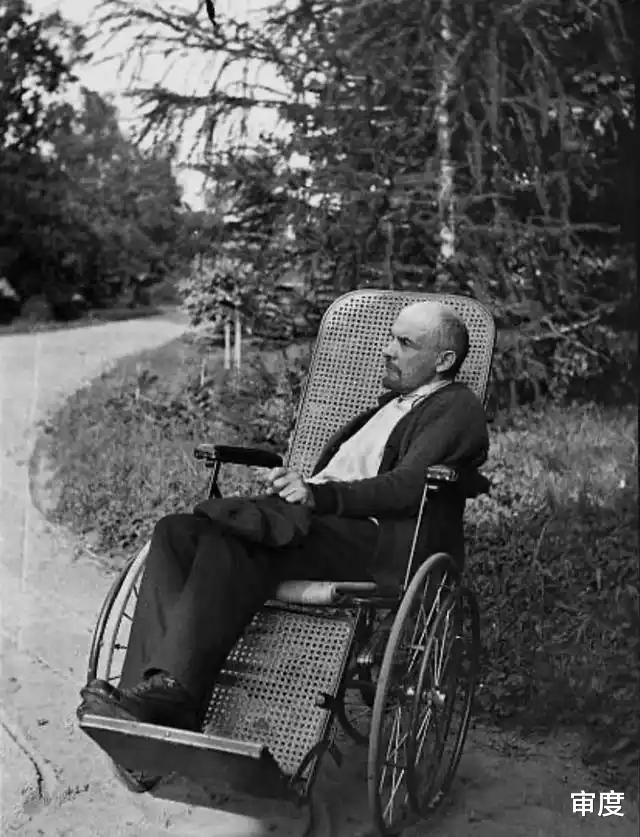

1923年3月,苏联发生重大变故,列宁遭遇第三次中风,这一次尤为严重,卧病在床动弹不得,甚至连开口说话都十分困难,生活完全无法自理。

同志们纷纷去看望,嘴上都说坚信情况一定会好起来的,心里却门儿清,谁都躲不开生老病死,看列宁的状态,这一回恐怕真的凶多吉少了。

领袖逝世必定留下巨大的权力真空,那么问题来了:谁有资格去继承呢?

问题本来悬而未决,那些高高在上的大人物,似乎谁都有可能分一杯羹,唯独一个人几乎已被判了“死刑”,他就是斯大林。

列宁公开表示:咱们应当推举出一位“较有耐心、较为谦恭、较有礼貌、较能关心同志且较少任性”的接班人,显然,斯大林同志很不合适。更有甚至,他直言斯大林“德不配位”,得想个法子把他拿掉。

“我建议,同志们仔细想一个办法把斯大林从这个职位上调开。”

紧要关头,斯大林还做了件糊涂事。

1923年3月5日,斯大林与列宁妻子克鲁普斯卡娅爆发激烈争执,事后无论是致电还是写给对方的信件中,斯大林都出言不逊,甚至罕见地用了一些粗俗的字眼。

克鲁普斯卡娅直接被骂哭了,声称“三十年来从未受到过如此羞辱”。列宁的反应更加激烈,扬言要断绝关系,要求斯大林做出诚恳道歉。

此事令斯大林在高层中的威望大为折损,而同时期险些导致两人彻底决裂的事情还不止一件。

据说在中风后,经过医生治疗,列宁的状态一度大为好转。医生准许列宁每天可以工作一段时间,并且口授简短的信件。

在那段时间,列宁的立场更加倾向于托洛茨基一方,二人的政治主张多有相似之处。列宁在口授信件时,也经常绕过斯大林。

对此,斯大林大为光火,据说也差点因此跟列宁闹掰。不久,列宁就说了句意味深长的话:“我不怀疑斯大林用以威胁我的监察委员会全票通过的决议。”

有人据此提出,列宁在生命的最后阶段就是被架空了,让斯大林软禁起来,完全充当了后者谋取权力的工具人。

人们顺着这个方向研究时,却发现了令人震惊的事实。

首先值得注意的是,所谓“列宁政治遗产”可能并不存在,这个概念是被捏造出来的。

列宁逝世一年后,美国基金政治分子马科斯·伊斯门出版一本名为《列宁逝世以后》的书,作者自诩掌握了苏联高层一些秘密,将它们公诸于众。

该书出版后,托洛茨基的态度显得十分异常,他直言“整本书都在撒谎”,并且明确表示,根本不存在什么“遗嘱”。

此事发生于1925年,彼时托洛茨基认为,列宁临终前留下的信件等,只是作为其个人观点的表达,不应过分与政治扯上关系,这也基本代表了苏联高层多数人的态度。

然而进入30年代后,托洛茨基却改口称“政治遗嘱”是存在的,并且据此批判斯大林“得位不正”。

毫无疑问,如果“政治遗嘱”不存在,那么先前对斯大林的质疑与指控都无法成立。

第二件事更加蹊跷:1922年12月25日,苏联高层召开了一次针对列宁健康状况的会议。

值得一提的是,当时列宁的状态非常差,大多数人认为应当尽可能保证列宁同志的休息,避免探视,不要去打扰他。但仍有人提出“每天要至少保证列宁同志10分钟的口授时间”,而提出者正是斯大林。

斯大林给出的理由令人无法反驳:我们无权强迫列宁同志沉默。

由此可见,“斯大林软禁列宁”这事儿很难发生。

至于斯大林与克鲁普斯卡娅的矛盾,主流观点认为,斯大林对列宁的一些决策日渐不满,一直以来作为列宁亲密战友与助手、充当“传话筒”的妻子娜杰日达·克鲁普斯卡娅才遭到斯大林迁怒。

然而克鲁普斯卡娅的秘书德里佐却详细讲述了斯、克二人矛盾的全部经过,给出了不一样的答案。

1922年底,列宁第二次中风,此后身体阴沉不定。高层认为,列宁身体状况恶化时,旁人应尽量避免接触,更不能谈论工作。

然而克鲁普斯卡娅却违反规定,接连几天都长时间与列宁大谈工作,造成后者病危。斯大林得知情况后暴跳如雷,这才以粗暴的言辞辱骂了克鲁普斯卡娅。

虽然此事一度闹得沸沸扬扬,险些造成列宁与斯大林的决裂,但事情很快就翻篇了。几天后,斯大林做出书面道歉,两人和好如初,克鲁普斯卡娅亲口说:“问题顺利解决,我已经忘记了一切。”

随着历史学者研究的不断深入,一些更加反常识的线索浮出水面。

列宁的私人秘书玛利亚·沃洛季切娃、莉季娅·福季耶娃和克鲁普斯卡娅秘书德里佐三人在各自的回忆中都提到了同一件事:生命的最后时刻,不堪病痛折磨的列宁想服毒自尽,于是吩咐克鲁普斯卡娅,要求她私下向斯大林求助,弄一些毒药来。

如此破天荒的要求几乎不会有人同意,列宁最终寄希望于斯大林,由此可见二人关系非同一般。显然,列宁是充分信任斯大林的。

至于为何会出现与阴谋论完全相反的“真相”,如果那些亲历者和知情者的口述是史实的话,那么只有这么几种可能。

正如托洛茨基一开始所说,那份对斯大林十分不利的“遗嘱”是被有意捏造出来的;或是赫鲁晓夫上位后,利用它来摧毁斯大林完美光辉的个人形象。

就像托洛茨基对待它的态度的前后转变那样:当拥有利用价值时,它就会被放大;当利用价值足够大时,它便成为了真相。