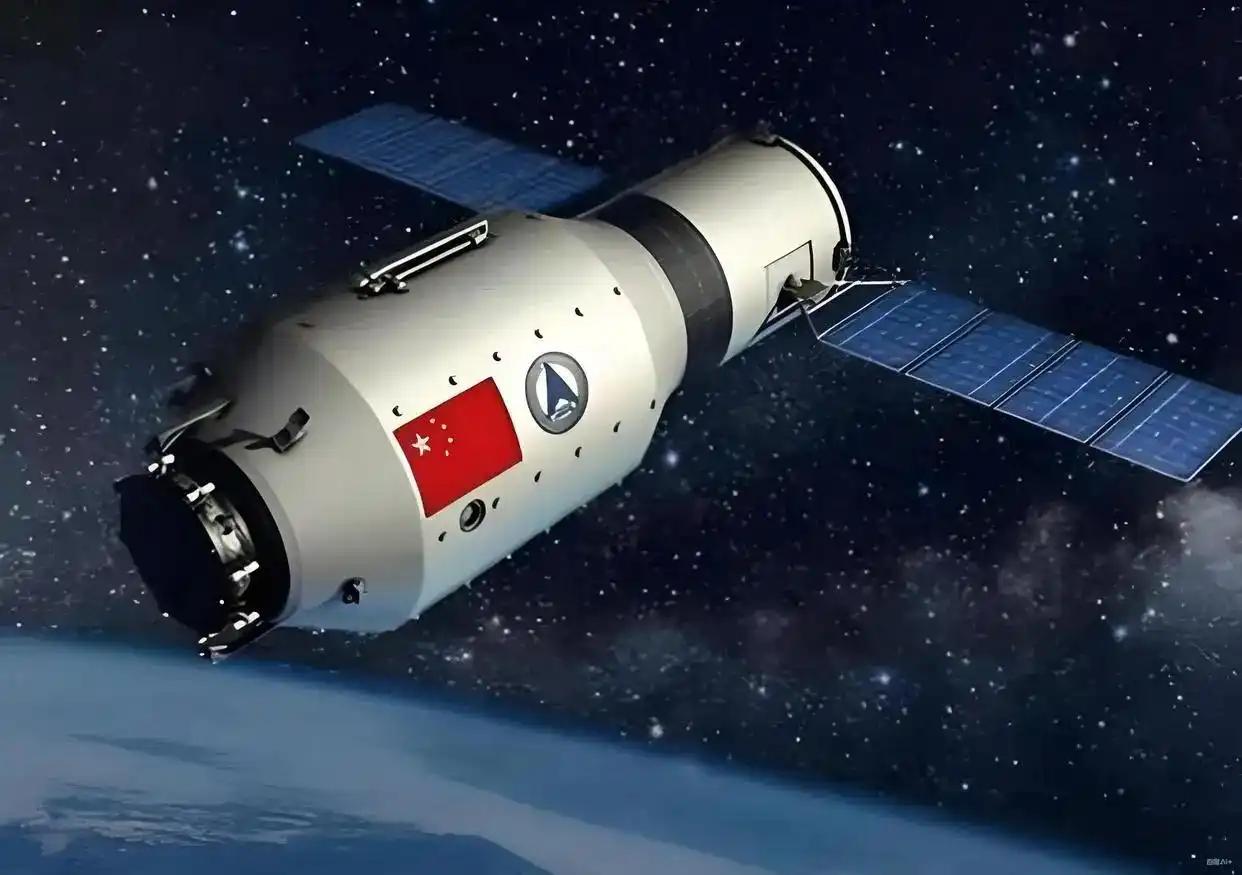

11月5日,当神舟二十号载人飞船的返回计划突然推迟,舆论场瞬间炸开了锅。中国载人航天工程办公室的通报简洁却震撼:疑似遭遇空间微小碎片撞击,正在进行影响分析和风险评估。这不是科幻电影的情节,而是真实发生在400公里高空的中国空间站附近。一场关于太空安全、技术博弈与人类命运的深度讨论,就此拉开帷幕。

一、 碎片危机:太空已成“垃圾场”,微小撞击为何致命?

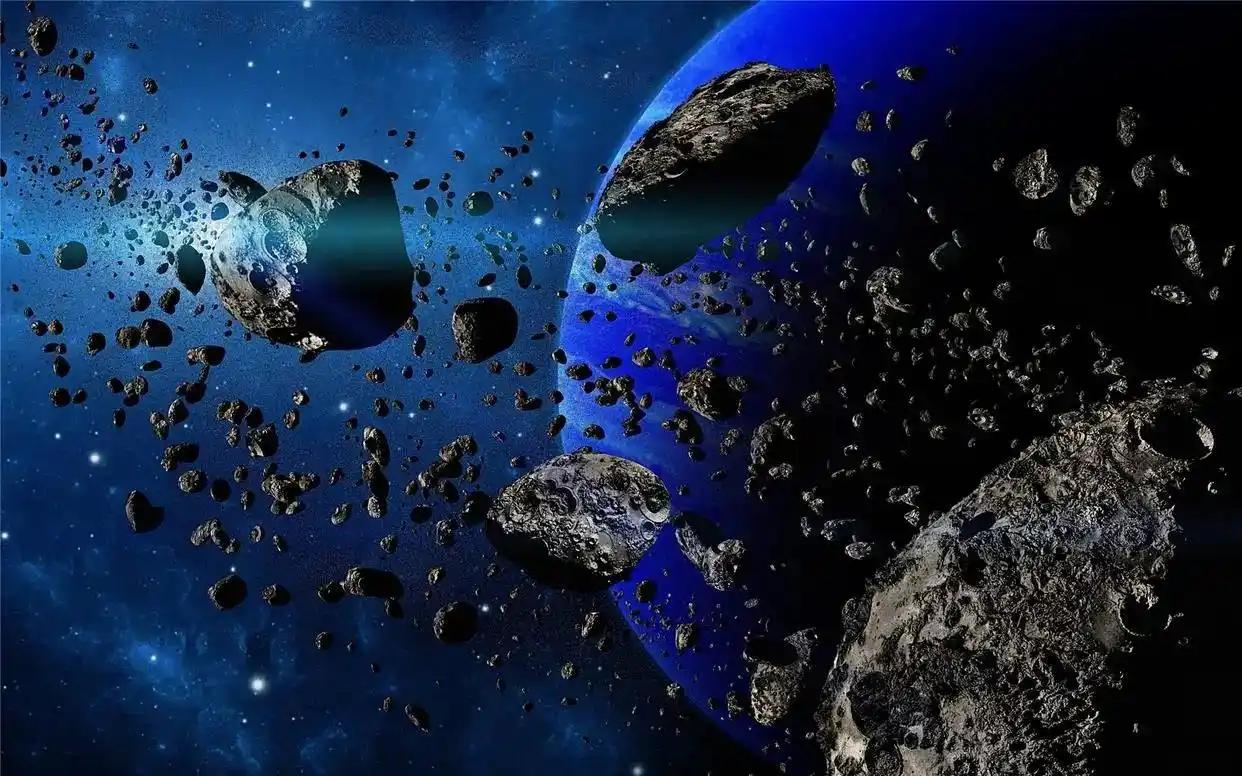

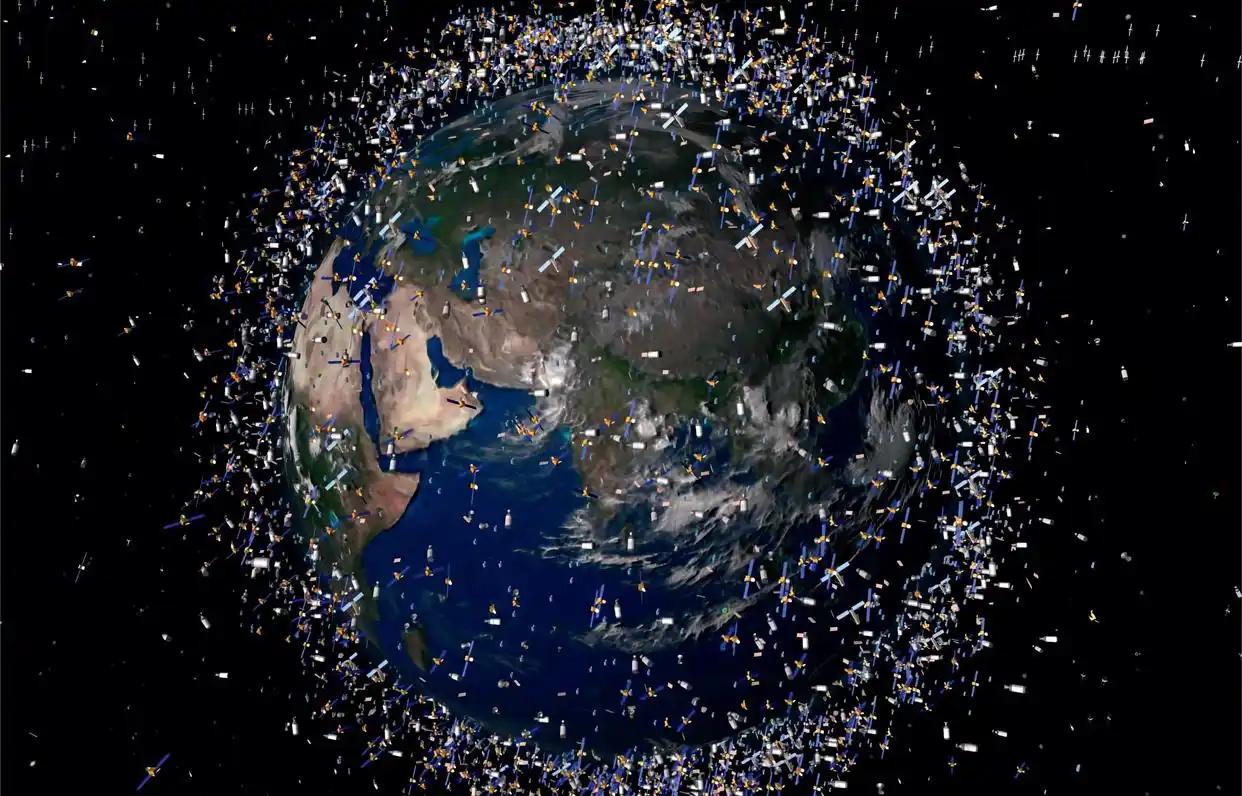

“太空碎片数量已达临界点。”北京大学地球与空间科学学院教授焦维新的这句话,道出了人类航天活动的隐忧。据欧洲航天局统计,直径超过10厘米的太空碎片超过3.4万个,而毫米级碎片更以数亿计。这些“太空子弹”以每秒7.8公里的速度飞行,即便是微小颗粒,撞击能量也堪比子弹。

航天飞机时代的伤痕就是明证。美国航天飞机在轨飞行两周,机身常出现近百个撞击瘢痕。更关键的是,返回舱的密闭性直接关乎航天员生死。焦维新透露:返回舱有保护装置,但微量泄露也能被检测系统捕捉。问题在于,飞船在空间站停留数日后,微小泄露可能因时间累积演变为危险。

这场危机暴露了太空探索的残酷现实:人类在享受航天红利的同时,也在制造自我威胁。自1957年首颗人造卫星发射以来,太空已堆积起一层“人造金属云”。中国神舟二十号的遭遇,恰是这场“太空垃圾危机”的缩影。

二、 决策逻辑:推迟返回,是保守还是必要?

“航天员生命安全高于一切。”中国载人航天工程办公室的声明掷地有声。原定11月5日的返回任务推迟,看似保守,实则精准计算后的理性选择。

焦维新解析了技术逻辑:地面监测手段能捕捉毫米级泄露,但太空环境充满变量。飞船在空间站停留期间,微小泄露可能因气压变化加速恶化。推迟返回,是为争取时间进行更精密的检测与修复。

这种决策风格,与中国航天“稳字当头”的传统一脉相承。从神舟五号首次载人飞行到天宫空间站建成,中国航天始终将“成功率100%”作为铁律。在太空探索这个高风险领域,谨慎不是软弱,而是对生命的敬畏。

三、 返回关键:变轨分离与大气层穿越,两大生死考验

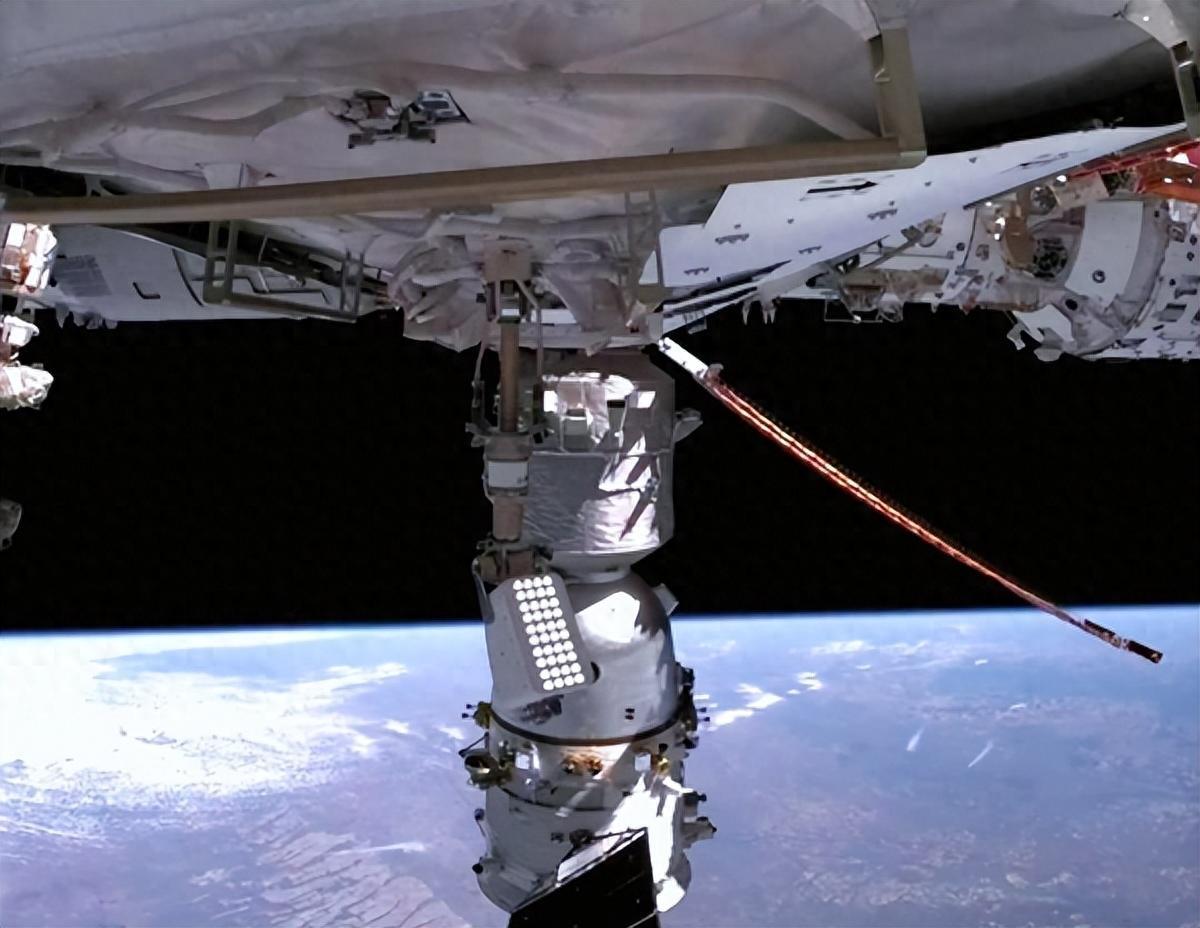

神舟二十号的回家之路,堪称一场“极限挑战”。整个过程有两个核心环节,稍有不慎即可能酿成灾难。

第一关:变轨分离。返回舱需与推进舱、轨道舱精准分离,仅携带三名航天员轻装返航。这一动作要求毫秒级精度,任何偏差都可能导致轨道偏离或结构损伤。2003年哥伦比亚号航天飞机解体事故,就源于隔热瓦脱落引发的分离异常。

第二关:大气层穿越。返回舱以28倍音速冲入大气层,表面温度骤升至3000摄氏度,形成炽热火球。此时,舱体需承受极端热负荷与气动压力,同时保持绝对密闭。中国新一代返回舱采用特殊防热材料与蜂窝结构,但微小碎片撞击可能破坏防护层,增加风险。

“这两个环节,一个考验分离精度,一个考验材料极限。”焦维新指出,“中国航天通过数千次地面试验,已将风险控制在最低,但太空环境的不确定性永远存在。”

四、 全球视角:太空安全,中国方案与世界责任

神舟二十号的遭遇,将太空安全议题推向全球前台。当前,太空碎片治理面临“公地悲剧”:各国均能自由发射卫星,却缺乏强制清理机制。美国主导的《太空碎片减缓准则》缺乏约束力,俄罗斯反卫星试验更直接制造大量碎片。

中国的选择,展现了大国担当。天宫空间站配备主动防御系统,能规避大型碎片;长征系列火箭采用钝化设计,减少残留燃料爆炸风险;更提出“太空命运共同体”理念,呼吁国际合作治理碎片。

五、 未来展望:从“被动应对”到“主动治理”

这场危机,或将推动太空治理格局变革。中国已启动“太空碎片监测系统”建设,计划在境内布设多部雷达与光学望远镜,提升监测能力。同时,研发太空垃圾清理技术,如机械臂抓取、激光烧蚀等方案已进入试验阶段。

更深远的影响在于规则制定。中国正推动联合国《太空活动长期可持续性指南》落地,倡导“谁污染谁治理”原则。若能联合俄罗斯、欧洲等力量,或可打破美国主导的太空秩序,建立更公平的治理框架。

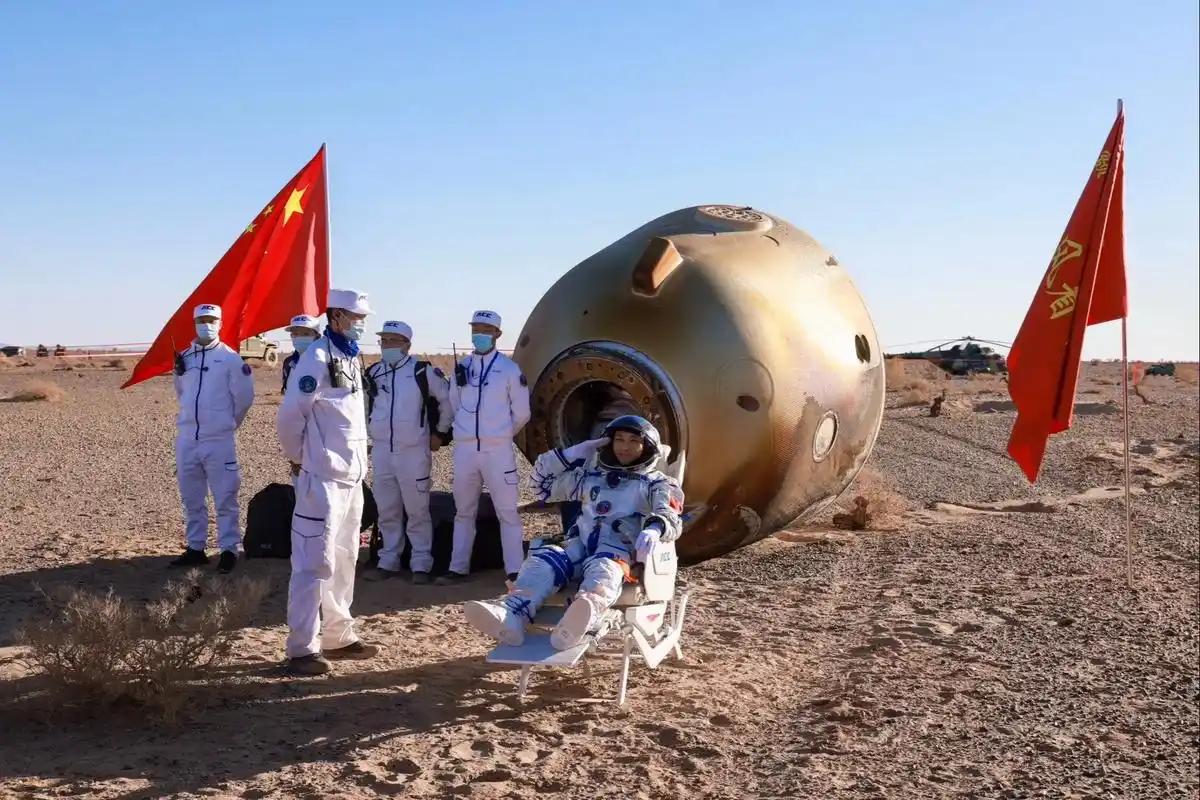

六、东风着陆场:静候英雄归来,太空时代的人类答卷

此刻,东风着陆场的搜救队伍已进入最高战备状态。他们等待的,不仅是三位航天员陈冬、陈中瑞、王杰的平安凯旋,更是一个国家对太空探索的庄严承诺。

神舟二十号的推迟返回,不是挫折,而是成长的印记。它证明,中国航天既能攻克技术难关,也能在危机中保持战略定力。当全球目光聚焦这片戈壁滩,我们看到的不仅是返回舱划破天际的轨迹,更是一个文明向星辰大海迈进的坚定步伐。

太空安全没有旁观者。神舟二十号的经历,应成为全人类的警钟:在追逐梦想的同时,别忘了守护共同的太空家园。毕竟,那里没有备份的地球,只有我们唯一的未来。

评论列表