标签: 中国航天

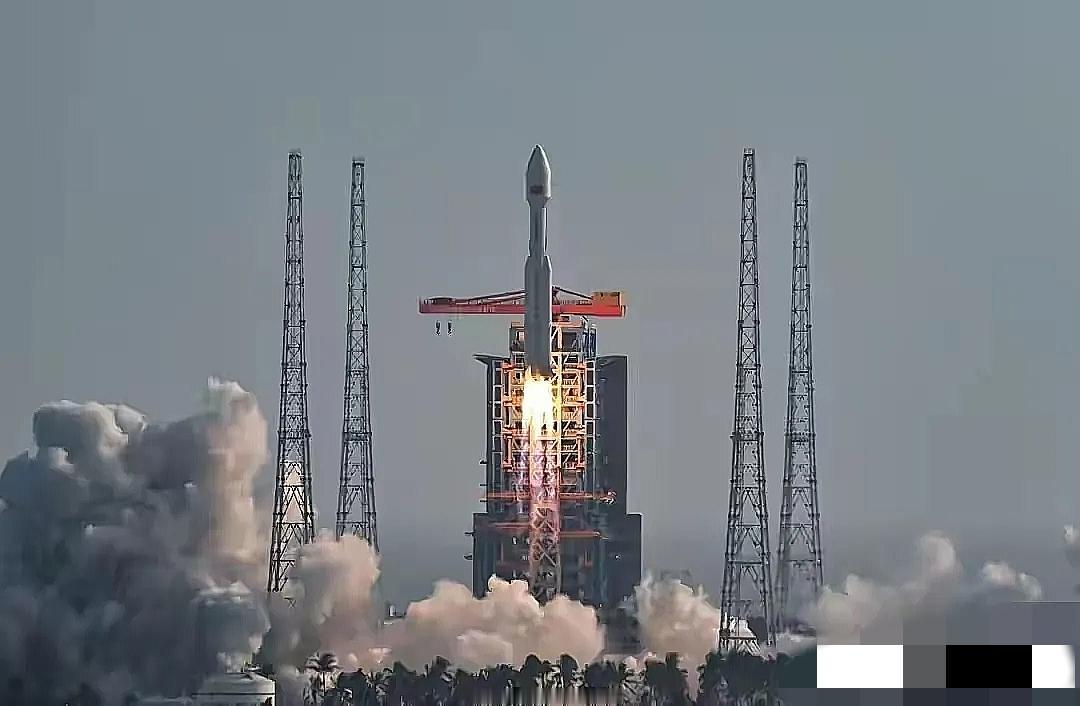

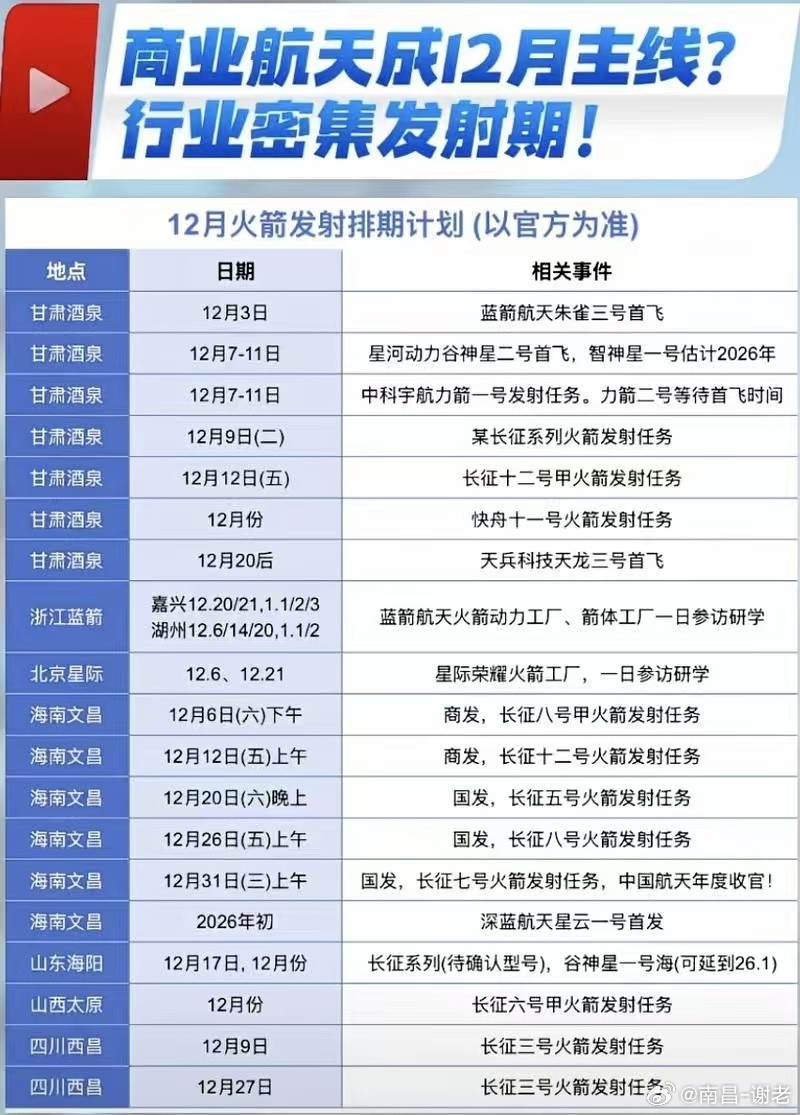

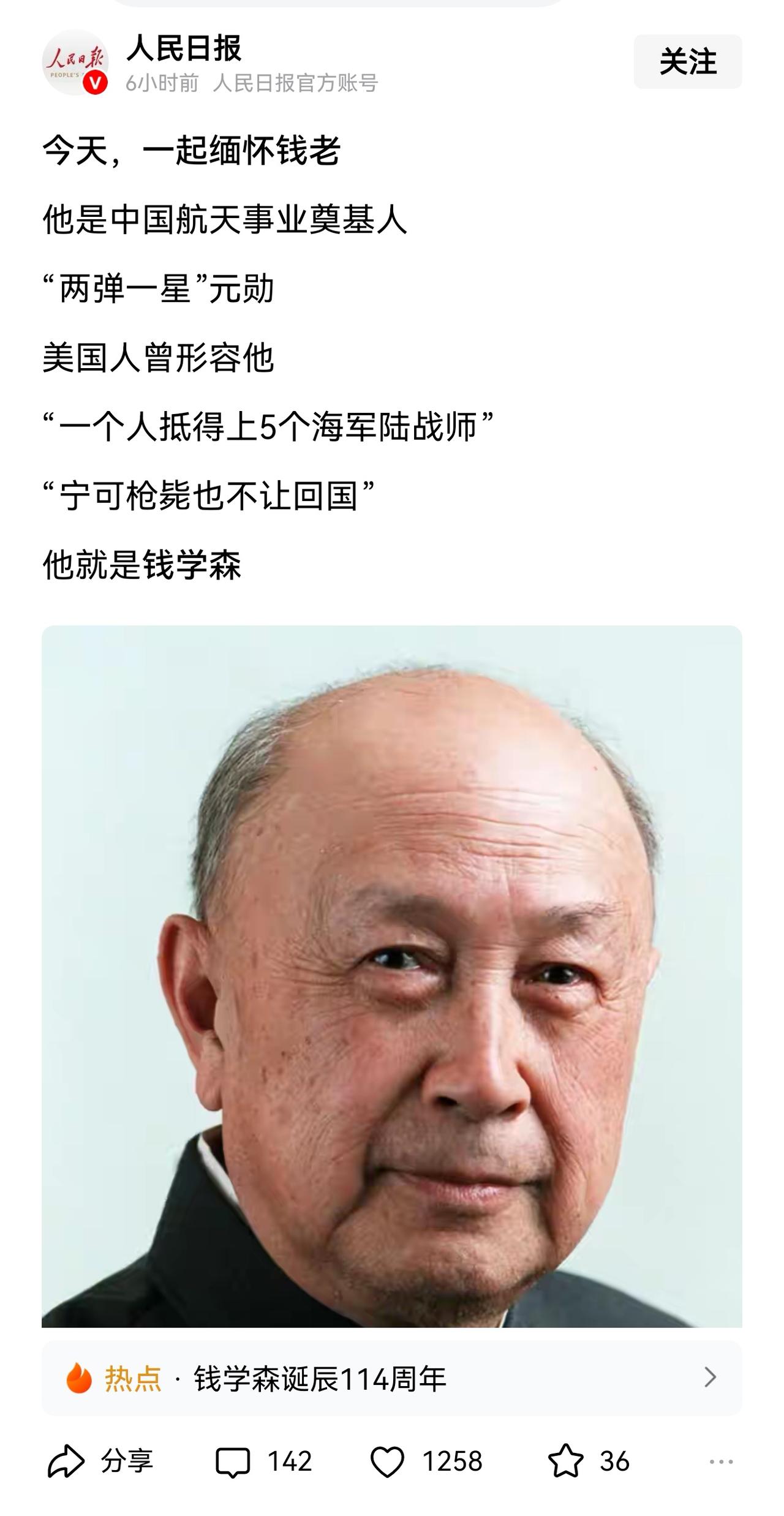

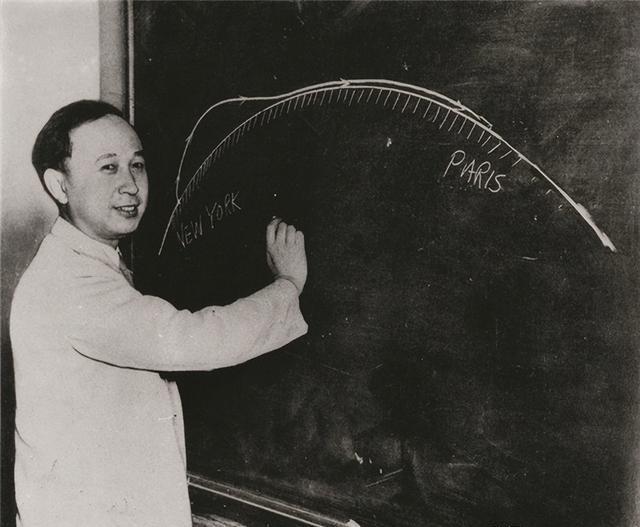

1日3连发!长征火箭发射“开挂”了,中国航天又创历史新纪录 长征火箭1天3次冲天而起,发火箭也年底冲业绩?

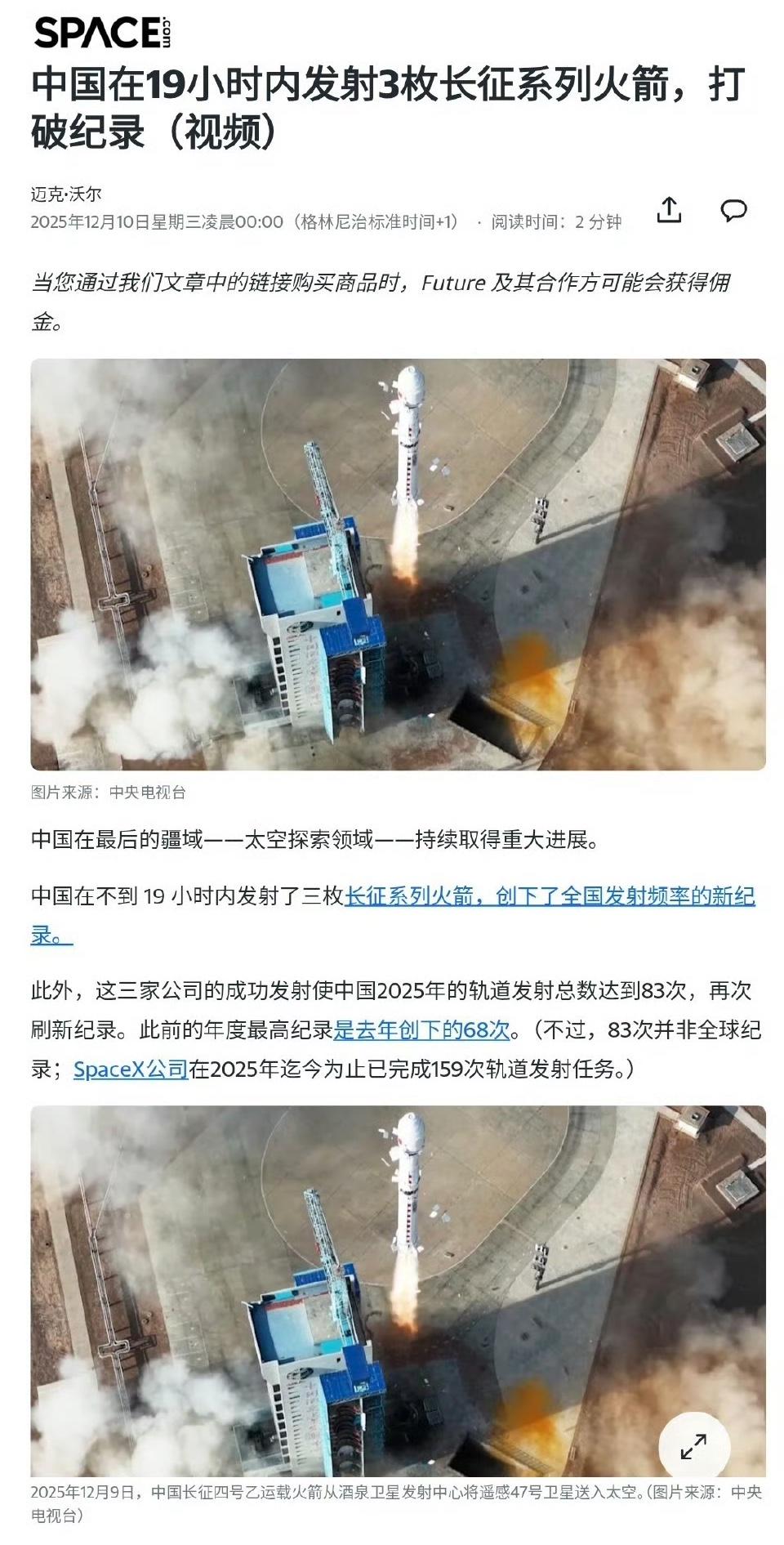

而这一天的“一日三发”,也创下了中国航天的新纪录。就在12月9日这一天,长征系列火箭像是开了“连发模式”,从清晨到深夜,接连完成了三次发射任务,全部圆满成功!这种“一日三发”的操作,创下了中国航天的新纪录。清晨6:...

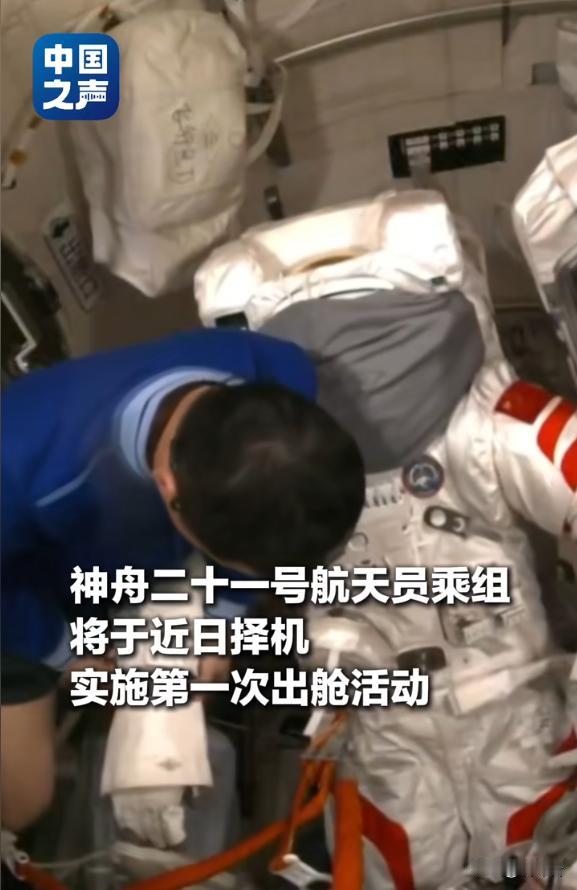

看了神舟二十一号乘组航天员出舱的视频,发现有这么几个重点!12月9日10时2

看了神舟二十一号乘组航天员出舱的视频,发现有这么几个重点!12月9日10时28分,问天舱舱门开启,张陆身着红饰带新舱外服率先步入太空,“出舱舱门已打开”的报告,让屏幕前无数人热血沸腾,随后8个多小时里,这位“太空老司机”与伙伴协同作业,在400公里高空完成精准任务,又给中国航天交上了份超亮眼的答卷。这次任务是太空“急诊+加固”的双重挑战,张陆搭乘机械臂抵达神舟二十号,为受损舷窗拍摄高清“体检照”,地面指挥让多拍几张,他干脆利落地回了句“明白,我多角度拍”。这些照片可是关键线索,能帮工程师判断太空碎片的“破坏力度”。没过多久,32岁的武飞穿着蓝丝带舱外服追了出来,这位最年轻出舱航天员一点都不怯场,与张陆配合默契,为空间站电缆安装“防护盾”,把裸露的管线护得严严实实。更值得在意的是,新舱外服D、E款首次亮相,不仅穿得舒服、操作顺手,还能重复使用20次,性价比直接拉满。面对双飞船停靠的“空间拥堵”难题,地面团队提前用数字仿真反复“彩排”,为机械臂规划出最优路线,完美避开障碍,舱内张洪章稳稳当“后援”,地面团队实时在打配合,每一步都刚刚好,18时45分舱门顺利关闭,这场太空任务圆满落幕。从张陆的再度出征到武飞的青春首秀,中国航天员的“接力棒”传得超稳,他们的每一步太空足迹,都践行着航天精神。当红蓝饰带在地球蔚蓝背景下闪耀,那不仅是航天员的身影,更是中国向着星辰大海稳步前行的坚定姿态。从神舟五号到二十一号,航天人换了一茬又一茬,但敢闯敢拼的劲儿始终没变,他们把“不可能”变成“没问题”,这份热血与担当,既让我们满心自豪,更激励着每个人在自己的赛道上踏实向前。以上是小编个人看法,如果您也认同,麻烦点赞支持!有更好的见解也欢迎在评论区留言,方便大家一同探讨。

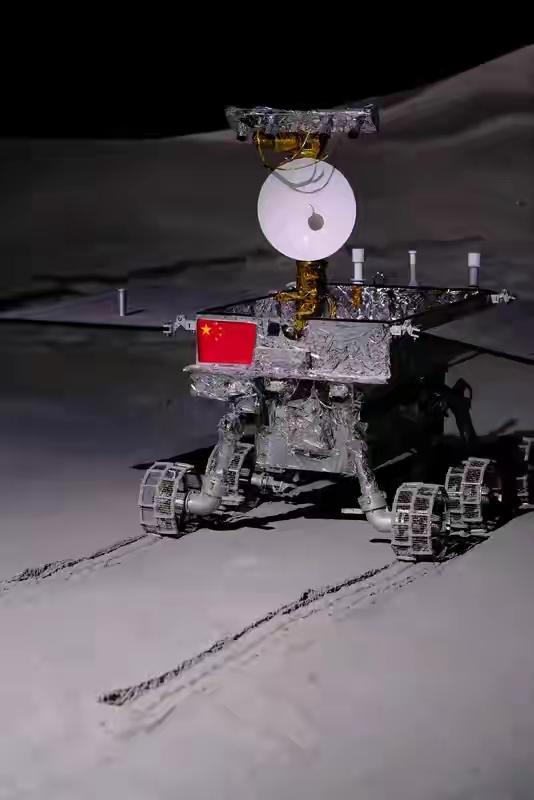

神21乘组立大功!空间站传来好消息,大家最担心的事已尘埃落地了12月9日中国

神21乘组立大功!空间站传来好消息,大家最担心的事已尘埃落地了12月9日中国空间站传来重磅消息:神舟二十一号乘组航天员历经8个多小时的高强度作业,圆满完成首次出舱任务!所有人揪着心的,就是神舟二十号返回舱那道三角形贯穿裂纹。11月5日例行检查时,航天员一眼揪出这个异常,最终确认——裂纹直接贯穿了舷窗!险情出现还不到12小时,任务总指挥部果断拍板:推迟神二十返回!乘组换乘神二十一,把安全稳稳攥在手里。这次出舱分工那叫一个明确:张陆、武飞冲在舱外干活,张洪章在天和核心舱里全程坐镇,随时搭把手。10时28分,张陆率先出舱,踩着机械臂直奔神二十舷窗,举着高清相机从各个角度咔嚓咔嚓,把裂纹拍了个底朝天。15时30分,武飞紧跟着出舱。这位最年轻的出舱航天员,和张陆默契配合,麻利装上了空间碎片防护装置。这款新防护装置可是黑科技——复合结构加持,抗冲击能力直接拉满,重量还比传统防护盾轻了30%!两人还顺手换了温控适配器的多层罩,新材料能扛住300℃的温差,设备运行稳稳当当没话说。不过这次作业,难度真不小!空间站头一回同时停着两艘载人飞船,机械臂该咋走,路线规划难出了新高度。地面团队熬了不知道多少个通宵,做了海量仿真分析才把路径优化到位,最终实现精准作业,舱体和设备的安全间距一丝没差。张陆可是第五次出舱的老兵了,时隔两年半再上太空漫步,操作依旧快准稳,半点不含糊。初步判断,裂纹是被不足1毫米的空间碎片撞出来的。别小看这小东西,近地轨道上的这类碎片,足足有1.4亿个!神二十后续会以无人状态返回地球,带回来的裂纹数据,能给后续防护优化,送上关键的“定心丸”。从发现险情到圆满处置,每一步都透着中国航天的严谨,更显应急处置的硬实力!这场8小时的太空硬仗,不仅解决了眼前的隐患,更把空间碎片防护的闭环体系,给扎得更牢了。中国航天用实际行动证明:风险可控、底气十足,靠的就是对科学的敬畏,和日复一日的技术深耕!各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

别只夸“圆满成功”!神21乘组8小时太空作业,根本是用硬核实力给国人吃了颗定心丸

别只夸“圆满成功”!神21乘组8小时太空作业,根本是用硬核实力给国人吃了颗定心丸!之前神二十舷窗被太空碎片撞出裂纹,多少人揪着心担心后续风险?34岁最年轻出舱航天员武飞搭档“老将”张陆,在零下270℃的极端环境里,靠毫米级精准操作完成巡检,还装上了能自动修复的防护装置。更绝的是,这次是空间站首次停靠两艘飞船的复杂构型,路径规划难上加难,可咱们不仅8小时搞定国际同类10小时以上的任务,还验证了新型舱外服、智能防护材料等多项黑科技。这哪是简单出舱,分明是中国航天“应急能力+技术突破”的双重秀肌肉。

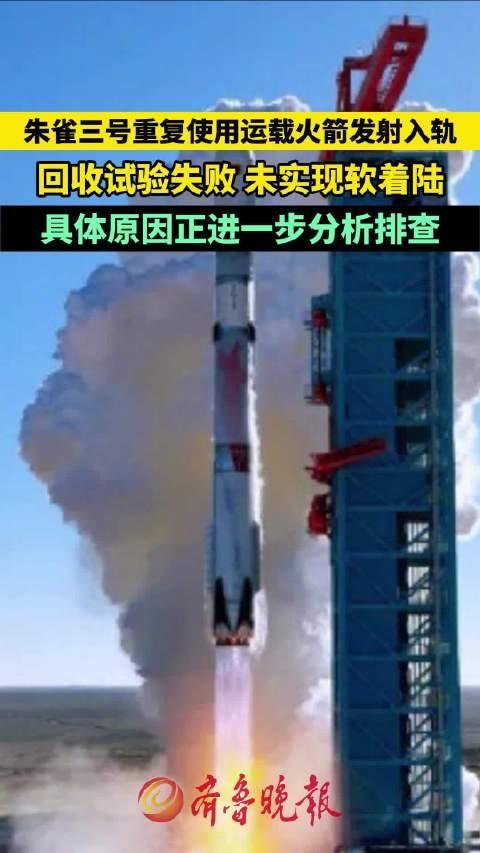

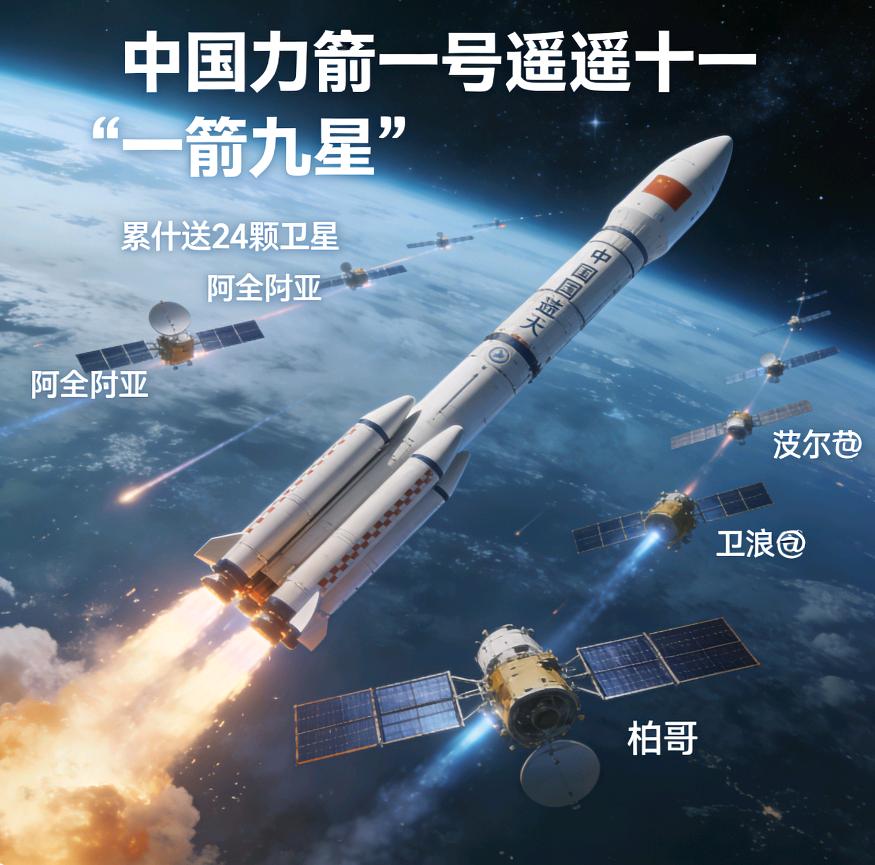

发射成功!中国航天又传捷报。12月10日,中国航天再次传来捷报,据央视网等

发射成功!中国航天又传捷报。12月10日,中国航天再次传来捷报,据央视网等权威媒体发布,当天12时03分,在东风商业航天创新试验区,力箭一号遥十一运载火箭划破长空,成功将阿联酋813卫星、吉星高分07B01星、吉星高分07C01星、吉星高分07D01星、东坡15号卫星、驭星二号09星、逸仙-A星、SPNEX卫星、Slippers2Sat卫星共计9颗卫星精准送入预定轨道,发射任务取得圆满成功,这也是力箭一号火箭的第11次太空征程。这11次飞行可不是简单重复,力箭一号已累计把84颗卫星送进太空,入轨载荷总质量超11吨,实打实的航天“送星达人”。作为我国起飞量级最大的固体运载火箭,135吨的起飞重量、200吨的推力,让它在国际市场上底气十足。9颗卫星里藏着不少暖心亮点,尼泊尔9名初中生参与研制的Slippers2Sat卫星格外吸睛。这颗卫星要做水体监测和地震前兆探测,把青少年的科研梦想送上天,尽显中国航天的责任担当。国际订单的落地更见硬实力,这次发射包含阿联酋、埃及、尼泊尔三家国际客户的卫星。力箭一号靠灵活的发射方式、精准的入轨精度,在全球商业航天市场站稳了脚跟,用技术说话赢得尊重。商业航天的火热不是偶然,2025年国内该领域融资已接近去年全年水平,市场规模有望冲到2.8万亿元。力箭一号简化发射流程、降低成本的特点,正好契合了中小卫星组网的迫切需求。光鲜背后也有挑战,可回收火箭技术还在攻坚,高附加值应用场景挖掘不够充分。咱们不能只沉浸在发射成功的喜悦里,得盯着核心技术突破,让商业航天既能上得去,还能赚得回。中国航天的每一步都走得扎实,从技术攻关到国际合作,从商业价值到社会责任,力箭一号的升空是缩影更是动力。未来太空赛道的竞争只会更激烈,持续创新才是长久之道。各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

中国航天员再度漫步太空:神舟二十一号乘组完成首次出舱活动

据中国载人航天工程办公室消息,神舟二十一号飞行乘组已于12月9日圆满完成了任务的首次出舱活动。航天员张陆与武飞在太空环境中密切协同,安全高效地完成了多项既定任务,标志着中国空间站阶段常态化出舱活动能力得到进一步巩固。出舱活动历时约8小时。在北京时间18时45分,随着航天员张陆、武飞安全返回问天实验舱,任务取得圆满成功。在出舱期间,两名航天员在空间站机械臂和地面科研人员的有力支持下,充分发挥了人在舱外的能动性,顺利完成了对神舟二十号飞船返回舱舷窗的巡检拍照、空间碎片防护装置的安装以及温控适配器多层罩的更换等工作。本次出舱任务具有特殊意义。执行任务的指令长张陆,此次是时隔两年半后再度漫步太空。尤为引人注目的是,航天员武飞通过此次出舱,成为中国目前执行出舱任务时最年轻的航天员,展现了我国航天事业后继有人、薪火相传的蓬勃生机。按计划,在神舟二十一号载人飞行任务期间,航天员乘组还将视情况对神舟二十号飞船的受损舷窗进行防护处置,并继续实施其他应用载荷出舱活动,开展一系列空间科学实验与技术试验。此次成功的出舱活动,为后续任务的顺利推进奠定了坚实基础,再次彰显了中国载人航天工程扎实稳健的技术实力。(文章取材于网络,请注意甄别)《浪潮》《浪潮洞察》《浪潮资讯》

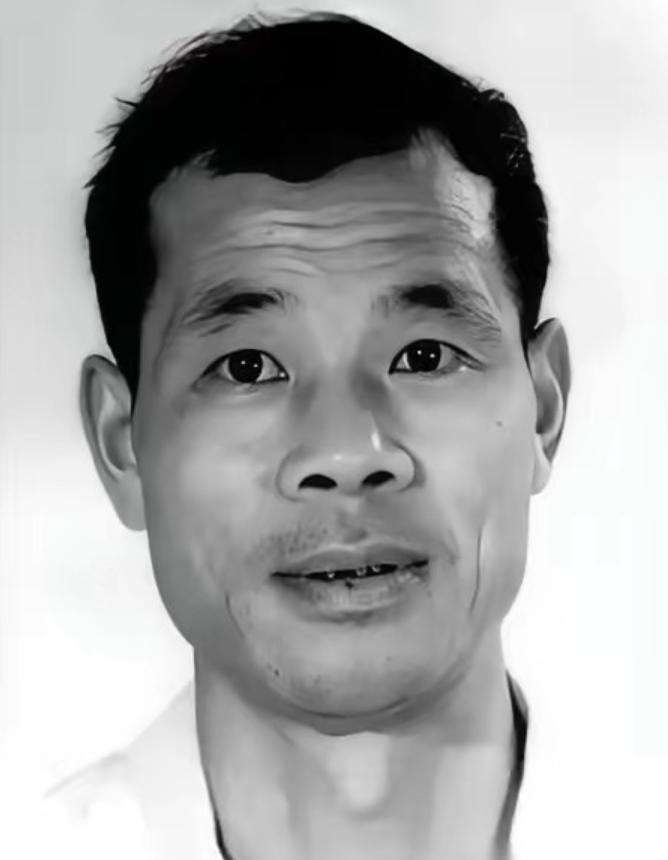

武飞成太空出舱最年轻中国航天员

这是武飞第一次执行太空出舱任务,中国航天员科研训练中心翟志宏这样评价:“他按照预定的分工和要求,完成了各项任务,操作非常完美。武飞出生于1993年10月,是目前最年轻的中国航天员。10月31日,他搭乘神舟二十一号载人飞船...

捷报!神舟二十一号航天员完成首次出舱8小时太空漫步创下多项高光🚀中国

捷报!神舟二十一号航天员完成首次出舱8小时太空漫步创下多项高光🚀中国航天再传重磅捷报!12月9日,神舟二十一号航天员乘组圆满完成了首次出舱活动,一场时长约8小时的“太空漫步”,不仅刷爆全网,更让无数国人感受到了中国航天的硬核实力,每一个画面都足以让人热血沸腾!这场意义非凡的出舱任务,藏着多个值得铭记的高光时刻:-最年轻“太空行者”诞生:32岁的航天员武飞,成为我国执行出舱任务的最年轻航天员,这一纪录不仅见证了中国航天新生代力量的崛起,更彰显了航天人才梯队建设的雄厚底蕴。-新一代“飞天”战袍首秀:张陆、武飞身着新批次第二代“飞天”舱外航天服(D、E号)亮相太空,新装备的完美首秀,标志着我国太空生命保障能力实现又一次进阶,为航天员的太空作业筑牢了安全防线。-关键任务高效落地:乘组顺利完成神舟二十号飞船返回舱舷窗巡检、空间碎片防护装置安装等核心任务,为空间站的长期稳定运行加上了一道坚实的“安全锁”,守护着我们的“太空家园”。从神舟五号实现载人航天零的突破,到神舟二十一号完成常态化出舱巡天,中国航天人始终步履不停,正一步步将曾经的科幻想象照进现实。💬你是否也被这场8小时的太空任务震撼到了?对于中国航天的飞速发展,你有怎样的感慨?欢迎在评论区留下你的看法,一起为航天英雄们点赞!

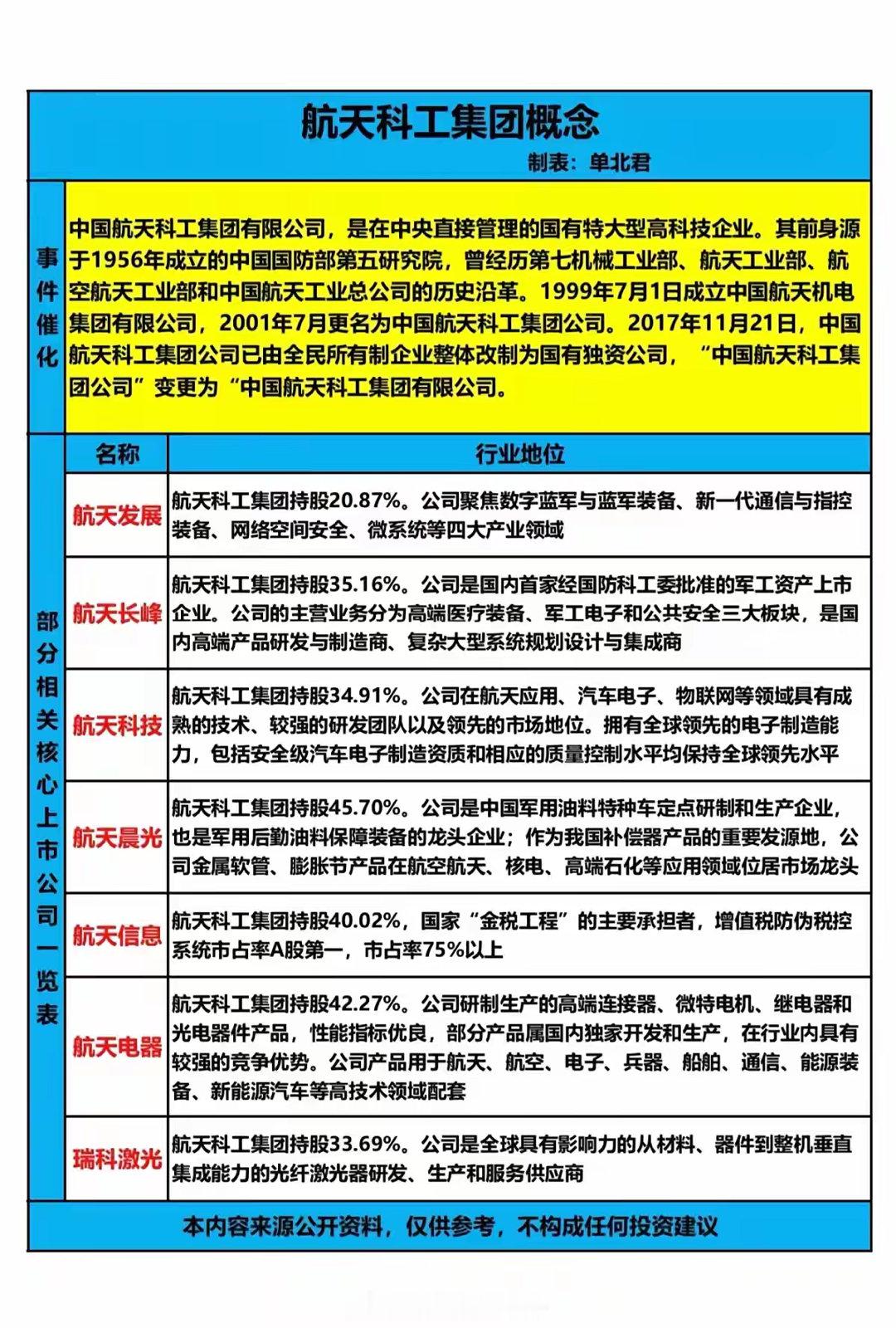

太空4S店、无人飞船、年产240颗卫星!武汉这场论坛,藏着中国航天的未来

中国航天科工集团党组书记、董事长陈锡明在致辞中描绘了令人振奋的未来图景:太空4S店、太空旅馆、低成本空间旅游将不再是梦想。01 产业规模 武汉国家航天产业基地作为我国首个商业航天产业基地,正锚定“中国航天第三极”的...

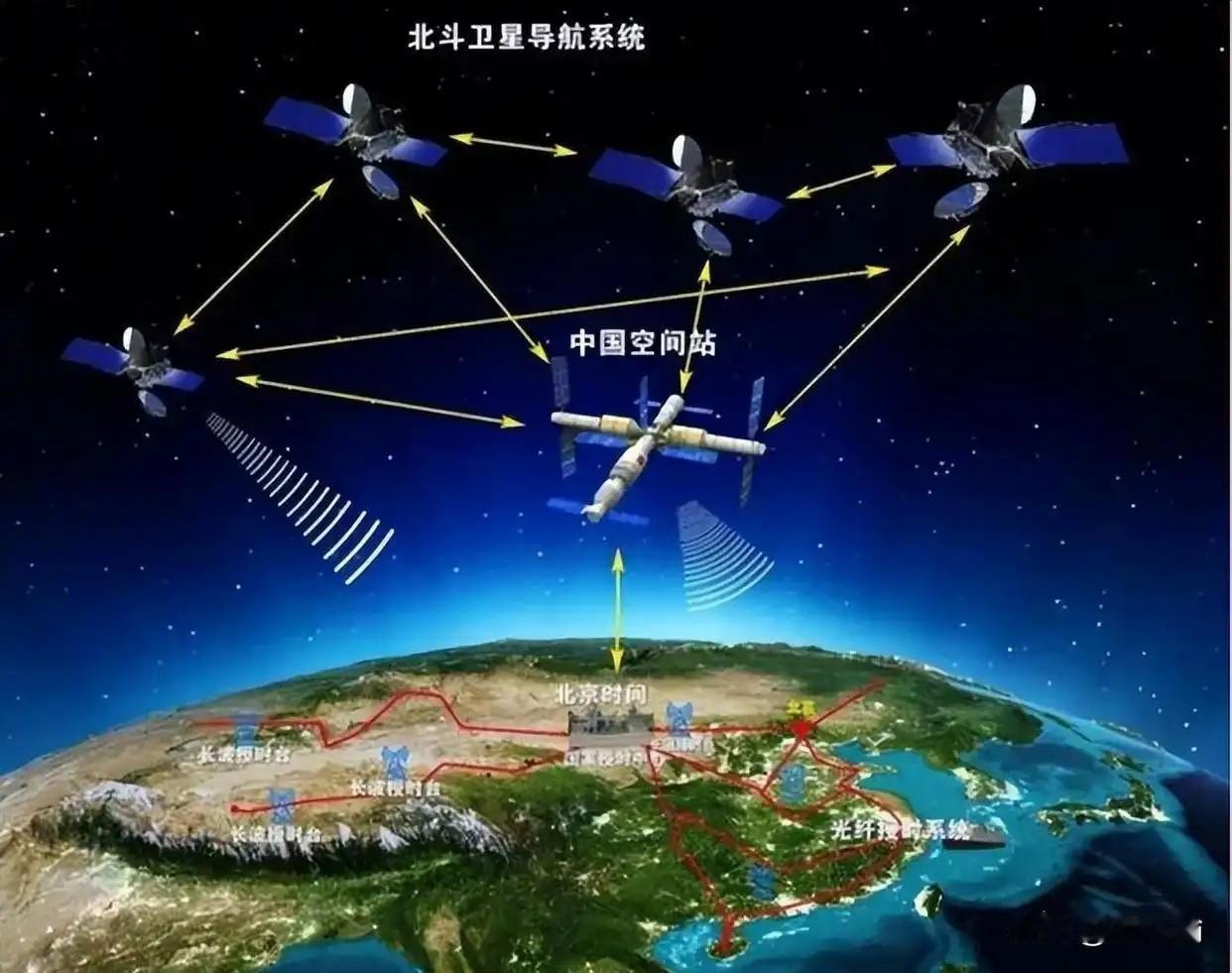

为什么大家都不提中国空间站了?因为没脸提,跟国际空间站差距太大!中国空间站可不是

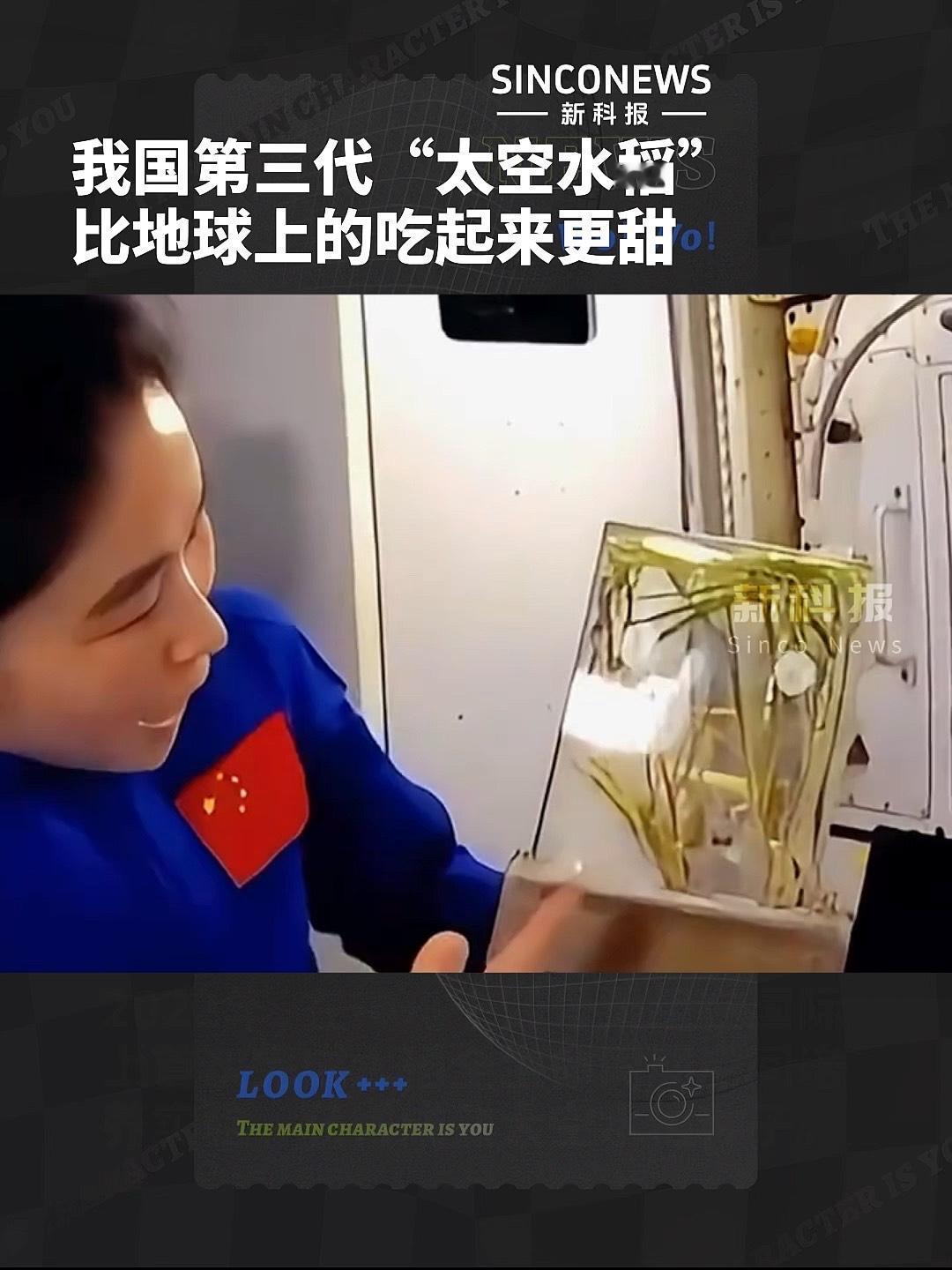

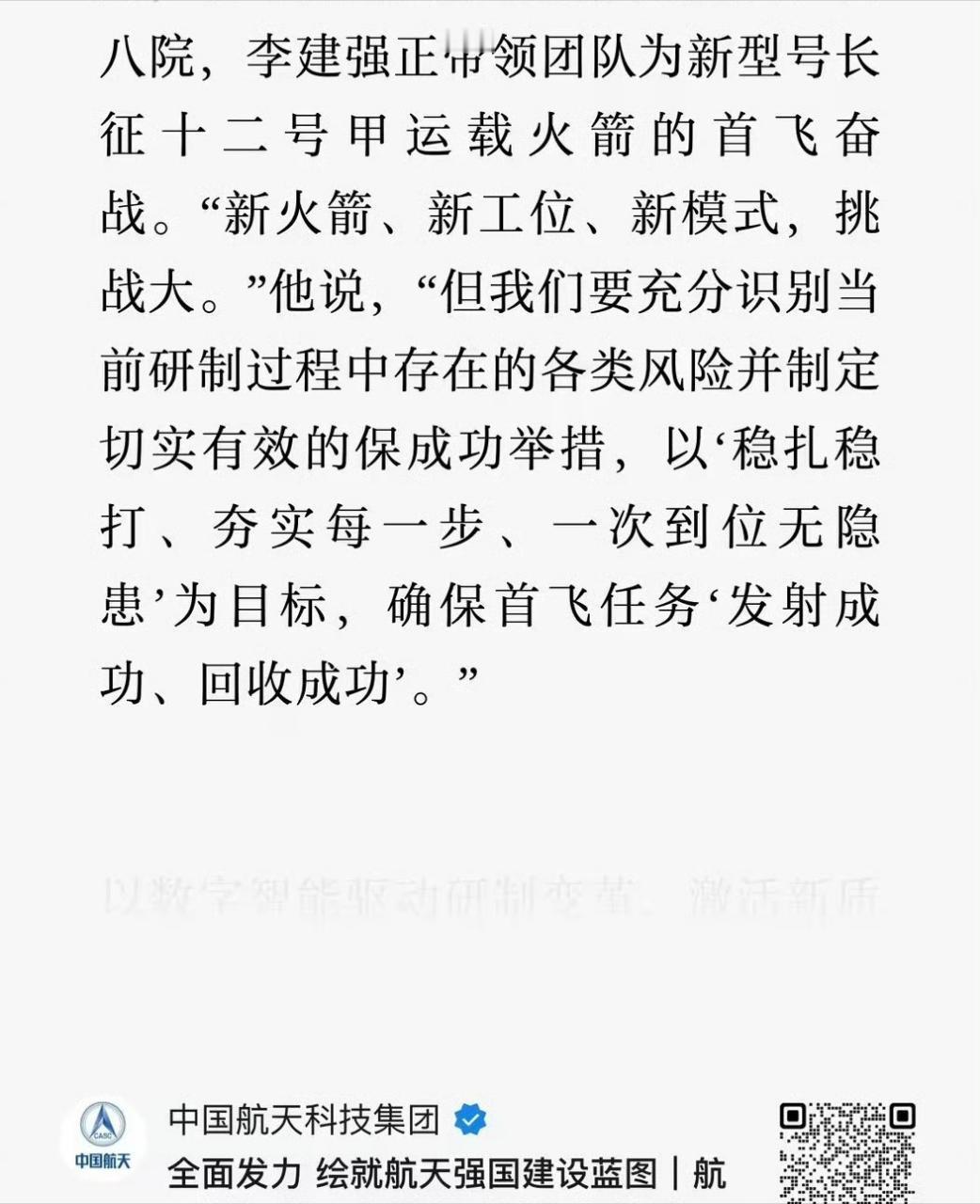

为什么大家都不提中国空间站了?因为没脸提,跟国际空间站差距太大!中国空间站可不是“没消息”了,而是从“大张旗鼓搞建设”变成了“踏踏实实搞运营”。回想2021年4月29日,天和核心舱升空,那可是我们载人航天三步走战略的收官之作,从图纸到实打实的太空基地,一下子拉开大幕。全国上下都盯着,媒体天天播,街头巷尾聊得热火朝天,因为这是从零起步的突破,砸破国外封锁,证明中国航天能行。接着2022年,节奏更快。7月24日,问天实验舱上天,10月31日,梦天实验舱跟上,三舱T字构型组装完成。每次发射都像过节,神舟十四号、十五号航天员轮番上阵,驻留时间拉长到半年,出舱活动一共十多次,刷新单次时长纪录。建成那天,全国直播,亿万人跟着心跳加速。这阶段的热闹不是白闹的,它让世界看到中国实力,也让我们老百姓觉得航天不远在天边。可建好不是收工。2022年底全面建成后,就进应用阶段了。就像盖房,砌墙时人人围观,住进去后得干正事。中国空间站现在就是这样,总重180吨,全自主研制,标准统一,布局紧凑。比起国际空间站那423吨的大家伙,它小巧却精干。国际空间站是16国凑的,零件老化,漏气频发,每年烧30到40亿美元维护。我们呢?太阳能电池效率30%,发电稳当;机械臂举25吨,还能舱外爬行,操作准;霍尔推进器比冲超3000秒,省燃料;年维护才4亿美元,寿命10年能延15年。性价比高,运行靠谱,这差距不是吹的,是实打实的技术超车。运营期更接地气。2023年起,神舟十六号到十九号乘组接力,十五人次长期驻留。2024年,四次载人飞行、三次货运补给、四次返回,十一出舱任务全完成。神舟十八号的叶光富、李聪出舱安装管路,检查设备;神舟十九号的蔡旭哲、宋令东创下9小时6分钟世界最长单次出舱纪录。2025年,神舟二十号4月24日上天,陈冬他们带队干实验;天舟八号11月15日补给物资;神舟二十一号10月31日发射,3.5小时快对接,创纪录。张陆带队,交接班顺利,新乘组进驻后,舱内生态柜启动小鼠实验,四只小鼠参与微重力行为研究。这些不是摆拍。空间站规划四大领域、32主题,截至2024年底,181项项目上马,上行近2吨物资,下行近百种样品,数据超300TB。成果硬:空间发育水稻和再生稻新种质,帮育高产粮食;人胚胎干细胞分化成造血细胞,推医学前沿;冷原子干涉陀螺,测微重力;高通量微生物防控平台;水生态系统运行最长。团队53家单位、63支科研力量,发表500多篇高水平SCI论文,150多项专利落地。有些直接用上,比如铟硒晶体生长,器件性能提三四倍,惠及民生。国际合作也热络。2025年2月28日,中巴签协议,首位外籍航天员来访,训练启动。港澳载荷专家入选第四批预备航天员。空间站开门迎客,凝聚全球团队,这才是大国担当。科普不落人后,太空课堂连线学校,演示微重力实验,点燃孩子航天梦。那些说“没脸提、差距大”的话,听着刺耳,其实多是误会。国际空间站超期服役,协调难,成本高,我们空间站自主可控,效益好。运营低调,是因为精力全在科研上,不搞花活,用数据说话。航天人就是这样,建时大张旗鼓,秀实力;用时踏实干,攒底气。展望下,空间站未来10到15年,千余项目排队,支撑载人月球探测。2025年规划两次载人、一货运,工程稳推进。长征十号火箭、梦舟飞船初样研制加速,文昌发射场设施就位。成果转化快,空间科技服务国家需求,推动航天强国梦。

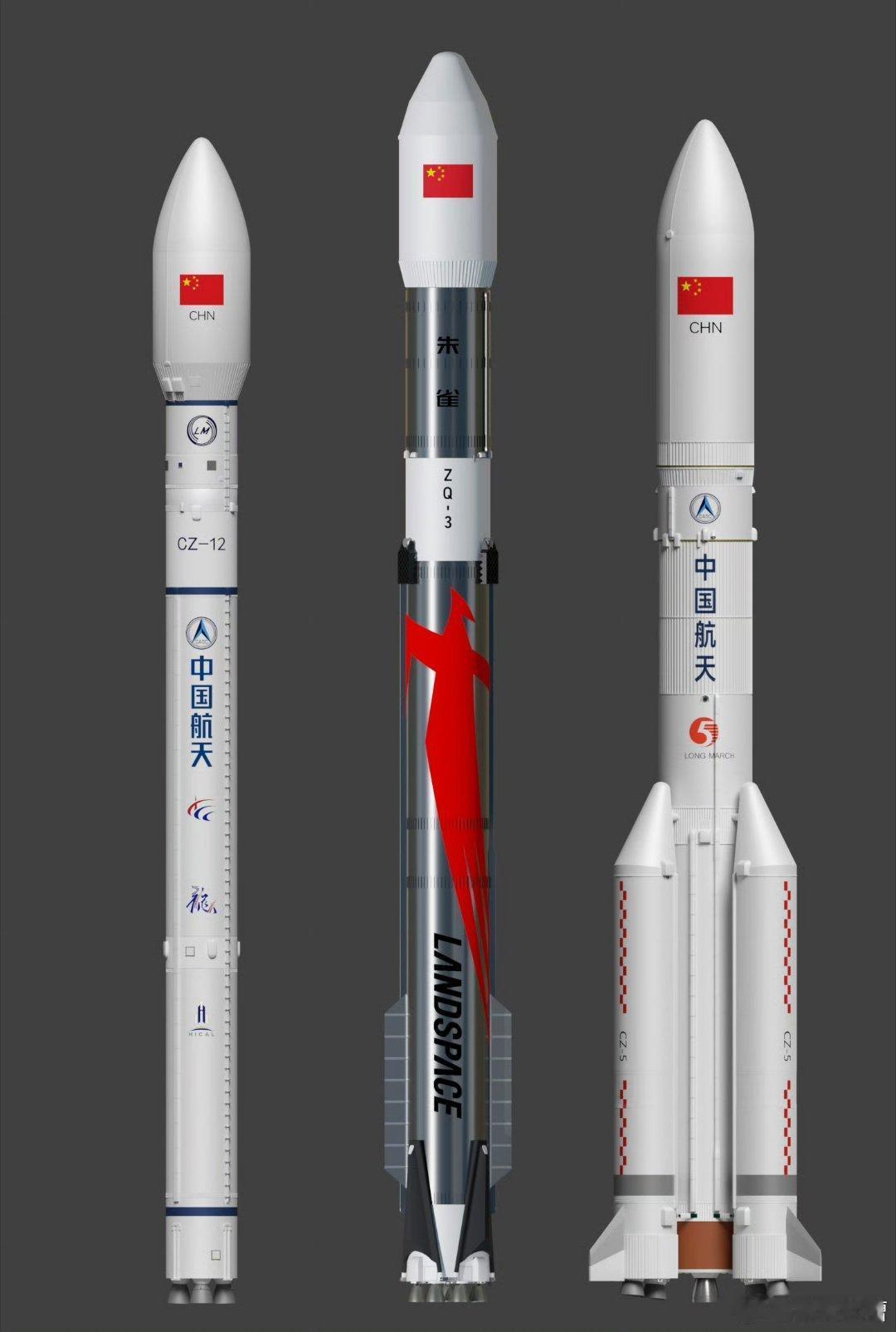

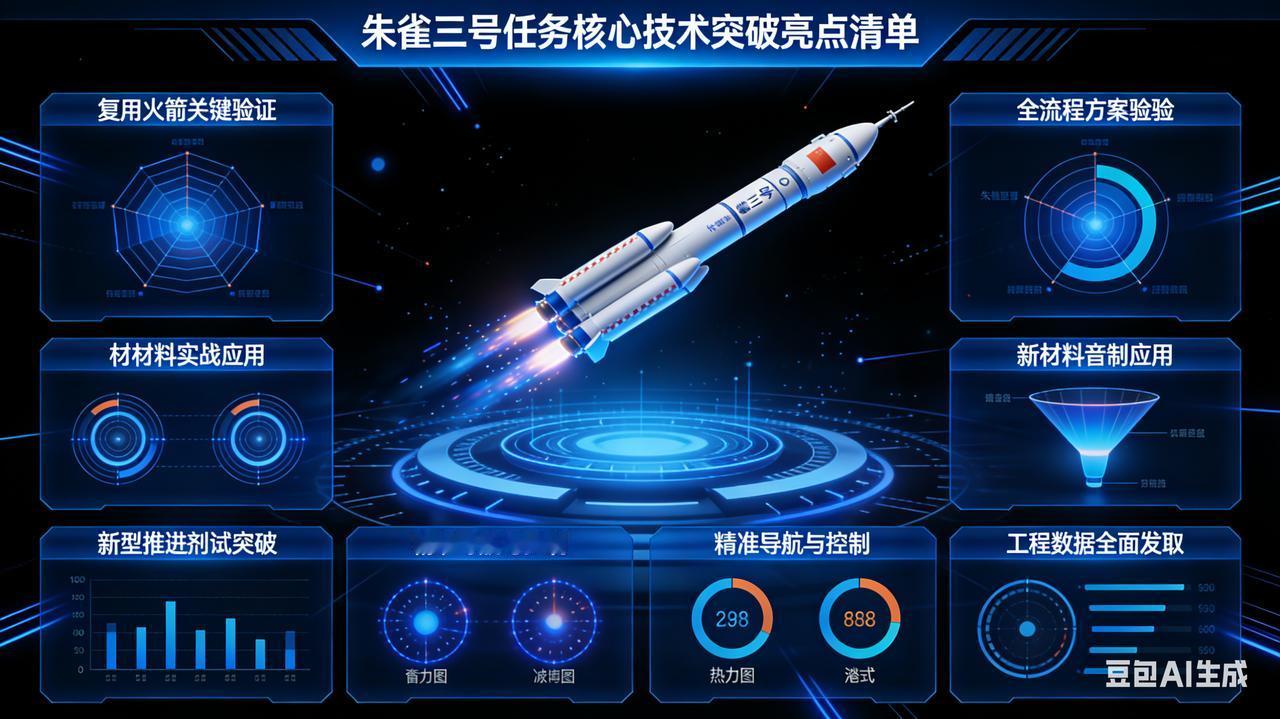

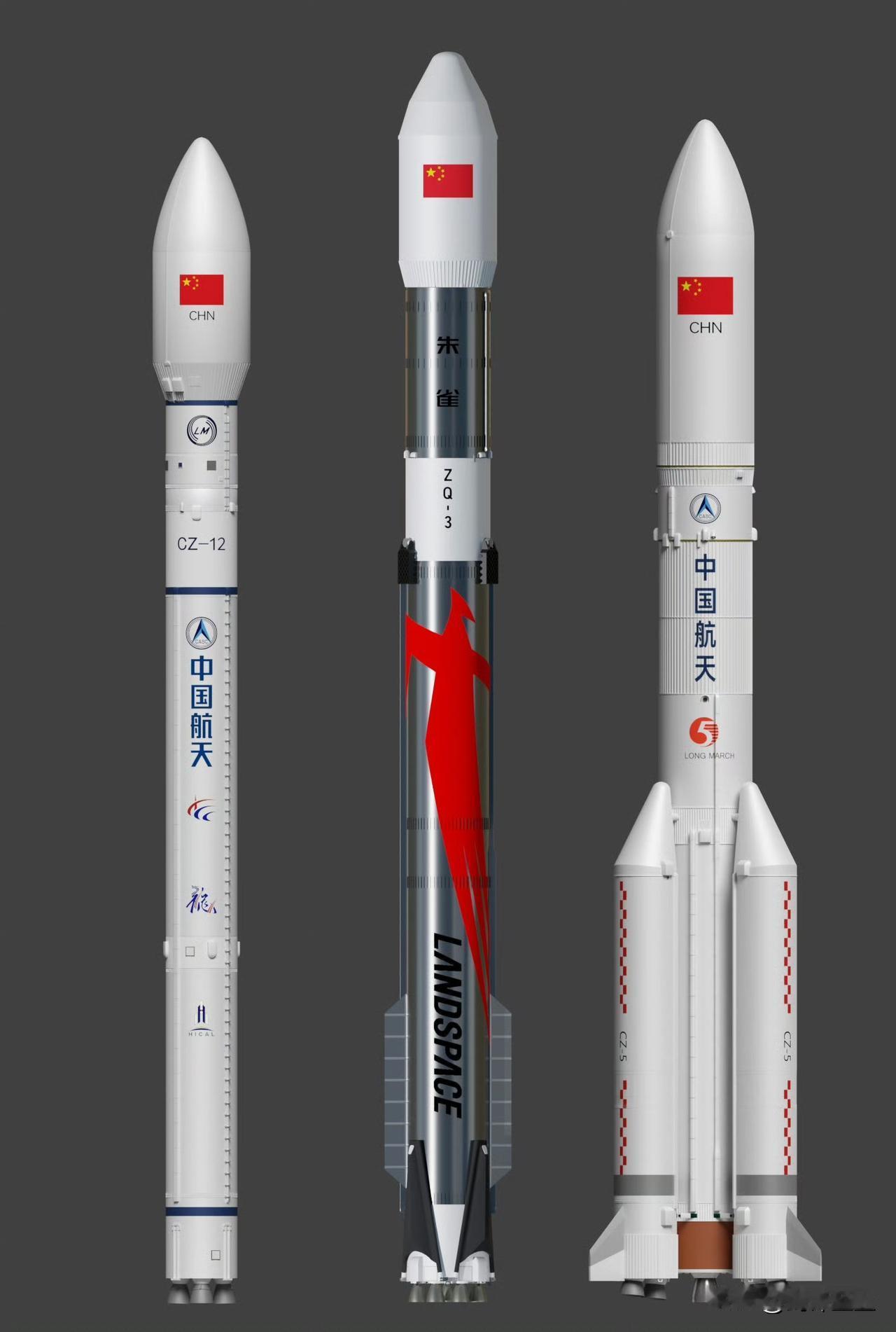

从长征系列到朱雀三号 这家企业以“长垣制造”助力中国航天

大河报·豫视频记者张波通讯员王凯杰 北京时间12月3日12时02分,朱雀三号遥一运载火箭在酒泉卫星发射中心东风商业航天试验场...在批量化交付的新阶段,该公司也将为客户提供更优质的配套服务,持续助力中国航天事业飞跃新高度。

![所以,要来点狗肉吗[狗头]](http://image.uczzd.cn/13264180883966266262.jpg?id=0)