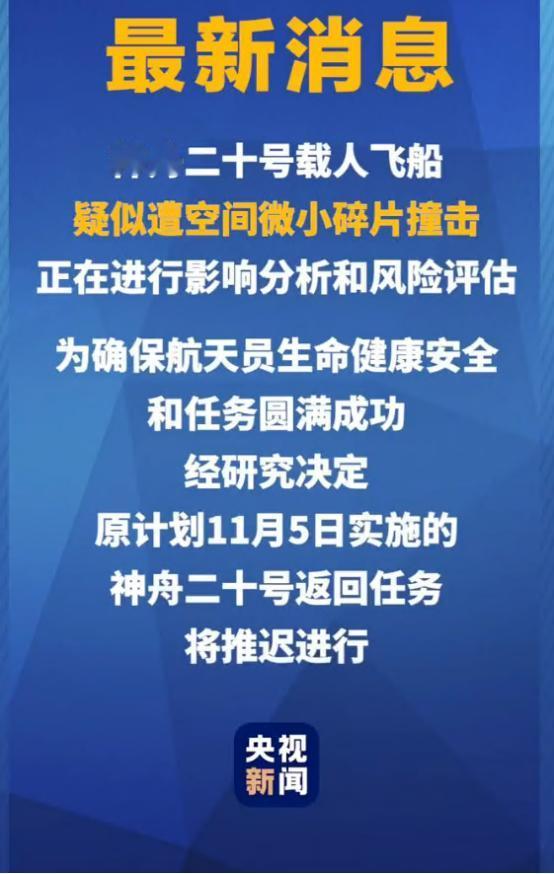

太空出事不是新鲜事,但中国神舟二十号这次碰上了情况不小。疑似被太空碎片撞了一下,整个航天系统顿时紧张起来。

别说中国人心头一紧,全球也都在盯着看,毕竟此前美国和俄罗斯出现类似情况时,用时基本都在9个月,甚至10个月。

随着中国国际地位的提升和科技不断创新,国人和全球也在关注中国会用怎样的方式进行救援,以及用时多久?

中国救援为何能跑出“加速度”?太空救援这事儿,国际上还真没多少“快进键”可按。俄罗斯2022年底那次事故我还有印象,联盟MS-22飞船被碎片撞坏了冷却系统,舱里温度直接飙到四十多度,航天员穿着单薄的舱内服,跟在蒸桑拿似的,晚上根本没法睡。

就这么熬着,等备用飞船MS-23发射就等了三个月,最后整套救援走完,足足花了10个半月。有人说俄罗斯慢是因为被西方制裁,科技和资金跟不上,这话有道理,但再看美国,2024年6月波音“星际航线”飞船出问题,俩年过六旬的老航天员困在空间站,按理说美国科技强、企业多,该快吧?结果找SpaceX调龙飞船救援,光协调和准备就拖了四个月,直到2025年3月才把人接回来。

这两次救援看下来,让人不得不承认:太空救人,真不是光有技术就行。可就在大家都觉得“中国再强也得花几个月”的时候,航天部门的一则通报让所有人放了心——神舟二十一号早就在发射场待命了,随时能上天接应。这答案一出来,我忽然明白,中国的快,不是临时开挂,是早就把“备胎”备得明明白白。

美俄救援为何慢成“拉锯战”?不是技术不行,是坑太多

美俄救援为何慢成“拉锯战”?不是技术不行,是坑太多先说说俄罗斯那次,很多人只看到“10个半月”这个数字,却没留意背后的无奈。联盟MS-22出事的时候,俄罗斯航天工业正被西方制裁得厉害,很多关键零部件断了供,备用飞船MS-23本来还在组装阶段,硬生生是凑零件才赶工完成。

更麻烦的是发射流程,俄罗斯的发射场配套设施年久失修,要调整发射窗口、做地面测试,每一步都得慢慢来。有航天领域的朋友说,那时候俄罗斯连给飞船加注燃料的某些专用设备都得临时调配,想快都快不起来。

如果说俄罗斯是“巧妇难为无米之炊”,美国的慢就透着点制度性的拖沓。波音“星际航线”飞船出问题后,美国航空航天局(NASA)第一时间想到找SpaceX帮忙,可问题来了:SpaceX的龙飞船和波音飞船的对接接口不一样,得重新改设计;NASA要向国会申请救援经费,议员们又为“该不该给私营公司拨款”吵了半个月;好不容易钱批下来,发射窗口又要等国际空间站调整轨道,这一圈流程走下来,四个月就没了。

美国这种“政府管审批、企业做执行”的模式,平时搞常规任务还行,一遇到紧急情况,各环节的衔接就容易掉链子,毕竟企业要算成本,国会要讲政治,唯独航天员的安危,有时会被这些“附加题”拖慢节奏。

更关键的是美俄都没有“常态化备用”的意识。俄罗斯当年要是提前备好一艘组装完成的飞船,也不至于赶工那么狼狈;美国要是早就让SpaceX和波音统一对接标准,也不用临时改设计。说白了,他们的救援思路都是“出事后再补救”,而太空里的事,最耽误不起的就是时间。

中国的“备胎”早就热好了:“发一备一”不是噱头中国这次能这么从容,核心就在于那个听起来不复杂的“发一备一”模式——神舟二十号上天的时候,神舟二十一号已经完成了全部组装、测试,燃料都加好了,就停在酒泉卫星发射中心的发射塔架旁,相当于给正在跑长途的车,提前备好了一辆加满油的备胎车。

可能有人觉得这是“浪费钱”,但懂行的都知道,这才是对航天员生命最实在的保障。这次神舟二十号疑似被撞击后,整个流程走得特别顺:先是空间站的机械臂上阵,这玩意儿有10米多长,精度能达到0.02毫米,不用航天员出舱,就把飞船表面仔仔细细检查了一遍,比人眼看得还清楚;

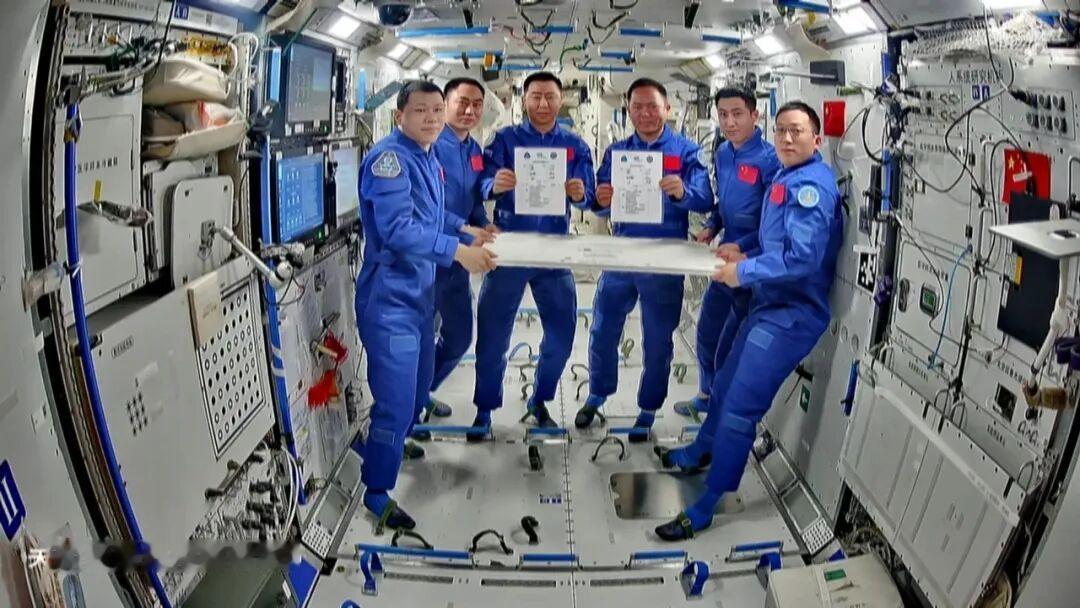

与此同时,神舟二十一号的乘组已经完成了最后一次模拟对接演练,发射场的工作人员也在做最后的设备调试;天上的航天员更是早就熟悉了换乘流程,连应急物资都打包好了。按照这个节奏,只要检查确认神舟二十号确实无法安全返回,神舟二十一号几天内就能发射,一周内就能完成对接、换乘、返回整套流程。

这种“万事俱备”的状态,可不是临时抱佛脚能做到的。我查过资料,中国从神舟十八号任务开始,就把“发一备一”写进了强制流程,每次发射载人飞船,都必须有一艘备用飞船在发射场待命,而且备用飞船的乘组要和主乘组一起训练,连在轨任务都要同步熟悉。

有个细节特别打动人:备用飞船的零部件都是“挑着最好的用”,比如发动机、生命维持系统,都是经过双重检测的,就是为了确保关键时刻不出岔子。

其实这次也不是中国航天第一次应对碎片威胁了。神舟十七号任务时,航天员就出过舱更换被碎片撞坏的太阳翼部件;空间站更是多次根据碎片预警调整轨道。正因为见过太空环境的凶险,中国才把“防患于未然”做到了极致。这种思路,跟美俄那种“出事后再想办法”的模式,根本不是一个维度的差距。

快的不只是救援,更是对生命的敬畏和制度的底气有人说,中国救援速度快,是因为航天领域集中力量办大事,这话没说错,但更本质的是“以人为本”的底线。美俄的救援之所以慢,很重要的一个原因是他们有“妥协空间”——俄罗斯能让航天员在高温里熬三个月,美国能让六旬老人在空间站等四个月,可中国从一开始就没给“妥协”留余地。

航天部门的人常说,“航天员的生命安全,比任务成功更重要”,这话不是喊口号,而是真真切切落实到了流程里。比如“发一备一”模式,每年要多投入不少资金和人力,但没人觉得不值,因为在生命面前,这些成本都不是成本。

参考资料:俄罗斯航天国家集团年度报告

新闻多一度丨神二十推迟返回空间碎片影响有多大?

![网上有一种观点,“不接受俄罗斯失败”[捂脸哭]问题是,俄罗斯失败不失败,不取决于](http://image.uczzd.cn/13606016104295610472.jpg?id=0)

评论列表