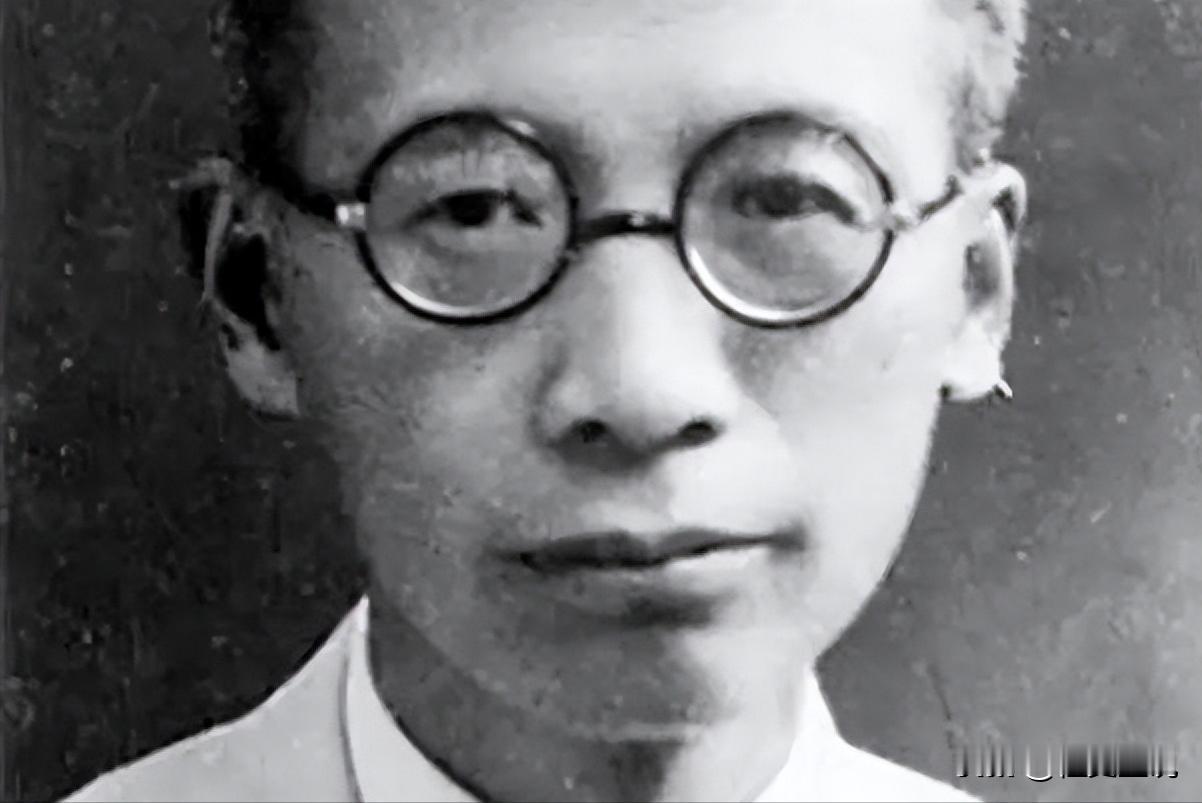

1918 年,28 岁的竺可桢博士毕业时,被女校长堵在了家里。校长竟然说:“你娶我妹妹,不娶不准走!”20 年后,竺可桢回忆起这件事,抱着妻子大哭了起来。 1938 年贵州湄潭小屋,竺可桢抱着陈汲大哭:“当年校长逼我娶你,竟是我这辈子最幸运的事!” 桌上四菜一汤还冒着热气,20 周年的米酒刚喝过半瓶,他看着妻子眼角细纹,满是愧疚与感激。 这个中国气象学奠基人,此刻不是校长、不是学者,只是个懂了妻子半生付出的丈夫。 1890 年竺可桢出生在浙江绍兴,从小就对自然现象充满好奇,常追着大人问 “为什么会下雨”。 1910 年他考取公费留学,远赴美国学习农业,后因对气象的热爱,转攻气象学与地理学。 在哈佛的三年,他每天泡在实验室,笔记记满 8 个本子,还主动参与校园公益,待人谦和。 女校长爱玛・菲尔普斯看在眼里,觉得这个中国青年不仅有才,更有担当,便动了 “撮合” 心思。 1918 年竺可桢博士毕业,正收拾行李准备回国建气象站,爱玛却堵在了他家门口。 “娶我妹妹陈汲,不娶不准走!” 爱玛的直白让他懵了,他从未想过在回国前谈婚论嫁。 陈汲当时也在美国学教育学,躲在里屋的她,攥着笔记不敢出来,却悄悄打量着这个腼腆的青年。 竺可桢红着脸解释 “回国条件苦”,陈汲却主动走出来:“我不怕苦,愿意跟你一起做事。” 这场意外的 “逼婚”,让两人走到了一起,同年夏天,他们带着简单行李回到中国。 刚回国的日子比竺可桢预想的更难,他任南京高师教授,薪水微薄,住处漏雨。 陈汲没抱怨,脱下洋装学做中国菜,把漏雨屋子收拾整齐,还悄悄典当首饰,帮他买气象仪器。 1921 年竺可桢想建简易气象观测站,没钱买设备,陈汲把母亲给的金镯当了,凑够了钱。 看着妻子的付出,竺可桢暗下决心:“一定要让中国有自己的气象学,不辜负她的支持。” 1928 年,他建立中国第一个气象研究所,打破了外国人对中国气象观测的垄断。 1936 年竺可桢接任浙江大学校长,他提出 “求是” 校训,想把浙大建成顶尖学府。 陈汲则利用自己的专业,在浙大附近办了所平民学校,教贫困孩子读书识字。 有学生没钱买课本,她就自己手抄;有孩子生病,她带着去看病,垫付医药费。 竺可桢看在眼里,常说:“我办浙大是教育救国,你办平民学校也是,我们是战友。” 那段日子,夫妻俩白天各忙各的,晚上一起在灯下整理资料,感情愈发深厚。 1937 年抗战爆发,浙大被迫西迁,从杭州到贵州遵义,辗转三千里,走了两年。 竺可桢作为校长,要统筹师生迁徙、安排教学,压力大到满嘴溃疡,常常失眠。 陈汲则挑起全家和学生的生计,把衣物首饰典当换粮食,分给吃不饱的学生。 竺可桢发高烧昏迷时,她背着年幼孩子,冒雨跑十几里路求医,把仅有的积蓄都买了药。 西迁路上,她还帮竺可桢保管重要教学图纸,遇日军轰炸时,先把图纸塞给学生,再拉着他躲山洞。 1940 年浙大在遵义安定下来,竺可桢带领师生在战火中坚持教学,浙大被称为 “东方剑桥”。 他还没停下气象研究,利用简陋设备,记录贵州地区气象数据,为后来的气候研究打下基础。 陈汲的平民学校也搬了过来,学生从 30 人增加到 100 多人,她还组织学生帮农民干活,教他们识字。 有人问竺可桢 “成功的秘诀是什么”,他总说:“是陈汲,没有她,我撑不过西迁,也做不成这些事。” 1949 年后,竺可桢任中国科学院副院长,继续推动气象学发展,主持编纂《中国气候图》。 他每天还是会早早回家,帮陈汲挑水、劈柴,听她讲学校里的趣事。 1974 年竺可桢病重,临终前还握着陈汲的手:“这辈子让你吃了太多苦,我对不起你。” 陈汲摇头:“能跟你一起建气象、办教育,我这辈子值了。” 竺可桢去世后,陈汲继续打理平民学校,直到 1983 年去世,享年 88 岁。 如今,竺可桢建立的气象研究所已发展成中国气象局,浙大 “求是” 校训影响着一代代学子。 他们的故事被收录在浙大校史里,成为 “彼此成就” 的典范。 有人说,竺可桢的成就里,藏着陈汲半生的付出;而陈汲的教育理想,也因竺可桢的支持得以实现。 这场始于 “逼婚” 的婚姻,用一辈子证明:好的感情,是两个人朝着同一个方向努力,彼此扶持,共同成就。 主要信源:(澎湃新闻——经费与人事:竺可桢初掌浙大时的运筹帷幄)