标签: 教师

学生没到校没请假、挂11通电话,老师冲到家里发现→

老师第一时间赶到学生家中 一个学生没到校,也没请假… 11月20日清晨,辽宁鞍山市岫岩一中8年6班的班主任乔广禄老师在清点人数时发现,一名学生未按时到校,“这孩子今天也没请假呀?是不是家里出啥事儿了?乔广禄马上警觉起来...

告别“越说越不听”2-6岁立规指南(家长老师收藏)

很多家长和老师吐槽“孩子越说越不听”“规则形同虚设”,其实不是孩子故意叛逆,而是没找对符合幼儿认知的立规方式—对低龄宝宝来说,规则不是“束缚”,而是让世界变清晰的“安全指南”,关键要做到“简单、一致、有温度”。...

这部《雪白血红》看完了,我是奔着唐国强老师看的,因为之前对这部剧有所了解,

这部《雪白血红》看完了,我是奔着唐国强老师看的,因为之前对这部剧有所了解,说唐老师在这部剧里面饰演的角色是一个“渣男”的人设,我也真的非常感兴趣,当我真正看过以后,我发现这部剧不仅仅是一部爱情剧,这部剧有很多...

《神豪开局:高冷老师破功》反转不断,甜宠升级,笑料百出

《神豪开局:高冷老师破功》是一部共77集的短剧,在这场情感与成长的盛宴中,马星烁和李若希两位演员凭借精湛的演技,将主角间的互动演绎得淋漓尽致。该剧讲述了主角以神豪身份开局,邂逅了高冷的老师。在相处过程中,神豪凭借...

课后服务不再“捆绑”老师?四川新政释放3个关键信号

下班同样如此,不参与课后服务的老师可以16:00下班,参与课后服务的老师17:30下班,参与延时托管和值周的教师则是18:00下班。这种科学排班避免了“所有人都为少数岗位的任务共同加班”的荒诞状况,让教师的工作恢复了节奏感。2...

弹性上下班,为什么教师很难实现?

弹性上下班作为一种灵活的工作制度,在不少行业得到推行,然而在教师群体中却难以落地,背后有着多重现实因素。教学工作的连贯性和集体性是重要阻碍。学校教学安排遵循固定课表与教学进度,各班级、各学科教学紧密衔接。若教师...

摇号比例8:1,杭州6岁女孩周末起得比上学还早,都要赶来上这个课!妈妈说老师的吸引力太大

陈老师是美院毕业的,资深的主管级教师。我运气真当好,这么多人报名,我竟然摇中了。王女士说。最打动她的是精品课的小班教学,老师能兼顾到每个孩子的节奏。“刚开始,女儿画什么都是随性的。陈老师没有急着教技巧,而是蹲...

28年坚守!见义勇为后遭不公对待 教师郭先生的申诉之路

近日,甘肃省临夏县退休教师郭建林的遭遇引发社会关注。1997 年,他因路见不平制止暴力行凶,被当地媒体赞誉“见义勇为表率”,却在此后陷入长达 28 年的权益纠纷,历经多次裁决与诉讼仍未获彻底解决,如今依旧在为澄清事实、...

张雪峰直播骂人被官方停播,网红老师为何走到这一步?

这位曾经被无数考研学子视为“指路明灯”的老师,如今却因为管不住自己的嘴,成了网络治理中的反面教材。而就在几个月前,他的高考志愿填报服务还在3小时内创造了2亿元的销售神话。01 网红崛起,从考研讲师到流量巨头 张雪峰的...

老师和同学一脸懵的看着我

中途上厕所回来跑错教室了,那个班的监考老师和同学一脸懵的看着我,我还说了句这不是我考试座位吗 老师和同学一脸懵的看着我 来源:爆笑社君 发表时间:2025/12/06 11:35:15

结果公布!潍城这3名教师在省级教学竞赛中获奖

中小学青年教师教学竞赛 获奖结果的公示》, 市教育局拟获优秀组织奖, 潍城区3名教师斩获佳绩, 其中特等奖1名、一等奖2名, 展现了潍城区教师队伍 卓越的专业成长风貌, 为全区名师涌现、强师体系 构建贡献了力量。

学院举办2025年青年教师教学比赛

为贯彻落实立德树人根本任务,夯实青年教师教学基本功,促进青年教师专业发展,近日,学院举办2025年青年教师教学比赛。学院高度重视青年教师发展工作,创新性实施青年教师教学能力提升项目,将本次青教赛作为项目的实战演练...

鞍山师范学院:加强教师队伍建设 提升教师教学能力

学校坚持社会主义办学方向,在党委的统一领导下统筹规划,成立党委教师工作委员会,组建党委教师工作部,形成党政齐抓共管、职能部门协同参与、院系主动落实、教师自我发展的工作格局,将党组织的政治优势和组织优势转化为教师...

退休教师卷入骗局遭追责,四年维权终迎程序纠错

四川省南充市嘉陵区退休教师杨大勇,仅因受雇为项目实际控制人王某元私人记账,便被卷入民事虚假诉讼中,其个人退休金账户被南充嘉陵审判单位强制冻结,累计执行划扣20余万元。历经四年权益维护,南充中院认定嘉陵审判单位执行...

MCN双量进阶计划#看了一下四川鼓励教师的新政策,客观的说,周少认为初衷是好的

MCN双量进阶计划#看了一下四川鼓励教师的新政策,客观的说,周少认为初衷是好的,而且课后服务不与评优先挂钩,这是非常明智的决定。据我了解,有些地方把课后服务名正言顺变成了老师上课,学生的作业拿回家做。这个新政策,...

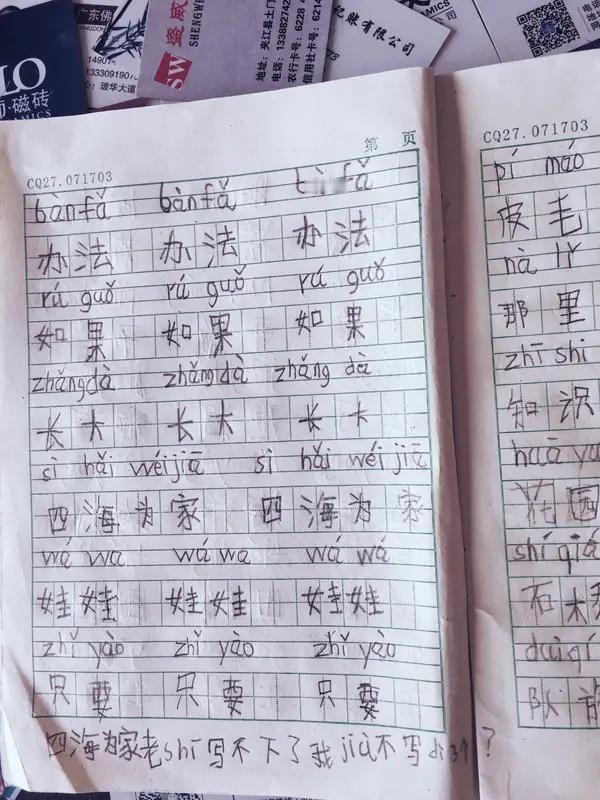

“一科一辅”下,教师为何仍需额外打印资料?

尽管教育部门早已推行“一科一辅”政策,旨在减轻学生负担,控制教辅材料数量,但现实中,教师和学生却似乎依然离不开额外的打印资料。这背后究竟隐藏着怎样的矛盾?我们又该如何在政策与实际需求之间找到平衡点?一、“一科一...

“减负清单”进校园:社会性事务减少,教师压力依旧

再次看到有关教师减负的通知时,中部地区某乡镇小学语文老师陈琦一开始很高兴,但很快冷静下来,因为“不知最终能落实多少”。陈琦看到的通知是教育部于2025年11月10日印发的《关于进一步减轻中小学教师非教育教学负担若干措施...