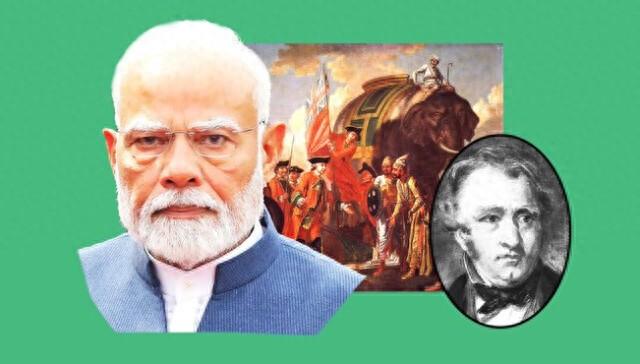

印度总理莫迪开始对英国遗留的殖民教育方式宣战了,说英国过去给印度遗留的殖民教育方式让印度人产生自卑感,要将英国麦考莱教育驱逐出印度! 莫迪表示,未来十年要彻底摆脱英国强加给印度的“奴役思维”,要在2035年麦考莱教育实施200周年时,完成历史清算,要像打仗一样打击麦考莱教育。 1835年,英国官员麦考莱推动的教育改革,彻底改变了印度的知识结构。 他以英语为教学媒介,关闭传统学校,推行西方知识体系,目的是让印度精英成为“思想上像英国人”的“香蕉人”,这种文化塑造影响至今。 莫迪在演讲中直言,麦考莱的教育体系摧毁了印度的文明自信,印度几千年积累的知识、艺术与生活方式,被当成“无用之物”抛弃,这让印度人一代又一代陷入自卑和文化断裂。 麦考莱体制不是单纯的语言问题,更是英国殖民者通过教育制造文化自卑感和社会分层。只有大约5%的印度人能接受英语精英教育,英语能力成了阶层上升的门槛,绝大多数人被排除在权力与机会之外。 莫迪的控诉直指殖民教育的三大“罪状”:文明自信被摧毁、精神被奴役、文化与根基被切断。数百年后的今天,印度仍在为这套体系埋单。独立后,印度社会始终难以摆脱“外国模式优越”的集体认知。 为改变这一局面,莫迪政府已祭出“去麦考莱化”组合拳。2020年出台的新国家教育政策(NEP2020)明确要求三语教学,至少两门为本土语言,英语地位被降为辅助性工具。 新政策还特别强调母语优先。小学五年级前甚至八年级前,必须母语教学,力图打破英语的垄断。课程体系也大幅调整,教材中“殖民色彩”被剔除,传统文化、历史、价值观大幅增加。 不仅如此,莫迪政府还推动行政去英语化。马哈拉施特拉邦公务员不再用“Hello”,而改用“Vande Mataram”等本土问候语。政府文件、公共标识本土语言占比上升。对不执行三语政策的地区甚至冻结教育拨款,力度空前。 在文化层面,印度传统艺术、音乐、瑜伽等本土内容进入课堂,强化民族认同。印度知识体系研究项目也同步推进,重新挖掘古代印度在数学、医学、天文等领域的成就,鼓励学界复兴传统“gurukul”师徒制教学。 但这场“去麦考莱化”运动也引发巨大争议。支持者认为,这是重塑民族尊严、保护本土文化、推动教育公平的必要一步。有人指出,印度已有220多种本土语言消失,继续依赖英语只会加剧语言流失。 莫迪政府并没有一刀切地否定英语,其颁行的政策主张本土语言为体,英语为用。 麦考莱教育引入了现代学科体系和科学研究方法,比如印度早期大学和理工院校的建设,同时也造成了基础教育薄弱和阶层分化。 数据显示,印度50%的五年级学生无法流畅阅读二年级课文,这种现象与殖民教育模式密不可分。 高种姓和城市精英获得更多资源和机会,低种姓和农村学生则因语言门槛被边缘化,教育成了社会分层的“分水岭”,也加剧了地区和阶级矛盾。 莫迪的改革,本质上是国家认同重塑工程。通过教育改革,构建“印度中心”的价值观体系,为民族复兴和社会凝聚力提供文化支撑。 更深层来看,这也是印度对自身文明道路的战略宣言。莫迪试图证明,印度不必盲从西方模式,而应走出一条既守护传统又拥抱现代的自主之路。这样的诉求,在当前全球多极化、文明多元化的大背景下,具有广泛的现实基础。 教育体系“去殖民化”需要大量师资培训,全国范围内数百万教师都要接受新理念和新方法。如何在保护本土文化与吸收西方科技优势之间取得平衡,是摆在莫迪政府面前的最大难题。 印度政府也认识到,英语依然是国际交流的重要工具,只是在基础教育阶段不再“唯英语至上”。 2035年,正好是麦考莱教育推行200年。莫迪设定的时间点,象征着要彻底与殖民历史做“断舍离”,让新一代印度青年既有文化自信,也具备全球视野。英语将从“统治者的语言”变为普通的国际交流工具,本土语言和知识体系将迎来复兴。 这场戏剧性的教育变革,最终成败还要看实际落地效果。只有当母语教育和本土教材能真正提高学生素养、培养创新能力,印度才能真正摆脱殖民阴影,迈向文化和科技上的双重独立。 值得注意的是,韩国、以色列等国都有过强化本土语言、恢复传统文化的成功经验。印度能否复制,取决于政府决心与社会共识,以及对现代化与民族认同之间平衡的把控。 麦考莱教育影响了印度近两个世纪,莫迪政府此次“宣战”,不仅是历史清算,更是一次国家身份重塑的大考。 去殖民化改革能否打破英语精英垄断,激发民族创新活力,是印度能否成为真正现代化大国的关键考验。教育的自主权,终究还是国家复兴的核心竞争力。 参考信源: 印媒:莫迪誓言扫清英语教育殖民遗毒 2025-11-20中国青年网