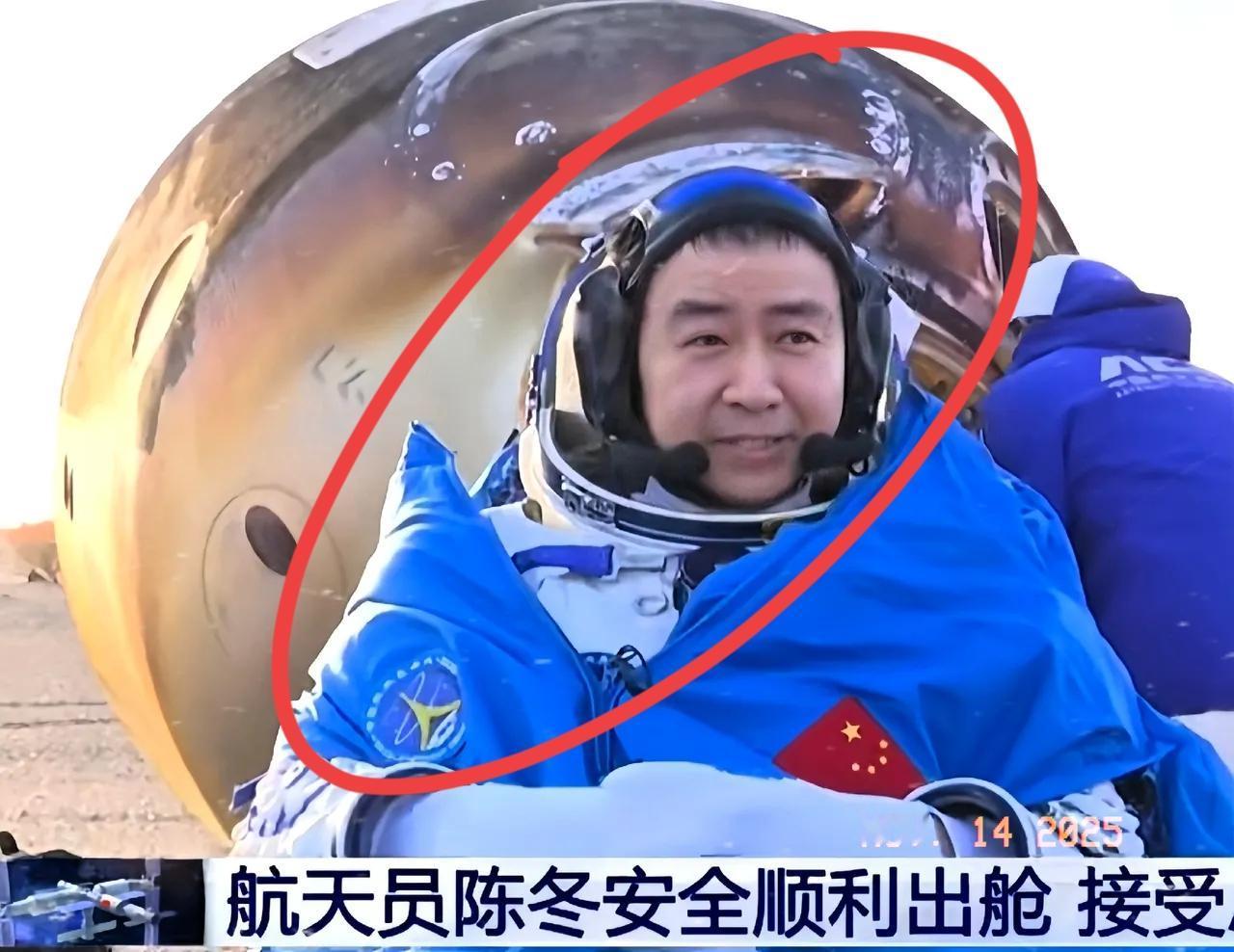

细思极恐!以前着陆舱降落,都要有很多地面人员开着车追赶着返回舱,而这次神舟二十号乘组回来是地面人员在地面等待返回舱! 可能年轻点的朋友没概念,咱得提提以前的情况。早年间航天员回来,地面团队那叫一个紧张。返回舱从太空下来,虽说有预定落点,但偏差常常不小,几公里都是常事。 戈壁滩里地形复杂,有沙丘有沟壑,地面人员得开着十几辆车,带着雷达和定位设备,在预定区域里来回找。有次任务我看直播,车队跟着信号一路狂奔,尘土飞扬的,比看赛车还揪心。 这次神舟二十号为啥能让大家“稳坐钓鱼台”?核心就一个——准。返回舱从145公里高的地方和推进舱分离,到100公里处冲进大气层,一路像被线牵着似的。 特别是进入“黑障区”那几分钟,地面和返回舱通信全断,换成以前得捏把汗。现在有北斗系统顶着,厘米级的定位精度,就算断了通信,地面也能算准它在哪儿。最后落地时,偏差控制在1公里内,这精度放在国际上都拔尖。 你别小看这1公里的偏差,对地面团队来说可是天差地别。以前为了覆盖可能的落点,搜救队伍得把几十平方公里的区域都划进来,提前布点蹲守。 2023年神舟十五号返回时,虽说精度已经不错,但还是安排了三队人马分区域巡逻。这次不一样,就一个核心等候点,医疗、保障设备全集中在这儿,航天员出来就能立刻得到救治,效率提了不止一倍。 有人可能会问,不就是落点准了点吗?这里面的门道可深了。咱得说说那个“黑障区”,返回舱高速穿过大气层时,周围空气被摩擦得变成等离子体,信号根本传不出去,这是所有航天大国都头疼的难题。 这次神舟二十号用了新的导航算法,就算断了信号,也能靠着事先算好的轨迹和实时感应调整姿态,相当于蒙着眼睛也能走直线。 除了天上的技术,地面的准备也藏着功夫。东风着陆场在2024年完成了一套自动化监测网络,埋在地下的传感器能实时捕捉返回舱的震动波,天上还有无人机巡逻。返回舱刚一进入大气层,地面就能通过多重数据交叉验证,把落点算得明明白白。 有个参与保障的工程师说,这次他们提前半小时就确定了精确落点,连遮阳棚都搭好了,就等返回舱“上门”。 咱再横向看看国际上的情况。俄罗斯的联盟号飞船,落点偏差常能到3到5公里,每次返回都得动用直升机和装甲车大范围搜救。 美国的飞船精度好点,但也得2公里左右的偏差。有欧洲航天局的专家看了神舟二十号的返回数据,直言这种精度“超出预期”,还来打听北斗系统的应用经验。 说个有意思的细节,这次等待的队伍里,有几个老工程师是从神舟五号就开始参与任务的。他们说以前找返回舱,鞋子里能灌满沙子,现在站在遮阳棚下等着,手里的对讲机都没响几次。这种变化不是突然来的,是每次任务都攒点经验,每次技术都升级一点,慢慢熬出来的。 你想想,生活里也是这样,那些看着轻松的事儿,背后都藏着不轻松的准备。就像咱们看航天员顺利落地觉得理所当然,可背后是导航团队几百次的算法调试,是着陆场人员顶着烈日的反复演练。没有谁能随随便便成功,国家的航天事业也是这样一步步扎实走出来的。 这次“等待”代替“追赶”,看着是个小变化,其实是咱们航天技术从“能回来”到“精准回来”的跨越。 以前咱们追着返回舱跑,是跟着技术的脚步走;现在能稳稳等着,是技术跟着咱们的规划走。这种从“跟跑”到“领跑”的转变,藏着一个国家的硬实力。 未来再看航天员返回,可能大家会觉得“等待”是常态。但咱得记得,今天这份从容,是无数人用汗水攒出来的。 不管是航天事业还是咱们自己的生活,从来没有一蹴而就的成功,每一步扎实的积累,终会变成让人安心的底气。 信息来源: 新重庆-重庆日报精选——2025-11-14返回全记录!顺利完成太空之旅,神二十乘组回家了

评论列表