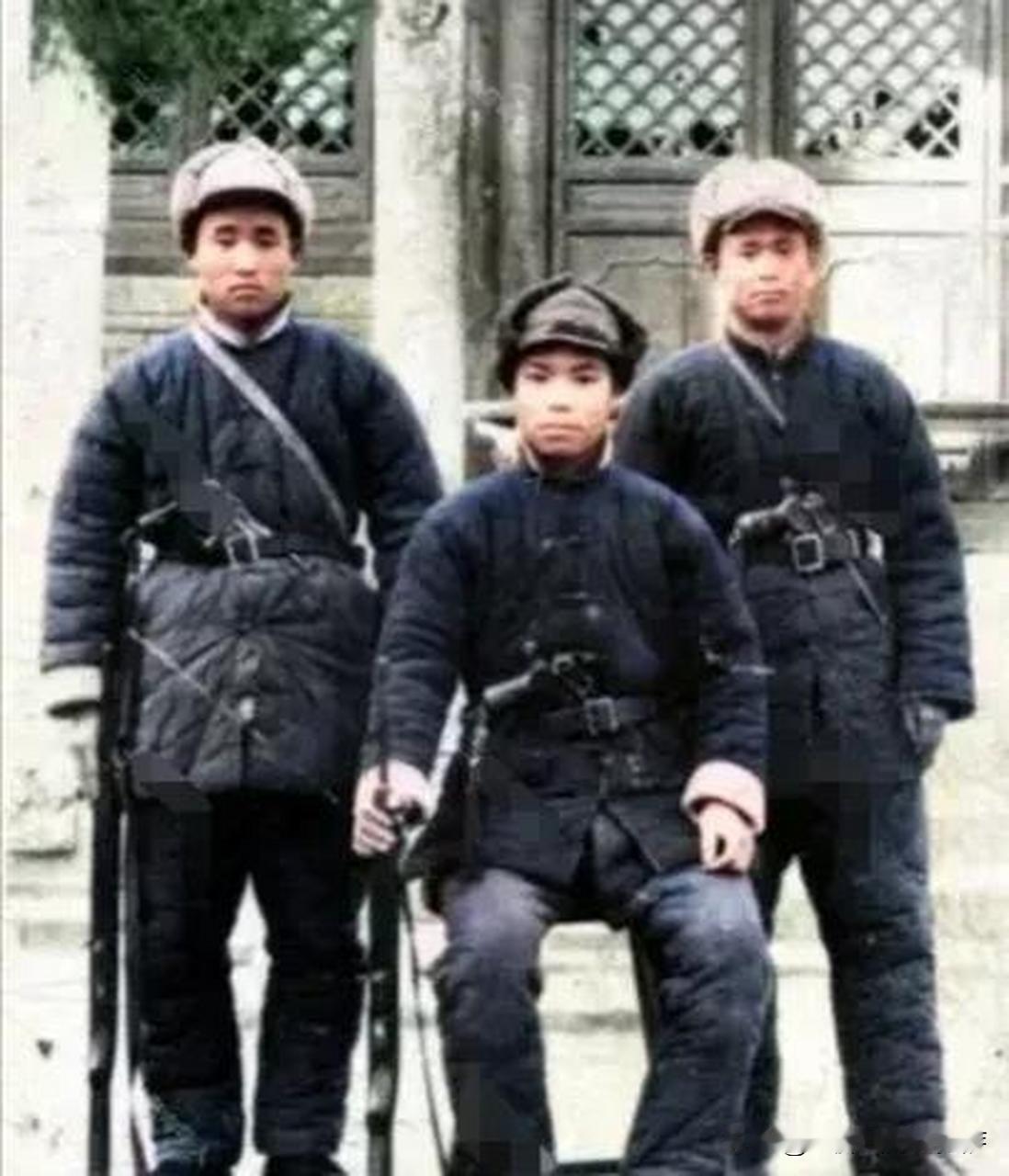

1946年,一名解放军警卫班长和两个警卫员,一张罕见的合影,仔细看他们三人中,每人的腰上都别着一支盒子炮。 1945年8月15日,日本宣布无条件投降,这场持续8年的抗日战争终于画上了句号。随着日军的投降,大量的军用武器装备开始在中国各地流散,其中就包括了大量的盒子炮。 这些武器有相当一部分来自于日军的投降交接,但由于当时局势混乱,很多武器并没有按照正常程序上缴。在东北地区尤为明显,由于苏联红军的突然入侵,日本关东军仓促投降,大量武器流入黑市。 除了日军遗留的武器外,国民党军队在战后也出现了大量武器外流的现象。由于军队整编和部队改制,一些部队的武器装备通过各种渠道流向社会,其中就包括了大量的德制和国产盒子炮。 在1946年初,随着国共内战的爆发,各地军阀势力纷纷解散或者投靠不同阵营,他们的武器装备也随之流向各方。这些军阀势力中不乏拥有独立兵工厂的军阀,他们的武器库中往往储存着大量仿制的盒子炮。 这个时期,解放军获取盒子炮的途径也变得多样化。最主要的来源是在战斗中缴获国民党军队的武器装备,尤其是在平原地区的战役中,缴获的武器往往包含大量的盒子炮。 另一个重要途径是通过地下工作者收购民间流通的武器。解放军在各个城市都建立了秘密的武器采购网络,专门负责收集和购买各类军用武器,其中盒子炮因为体积小、易于运输,成为重点收购对象。 在解放区,各地的兵工厂也在积极仿制盒子炮。虽然当时的技术条件有限,但经过技术人员的不断改进,生产出的仿制品在实战中表现出了不错的性能。 在解放战争时期,警卫人员的武器选择一直是一个重要问题。盒子炮凭借其独特的优势,成为了当时警卫人员的首选武器之一。 与其他手枪相比,盒子炮的体积虽然稍大,但它的结构紧凑,便于随身携带。更重要的是,它配备的20发弹匣容量,让警卫人员在遭遇突发情况时能够持续应对。 盒子炮的另一个重要优势是它的可靠性。这种手枪采用了坚固的锁定结构,即使在恶劣环境下也能保持正常工作。在当时条件艰苦的战争环境中,这种可靠性显得尤为重要。 50-150米的有效射程,恰好符合警卫任务的实际需求。这个射程既不会过短导致防护不足,也不会过长造成使用不便。在近距离防卫时,这个射程范围给了警卫人员足够的反应空间。 在实际使用中,警卫人员对快速反应能力的要求极高。盒子炮的扳机机构设计合理,扣动顺滑,有助于警卫人员在紧急情况下快速做出反应。 武器的隐蔽性是警卫工作中的另一个关键因素。盒子炮虽然不是最小巧的手枪,但它扁平的外形设计使其易于在衣物下隐藏。这种隐蔽性在城市环境中的警卫工作中特别重要。 城市环境下的警卫任务有其特殊性。街道、建筑物和人群构成了复杂的作战环境。盒子炮的设计恰好适应了这种环境,它的后坐力适中,便于在狭窄空间内准确射击。 在复杂地形中执行任务时,武器的机动性至关重要。盒子炮的重量适中,即使长时间携带也不会影响警卫人员的机动能力。配合木柄套,它还能在必要时当作简易步枪使用。 警卫人员往往需要在各种天气条件下执行任务。盒子炮优秀的防尘性能和简单的维护要求,让它能够适应各种恶劣环境。这种全天候的可靠性,正是警卫武器最重要的特质之一。 解放军使用的盒子炮型号多种多样,其中八路军梁沟第四修械所的产品占据重要地位。这个建立在敌后的修械所,虽然设备简陋,但凭借工人们的智慧和创造力,生产出了大量实用的盒子炮。 由于材料限制,梁沟修械所生产的盒子炮多使用回收的钢材,包括铁路轨道钢。这些武器虽然外表粗糙,但结构牢固,在实战中证明了其可靠性。 东北抗联七星砬子兵工厂的产品则代表了另一个技术流派。这个位于东北山区的兵工厂,创造性地将盒子炮和套筒手枪的优点结合,开发出了独特的"匣撸子"式手枪。 这种改进型手枪继承了盒子炮的大容量弹匣优势,同时采用了套筒手枪的简单结构。在东北抗联的战斗中,这种武器因其可靠性和实用性赢得了战士们的信赖。 解放军各根据地的兵工厂也都在积极改进盒子炮的设计。他们根据实战经验,对原有设计进行了多项改进,包括改进击发机构、优化瞄准具等。 在零部件生产方面,各地兵工厂都形成了自己的特色。有的擅长制作枪管,有的专注于改进击发装置,这种分工协作的模式,保证了武器的持续供应。 维修保养技术的创新是另一个重要方面。解放军的技术人员开发出了多种简便的维修方法,即使在条件艰苦的战场上也能保证武器的正常使用。 弹药补给问题通过多种途径得到解决。除了自行生产子弹外,解放军还通过缴获和收购等方式获取弹药。技术人员还研究出了子弹翻新的方法,最大限度地利用现有资源。 这些盒子炮的广泛使用,充分体现了解放军在武器装备方面的创造性和适应性。在装备严重不足的情况下,通过技术创新和灵活运用,解决了武器装备问题。