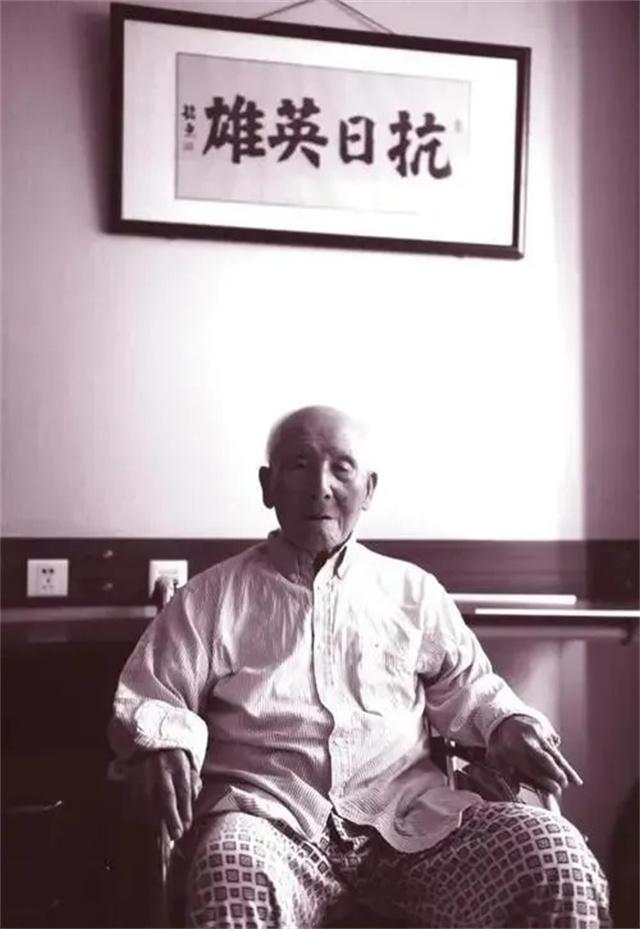

1940年冬天,金伯文在零下40度的深山老林里生产。战士们只能扒个雪窝当产房。 1940年的东北,已经进入了残酷的寒冬。东北抗联部队在这片广袤的土地上,与日军展开了持续的游击战,战斗从平原到山区,从城镇到密林。 日军为了彻底消灭抗联队伍,采取了"囚笼政策"和"治安肃正"行动,妄图通过重兵包围、分割包围、堵截分割等战术,将抗联各部分割歼灭。 在这种高压态势下,东北抗联被迫转战于深山密林之中。白天,他们隐藏在茫茫林海里,晚上则趁着夜色转移或作战。 这一年的冬天格外寒冷,气温降到了零下四十度,积雪厚度超过一米。即便是在白天,寒风也像刀子一样刮在脸上。 东北抗联三军在总指挥李兆麟的带领下,始终保持着顽强的战斗意志。他们在松嫩平原和长白山脉之间的原始森林中来回转战,打一枪换一个地方。 这支队伍中不仅有男性战士,还有一些女性战士和随军家属。她们同样要面对极端恶劣的自然环境、严酷的战斗环境和物资短缺的困境。 朝鲜籍女战士金伯文就是其中之一。作为李兆麟的妻子,她不仅要承担战士的职责,还要照顾伤员,为部队缝补衣物。 东北的冬季异常漫长,积雪覆盖了整个大地。抗联战士们只能靠挖掘雪洞来遮风避寒,有时甚至连一顿热饭都很难吃上。 物资匮乏的情况下,战士们只能以树皮、野菜充饥,有时运气好才能打到些野味。这种艰苦的生活环境,对于怀孕的金伯文来说更是一种巨大的考验。 日军的"讨伐"队不断在林区活动,他们利用特务、汉奸收集情报,企图找到抗联队伍的踪迹。为了躲避敌人的搜捕,部队必须不断转移。 每一次转移都是对体力的严峻考验。战士们踩着厚厚的积雪,在零下四十度的严寒中行军,往往一整天下来都分不清东南西北。 在漫天飞雪中,战士们开始为金伯文准备临时产房。他们在积雪最厚的地方挖出一个雪窝,用松枝铺在底部防潮保暖。 几位女战士将仅有的几条毛毯铺在雪窝里,又在四周堆起厚厚的积雪,尽量阻挡刺骨的寒风。这个简陋的"产房",就是新生命即将降临的地方。 部队里唯一的卫生员曾经在医院实习过,但从未接生过孩子。其他几位有生育经验的女战士,则根据自己的经验,准备了干净的布条和热水。 在极寒天气下,保温是最大的难题。战士们用雪块在产房外围搭建了一圈围挡,用来阻挡寒风。 几个女战士轮流为金伯文捂热双手和双脚,避免她在分娩过程中失温。部队里仅存的一点糖和肉干,也都留给了这位即将临产的准妈妈。 就在金伯文刚开始阵痛时,前方哨兵传来了警报。日军的搜索部队正在向这个方向推进,距离不足五公里。 李兆麟立即派出一支小队在外围游击,吸引日军注意力。其余战士则加强警戒,随时准备转移。 产房里的情况越来越紧急,金伯文已经开始宫缩。女战士们用融化的雪水为她擦拭额头的汗水,帮她顺气。 在寒冷和紧张中,婴儿的头部终于露了出来。接生的女战士用提前准备好的干净布条包裹住婴儿,轻轻地将他拉出来。 外面的枪声越来越近,日军的"讨伐"队显然已经发现了这片区域的踪迹。新生儿的第一声啼哭,就伴随着远处的枪炮声。 情况危急,胎盘还未完全娩出,部队就不得不开始转移。李兆麟和几名战士用毛毯做了一个简易担架,将金伯文抬起。 女战士们迅速收拾了产房里的物品,用厚厚的棉布包裹住刚出生的婴儿。在零下四十度的严寒中,保护新生儿的体温至关重要。 部队开始了紧急转移,战士们踩着厚厚的积雪,在林间快速穿行。金伯文的胎盘还挂在腿上,但已经没有时间处理。 一路上,抱着婴儿的女战士们轮流用自己的体温温暖这个新生命。她们用身上仅有的棉衣将婴儿裹得严严实实。 在东北抗联的队伍中,像金伯文这样的女性战士并不在少数。她们不仅要承担战士的职责,还要面对母亲的责任。 生下孩子后的金伯文很快就重返战斗岗位,她将孩子背在身后,继续随队转战。在极其艰苦的条件下,她必须同时扮演好战士和母亲的双重角色。 部队里的生存条件极其恶劣,连最基本的食物都无法保证。战士们只能靠采集野菜、挖掘树根来维持生命。 为了给孩子提供营养,女战士们会将仅有的一点粮食让给产妇。她们在野外寻找可食用的植物,试图为母子俩补充营养。 随着日军围剿的不断加强,部队的处境变得更加艰难。白天不能生火,晚上不能发出声响,连最基本的安全都难以保证。 婴儿的啼哭声在寂静的山林中特别明显,这给部队带来了巨大的安全隐患。日军的耳目遍布山林,任何细小的声响都可能暴露队伍的位置。 李兆麟作为军事指挥官,面临着一个艰难的选择。每一次婴儿的啼哭,都可能给整个部队带来致命的危险。 东北抗联的女战士们不仅要面对敌人的子弹,还要与恶劣的自然环境抗争。她们的故事反映了那个特殊年代里,中国女性的顽强与勇敢。 在革命战争时期,无数像金伯文这样的女性,为了民族的解放事业付出了巨大牺牲。她们的选择,体现了革命战士对理想信念的执着。 历史记录下了这些普通而伟大的女性形象。她们在战争年代里,以自己的方式诠释了什么是责任,什么是担当。