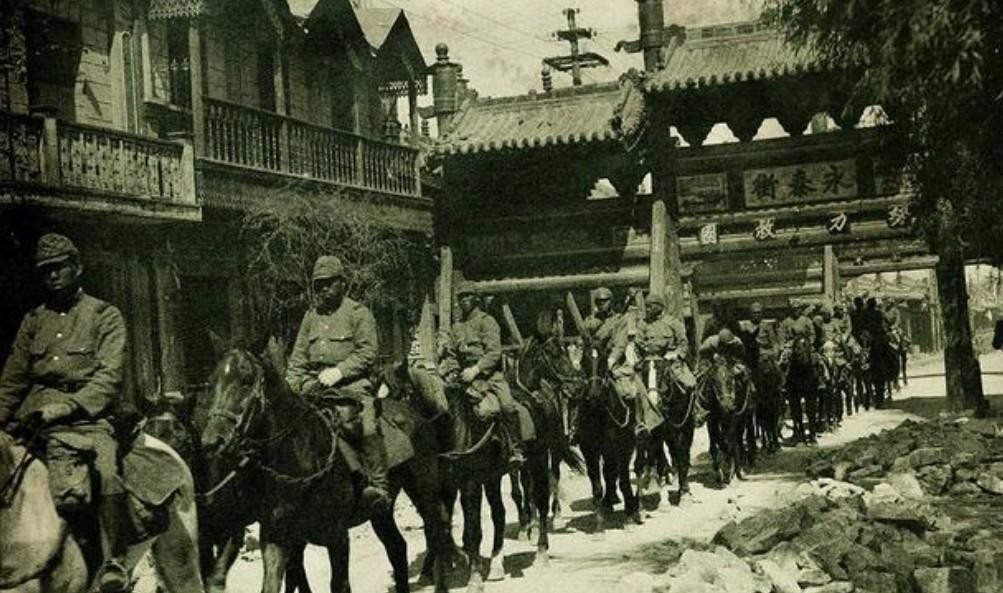

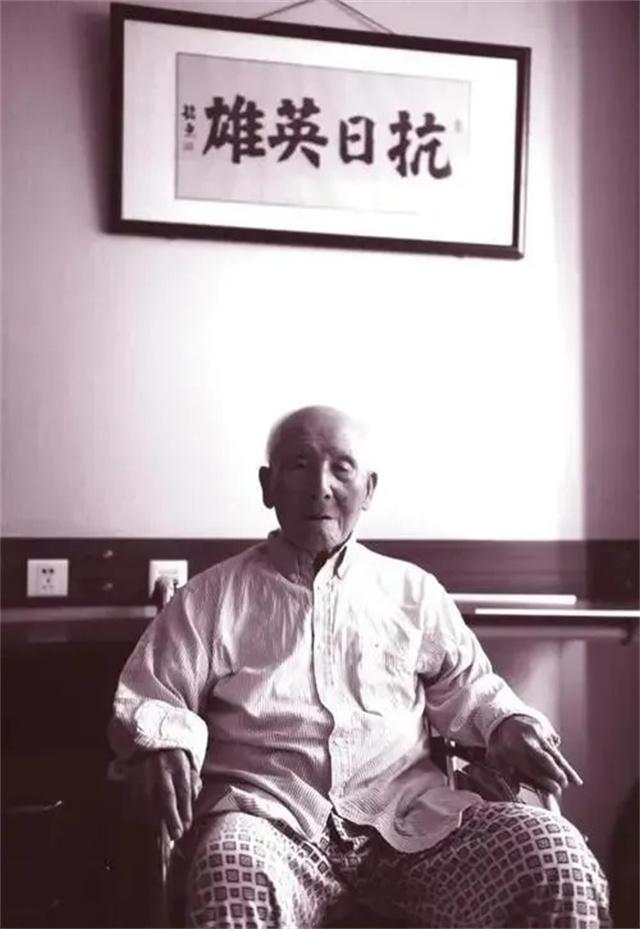

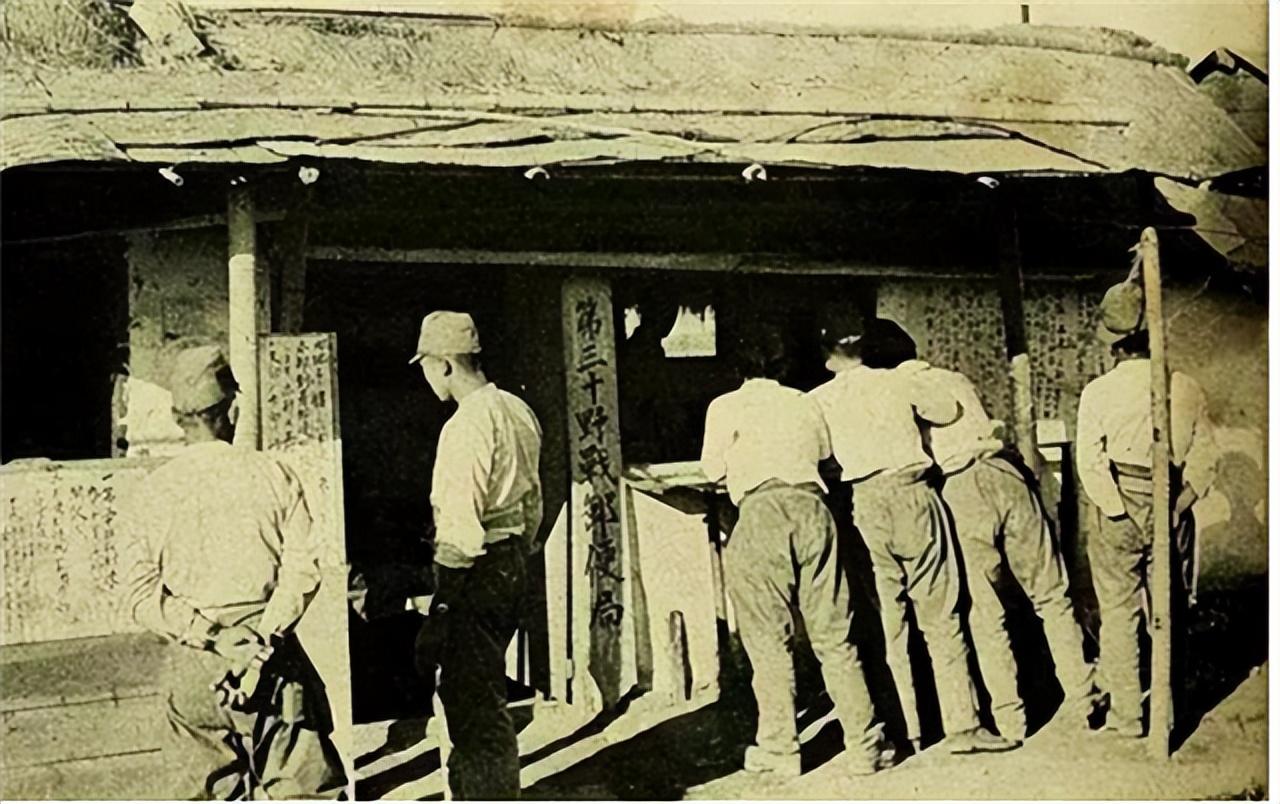

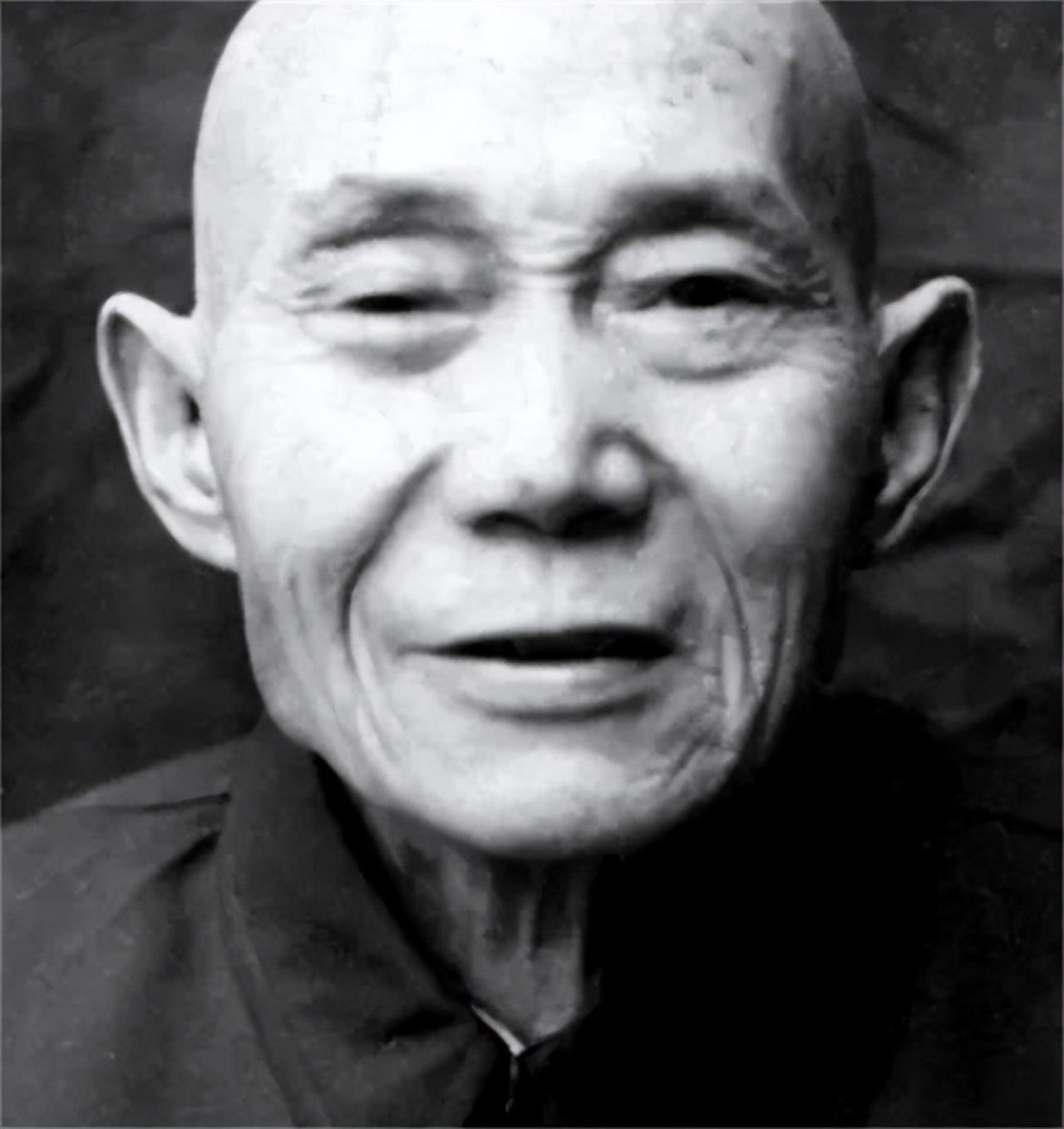

1944年,邓玉芬和小儿子在山洞中躲避日军搜捕,不料,小儿子哭闹吵着要回家时,小鬼子正在外面,然而,没想到,在这样危急的情况下,她选择用棉絮塞进儿子嘴里。 1944年的春天,日本侵略军在华北地区展开了一场惨无人道的"清剿"行动。在这片被日军占领的区域内,他们将当地百姓聚集的地方称为"无人区",并对这些区域实施了长达数月的疯狂扫荡。 日军所到之处,烧杀掠夺,无恶不作。他们不仅抢走了百姓们赖以生存的粮食和衣物,还将许多房屋付之一炬,甚至对手无寸铁的老人、妇女和儿童也不放过。 在密云县的一个小山村里,邓玉芬一家和其他村民一样,过着朝不保夕的生活。日军的铁蹄踏破了这片曾经宁静祥和的土地,迫使当地百姓不得不离开自己世代生活的家园,逃入深山老林中寻求生存。 一天清晨,日军突然包围了村庄,村民们在慌乱中四散奔逃。在这场突如其来的逃亡中,邓玉芬的六儿子在混乱中与家人走散。 带着年仅七岁的小儿子,邓玉芬和其他村民一起,躲进了深山中的一个隐蔽山洞。这个山洞位置偏僻,四周杂草丛生,再加上洞口被茂密的树木遮挡,成为了村民们暂时的避难所。 山洞里的日子异常艰难,没有充足的食物和饮水。村民们只能靠着随身携带的一点干粮度日,很快就消耗殆尽。 寒冷和饥饿的煎熬中,邓玉芬和其他村民在这个山洞里已经藏匿了整整七天。山洞的环境十分恶劣,潮湿阴冷的空气渗透着每个人的骨髓。 躲藏在山洞中的第七天,邓玉芬的七岁小儿子突然发起高烧。长期的饥饿和寒冷已经让这个年幼的孩子失去了抵抗力。 孩子的身体在发烧中不停颤抖,他开始啼哭着要回家。山洞里的其他村民面面相觑,谁都知道在这个时候发出声响意味着什么。 就在这时,日军搜山的脚步声和说话声逐渐接近山洞。透过山洞口的缝隙,能清楚地看到日军士兵的身影在附近活动。 孩子的哭声在山洞中回荡,随时可能被外面的日军听到。其他躲藏的村民中有老人、妇女和儿童,一旦暴露行踪,后果不堪设想。 在这千钧一发之际,邓玉芬从身上破旧的棉袄中扯出一团棉絮。她迅速将这团棉絮塞进了孩子的嘴里,试图阻止哭声传出。 日军的脚步声越来越近,他们正在检查每一个可疑的角落。邓玉芬紧紧地抱住孩子,用手按住他的嘴,确保不会发出任何声响。 山洞内的空气仿佛凝固了,所有人都屏住呼吸。日军士兵的交谈声和枪械碰撞的声音就在洞口外不远处。 这短短的十几分钟,对于山洞中的每个人来说都是煎熬的永恒。日军的脚步声终于渐渐远去,但威胁并未完全解除。 等到确认日军已经走远,邓玉芬立即从孩子嘴里取出了棉絮。然而,长时间的窒息加上原本的饥饿和高烧,已经夺走了这个年幼生命。 孩子的脸已经变成了深紫色,身体完全失去了温度。其他村民看着这一幕,都陷入了沉默。 失去小儿子后的邓玉芬并没有在悲痛中沉沦,而是将全部精力投入到抗日支援工作中。她开始参与军需物资的生产,为八路军战士缝制军鞋和军装。 在战争最艰难的时期,邓玉芬主动承担起照料八路军伤员的重任。她将自己的房屋腾出来作为临时医疗点,日夜照顾受伤的战士。 从1942年到1944年短短两年间,邓玉芬先后失去了包括丈夫在内的六位至亲。但这些巨大的个人损失并没有动摇她支援抗战的决心。 1945年9月2日,日本投降书上的签字,标志着中国人民终于迎来了抗日战争的胜利。但和平的曙光并未持续太久。 1946年6月,国民党发动内战,战火再次燃起。邓玉芬的六儿子永恩在这个时候参加了地方支队,投身解放战争。 1947年8月,永恩在密云县河北庄战斗中表现英勇,立下战功受到嘉奖。这给了这位饱经沧桑的母亲一丝慰藉。 然而残酷的战争并未放过这个已经失去太多的家庭。1948年,在攻打黄坨子据点的战斗中,永恩壮烈牺牲。 至此,邓玉芬在抗日战争和解放战争中,一共失去了丈夫和儿子共七位亲人。这种巨大的牺牲在当地传为佳话。 当地民众为了纪念邓玉芬的贡献和牺牲,称她为"当代佘太君"。这个称号不仅是对她个人的褒奖,更是对千千万万个在战争中失去亲人的中国母亲的致敬。 邓玉芬的故事,是那个战火纷飞年代的一个缩影。无数普通的中国人民,用自己的生命和鲜血,铸就了民族解放的伟大胜利。 这段历史告诉后人,和平来之不易。它是无数革命先烈和普通百姓用生命和鲜血换来的。 在那个年代,像邓玉芬这样的母亲,为了民族的解放事业,献出了自己最珍贵的亲人。她们的故事永远镌刻在中国的抗战史上。 这种牺牲和奉献精神,不仅是对当时中国人民不屈不挠战斗精神的真实写照,也是后人永远需要铭记的历史教训。