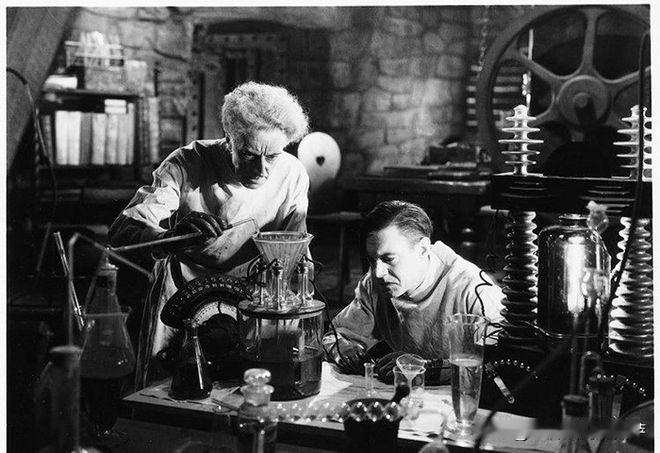

1950年,美国一科学家把老鼠丢进水桶里,15分钟后待其快要淹死时,救活又重新丢回去,没想到老鼠这次坚持了60个小时,揭开了希望的含义。 1950年,美国心理学界正处于一个蓬勃发展的黄金时期。在这样的时代背景下,水下生存实验逐渐成为了研究心理韧性的重要手段之一。 水下生存实验之所以成为研究的首选,是因为它具有明确的时间界限和可控的环境条件。在水环境中,实验对象面临的压力是直接的、持续的,这为研究者提供了理想的观察窗口。与其他类型的生存实验相比,水下实验更容易控制变量,也更容易准确记录数据。 在当时的实验室条件下,选择老鼠作为实验对象是最为合适的。老鼠不仅具有与人类相似的神经系统,而且它们的生理反应也较为稳定,这使得实验结果具有较强的参考价值。更重要的是,老鼠的学习能力和记忆能力都相当出色,这为研究心理预期的形成提供了良好的基础。 当时,很多科学家都认为生存能力主要取决于生理因素。但这项实验的设计者们提出了一个大胆的假设:心理预期可能会对生存能力产生决定性的影响。正是这个假设,推动着他们设计了这个看似简单却充满智慧的实验方案。 实验开始时,研究团队精心挑选了两组健康的实验鼠,确保它们的年龄、体重和身体素质基本一致。这些实验鼠被分为对照组和实验组,每组的实验环境都是完全相同的水桶,水温和水深也都严格控制在统一标准。 对照组的实验过程非常简单,就是将老鼠放入水中,观察它们在不进行任何干预的情况下能够坚持多长时间。实验数据显示,这组老鼠平均能够在水中坚持15分钟左右,之后就会因为体力耗尽而不得不进行救援。 实验组的设计则更加独特,研究人员在老鼠即将耗尽体力的时候及时进行了救援。这个救援的时间点选在了15分钟,也就是对照组所能坚持的极限时间。救援后的老鼠得到了充分的休息和恢复,确保它们的身体状态恢复到实验前的水平。 让研究人员感到惊讶的是,当这些曾经获救的老鼠再次被放入水中时,它们表现出了惊人的生存能力。数据记录显示,这些老鼠在第二次实验中平均能够坚持60个小时,这个时间是第一次实验的240倍。 为了确保数据的可靠性,研究团队对实验进行了多次重复。每一次的结果都显示出类似的巨大差异,这证明这种现象并非偶然,而是有着某种规律可循。研究人员仔细记录了实验鼠在水中的各种行为表现,包括游动方式、休息频率等细节。 数据分析显示,第二次实验中的老鼠表现出了明显不同的行为模式。它们会适时地改变游动姿势,懂得在适当的时候通过漂浮来保存体力。这种策略的形成,很可能与它们第一次获救的经历有关。 实验组的老鼠在第二次实验中展现出的惊人耐力,完全突破了研究人员的预期。这种巨大的差异不能仅仅用生理因素来解释,因为它们的身体素质并没有发生任何改变。唯一的变量就是它们经历过一次获救的过程。 研究人员通过详细的数据对比发现,实验组老鼠的行为变化主要体现在两个方面:一是它们表现得更加镇定,二是它们的体力分配更加合理。这种变化说明,第一次获救的经历确实在它们身上留下了深刻的印记,这种印记转化为了某种特殊的生存动力。 统计数据进一步显示,实验组老鼠的生存时间虽然有个体差异,但都显著超过了对照组。这种普遍性的提升说明,这个实验揭示的可能是一个具有普遍意义的生命现象。它暗示着,在面临生存挑战时,曾经的获救经历可能会激发出超乎想象的潜能。 当一个生命体相信自己有可能度过难关时,它就会激发出更强大的求生意志。这种现象在心理学上被称为"创伤后成长",它说明了一个重要事实:困境本身可能成为提升生命潜能的催化剂。 实验结果对心理治疗领域产生了深远的影响。治疗师们开始重视帮助患者建立希望感,因为他们发现,当患者对康复抱有希望时,治疗的效果会明显提升。 实验的意义延伸到了教育领域。教育工作者发现,让学生体验到成功的经历,对提升他们的学习动力有着重要作用。这种成功经历就像实验中老鼠的获救经历一样,能够激发出更强大的潜能。