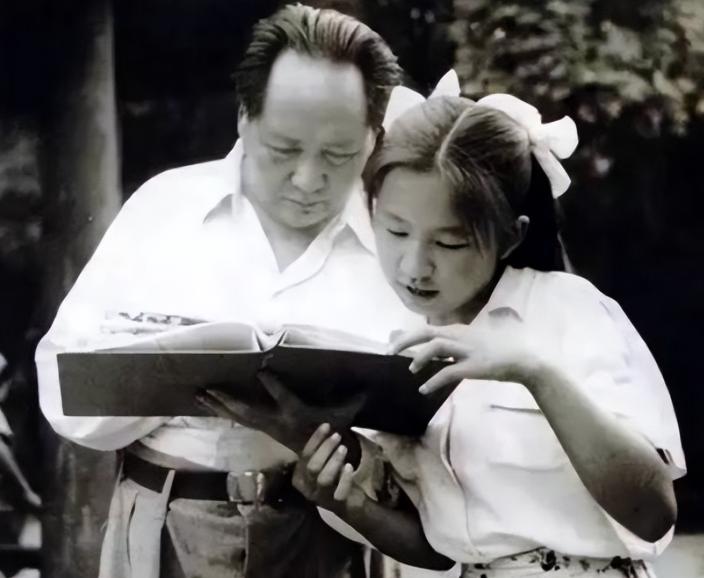

毛主席临死前,艰难地用手指圈了个“圆”,众人不解其意,多年后,他女儿李敏才知道了毛主席的心意。 1976年,毛主席的健康状况恶化。 尽管身体虚弱,毛泽东依然坚持在病床上处理文件和阅读。 那时,毛主席的女儿李敏赶去看望生病的父亲。 李敏小时候由于与父亲长期分离,她对毛主席的印象并不深刻。 李敏走进房间时,毛主席正在病榻上躺着。 看到多年未见的女儿,毛主席艰难地张开眼睛,发出了微弱的声音。 亲切的问候让李敏泪如雨下。 毛主席给予她的这个昵称“娇娇”,源自她出生时,邓颖超看到她瘦弱的样子时曾戏称她为“小姣姣”。 毛主席没有完全失去思维的敏锐。 在9月7日和8日的两天时间里,毛主席在不断的输液和心电监护下,依然坚持着处理文件和书籍。 据医疗组记录,他在这两天里,抽空翻阅了多份文件,尽管每次看书时间都很短,最长的一次也不过30分钟。 然而,当毛主席用微弱的声音和手势试图与她交流时,李敏不清楚他想表达的内容。 此时,毛主席轻轻闭上了眼睛。 李敏见状,只得轻声退出。 李敏离开病房后,过了几天,得到消息让她再次去见父亲。 她匆忙赶到中南海时,毛主席在她到达之前去世。 她失声痛哭。 李敏早年并未与父亲生活在一起。 她的母亲贺子珍在李敏很小的时候便与毛主席分离,李敏被留在了延安,直到4岁时才随母亲一起前往苏联团聚。 在苏联,李敏度过了一段相对幸福的童年,然而随着贺子珍的精神状态不稳定。 1949年,李敏终于回到了毛主席的身边。 她会说俄语,常以此自豪地向他人介绍她。 随着反动分子的加入,李敏与他们的关系逐渐紧张。 他们对李敏的评价从最初的“文静”到后来的“倔强”。 1959年,她与中学同学孔令华结婚,并育有一子。 尽管毛主席喜爱这个外孙,经常抱着他玩耍,但反动分子并不喜欢李敏的家庭生活,导致李敏最终决定搬离中南海。 此时,李敏进出中南海的权限受到了严格限制。 她与父亲的会面变得更加困难。 在毛主席的晚年,李敏一共与父亲见过三次面。 最具意义的无疑是李敏在毛主席去世前的最后一次见面。 那时,毛主席病重,李敏因急切想见父亲而赶到中南海。 然而,反动分子却冷冷地表示,主席虽然病情略有好转,但不允许李敏长时间停留。 另一方面,贺子珍和毛泽东的感情也较为坎坷。 1932年,毛泽东在中央苏区遭遇了来自党内的一次政治打压。 贺子珍带着他远离政治风暴,前往东华山养病。 随后的长征中,贺子珍也未曾缺席。 她不仅为照顾伤员而辛勤付出,还在一次爆炸中受伤,身上遗留几块未取的弹片。 贺子珍经历了无数苦难,她十次怀胎,其中六次分娩,最终存活了四个孩子。 但由于战争的艰辛,李敏始终伴随她左右。 此外,毛泽东曾多次指责她在政治上的落后。 贺子珍自16岁投身革命,17岁开始担任领导职务,18岁便带枪上战场。 在一次敌人袭击中,她毫不犹豫地骑马突围并成功带回情报,令毛泽东为之震惊。 可是,这样的贺子珍却因政治理念上的分歧,渐渐与毛泽东产生了隔阂,尤其是在延安时期。 1959年,贺子珍与毛泽东再度相见,已是时隔22年。 在庐山的重逢中,两人彼此泪流满面。 贺子珍未曾言语,只有眼泪作为回应,而毛泽东则含泪道出心中的悔恼。 贺子珍从未后悔自己的选择。离开延安后的她,前往苏联治疗身体。 当她离开毛泽东时,留下了一封诀别信,信中透露了她对未来的期许。 贺子珍晚年时,常在回忆中提到与毛泽东的点点滴滴。 她曾在多次采访中表示,自己从未怨恨毛泽东,更多的是对年轻时不懂事的懊悔。 她回忆起与毛泽东的争吵时,曾感到他变得陌生。 贺子珍也曾告诉身边的人,自己并不比那些外国的洋学生差,她也曾有过令人敬佩的革命经历,只是文化程度较低。 毛泽东去世时,贺子珍已过世多年。 但在毛泽东生命最后的时刻,他给女儿李敏比划的“圆圈”手势,似乎在无声地叮嘱她照顾好母亲。 参考文献:[1]胡新民.关于毛泽东著作和毛泽东思想的若干史实[J].党史博采(上),2024(4):34-38

用户10xxx90

严重逻辑混乱。