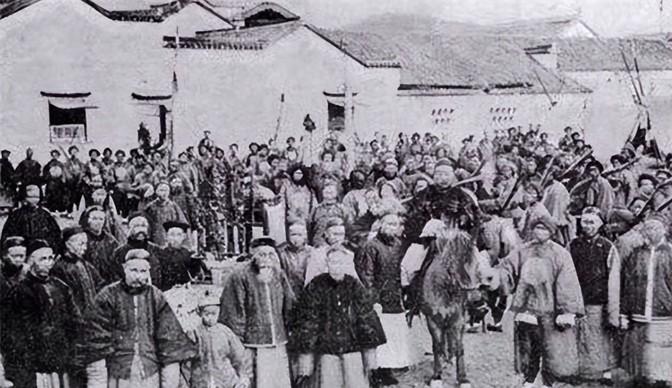

道光年间,库兵们每天光着身子进出国库,仍有900万两银子不翼而飞,道光震怒,却反而重用有失察之罪的骆秉章。 道光二十年,突如其来的一场水灾让江苏多地陷入困境。为了救助灾民,道光帝下令从国库调拨八百万两白银赈灾,这个决定揭开了一个惊天大案的序幕。 户部奏报显示,国库存银仅剩两百万两,这个数字让道光帝感到不可思议。按照户部的记录,国库应当存有一千一百万两白银,短短数年间竟然不知不觉少了九百万两。 道光帝立即下令严查此事,户部尚书恩桂成为第一个被革职查办的官员。作为一品大员的户部尚书,相当于今天的财政部部长,掌管整个清朝的财政大权。 恩桂被传召进宫后,对于这九百万两白银的去向支支吾吾,说不出一个所以然。道光帝命令慎行司展开全面调查,要求将案件查个水落石出。 这起案件很快在京城掀起轩然大波。户部作为朝廷重地,每日进出都有重兵把守,任何人出入都要经过严格的搜查,如此巨额的白银是如何消失的,成为众人议论的焦点。 慎行司的调查发现了一个令人难以置信的事实:这九百万两白银竟然是由看守银库的库丁们一点一点偷走的。在这个发现之后,道光帝立即下令将所有库丁收押审讯。 白银的丢失并非一朝一夕,而是在长达数年的时间里逐渐累积。如果不是这次江苏水灾需要调用巨额资金,这个问题可能会继续被掩盖下去。 这起案件让道光帝看到了朝廷吏治的腐败。原本应该守卫国库的人变成了盗窃者,原本负责监督的官员沦为帮凶,这种状况令人触目惊心。 清朝国库发生的这起盗窃案,最令人震惊的莫过于库丁们使用的偷盗手法。这种被称为"旱道纳银"的技艺,源自清代镖局运送贵重物品时的秘传绝技。 这门技艺最早出现在乾隆年间,由镖师们为了保护贵重物品而发明。当时的镖局在运送贵重物品时,往往会以普通货物作掩护,而真正的珍贵物件则由经过特殊训练的镖师用这种方式携带。 "旱道纳银"的训练必须从小开始,需要经过多年的循序渐进。这种训练方法首先从体积较小的物品开始,随着年龄增长逐步增加训练强度。 这项技艺后来被库丁们学去,他们将其用于从国库中盗取白银。经过长期训练的库丁,每次能够带出相当可观的数量。 库丁们的这种行为并非个别现象,而是形成了一个完整的体系。老库丁会专门挑选合适的年轻人进行培训,确保这项技艺代代相传。 每个库丁的能力有所不同,有经验的老库丁往往能够携带更多的白银。这种差异也导致了他们在分赃时有着严格的等级制度。 这种盗窃行为能够持续近百年而不被发现,与朝廷官员的纵容密不可分。负责稽查的御史们收受贿赂,对库丁们的行为睁一只眼闭一只眼。 库丁们会定期向御史们上供,以换取他们在查库时的通融。这种利益输送形成了一个庞大的地下网络,涉及多个层级的官员。 从乾隆年间到道光年间,这种盗窃方式一直在延续。当时的国库充盈,库丁们这种一点一点的盗取并不容易被察觉。 这种系统性的盗窃行为,不仅反映出清朝财政管理制度的漏洞,更暴露出整个官场的腐败问题。御史们本应该是朝廷的耳目,却沦为了贪腐的帮凶。 参与其中的人员越来越多。从最基层的库丁到高级官员,形成了一个牵一发而动全身的利益共同体。 道光帝在得知案情的全部真相后,面临一个严峻的抉择。这起案件不仅涉及基层库丁,更牵连到多位朝廷重臣。 慎行司的调查显示,案件涉案人员超过百人,包括历任户部官员和御史。这些人中有不少是先帝倚重的大臣,一旦深究下去将会动摇整个朝廷根基。 道光帝最终决定采取折中的处理方式。命令所有涉案人员必须交出贪污所得,对基层库丁则处以极刑。 在处理完库丁的问题后,道光帝还面临着户部改革的重任。此时,他选择任命骆秉章接替恩桂的职务,主持户部工作。 骆秉章虽然在这起案件中也难辞其咎,但他在之前的任职期间展现出了不俗的能力。道光帝的这个任命决定显示出他的务实态度。 骆秉章上任后,立即着手整顿户部各项制度。他首先改革了库丁管理制度,加强了对库丁的身份审查和日常监管。 同时,骆秉章还建立了更为严格的查库制度。定期查库不再是走过场,而是要求详细记录每一笔进出账目。 这场改革还延伸到了御史制度。御史们的查库工作被纳入严格的监督体系,防止再次出现徇私舞弊的情况。 这起案件的处理虽然没有追究到最高层,但还是在清朝官场引起了巨大震动。很多官员开始重视自己分内的监管职责,不敢再像从前那样疏于职守。 户部的整顿工作持续了相当长的时间。骆秉章在任期间,逐步完善了各项规章制度,使户部的管理更加规范化。 这次整顿不仅影响了户部,也对其他部门产生了连锁反应。各部门都开始加强内部管理,完善监督机制。 然而,这次改革并未能从根本上解决清朝官场的腐败问题。在之后的历史中,类似的贪腐案件仍时有发生。