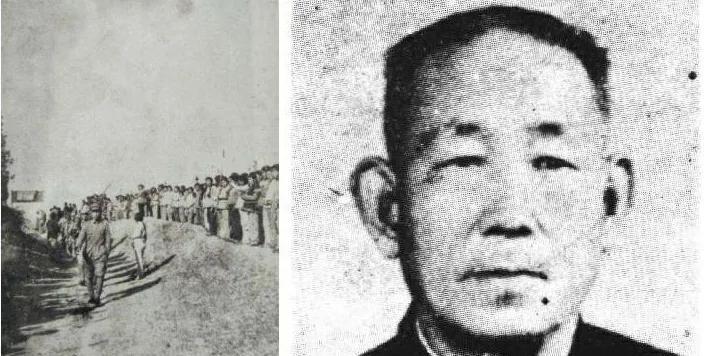

1911年,潮汕知府陈兆棠,走上绞刑台,从镜头中我们可以看到,他被五花大绑地悬挂在房檐下,嘴里塞满干粪,虽然他看起来可怜,却没有一个人对他表示丝毫的同情。 陈兆棠作为一个出身于书香门第的读书人,他的父亲是当时有名的大官,家境优渥。 在这样的家庭环境中,陈兆棠从小就受到了系统的儒家教育,精通诗词歌赋。他的才华在当时可以说是出类拔萃,遍访名士切磋学问,展现出非凡的学识。 然而,清朝末年的官场已经腐败不堪,单凭真才实学很难在仕途上有所作为。科举考试名额有限,即便考中也未必能得到理想的官职。 面对这样的现实,陈兆棠选择了一条更为务实的道路——买官。这在当时并不罕见,许多读书人都会通过各种关系和财力获取官职。 他第一次买到的是兴文县县令的职位。但命运弄人,就在他准备赴任时,母亲去世。按照礼法,他必须回乡守孝三年。 三年守孝期满后,陈兆棠再次花重金买官,准备到盐局任职。不料天意弄人,这时他的父亲又去世了,他不得不再次放弃官职回乡守孝。 这两次守孝经历,消耗了陈兆棠大量的时间和金钱。对于一个渴望建功立业的人来说,这无疑是一种巨大的打击。 在这期间,他的性格开始发生微妙的变化。从最初的理想主义逐渐转向现实主义,开始追求实际利益。 当第二次守孝期满后,陈兆棠毫不犹豫地再次重金买下云阳县令一职。这一次,他表现出了极强的执行力和决断力。 相比之前的犹豫不决,这时的陈兆棠已经完全明白了官场的游戏规则。他开始懂得利用权力来实现自己的目标。 这种转变并非偶然,而是当时社会环境的必然产物。 陈兆棠逐渐抛弃了年轻时的理想主义色彩,转而追求实际的政治利益。这种转变,为他日后的所作所为埋下了伏笔。 陈兆棠在云阳县任职期间,展现出了非凡的政务能力。他以高效的行政手段处理各类案件,使得县衙几乎没有积压的案件。 他还投入大量私人资金,在云阳县兴建书院,推动当地教育发展。这些举措为当地民众带来了实实在在的好处。 当时的历史记载显示,陈兆棠离任时,当地百姓夹道相送,场面感人至深。沿途五十多里,老百姓们都为他的离去而流泪。 然而,当陈兆棠调任大邑县县令后,他的执政风格发生了重大转变。当时的大邑县盗匪横行,严重影响了当地的治安。 面对这种情况,陈兆棠采取了极其严厉的手段。他下令只要抓到盗匪,不论罪行轻重,一律处死。 这种简单粗暴的方式确实收到了立竿见影的效果。很快,大邑县的盗匪就销声匿迹了。 由于剿匪有功,陈兆棠受到了上级的赏识。他被调往广东,继续负责剿匪的工作。 在广东期间,陈兆棠的行事作风变得更加极端。他不再关注是否真的抓到了真正的盗匪,只是一味追求政绩。 为了维持剿匪的成绩,他强迫地方官员和地主交出所谓的"匪徒"。如果他们拿不出人来,就要面临被当作包庇匪徒的处罚。 在这种高压政策下,地方官员和地主们不得不随意抓些贫苦农民或者有过小偷小摸行为的普通百姓来顶替。这些无辜的人最终都难逃一死。 陈兆棠的暴政引发了极大的民愤。他不再是那个在云阳县受百姓爱戴的好官,而是成了一个残暴的刽子手。 他的所作所为越发肆无忌惮。从最初的严厉执法,到后来的草菅人命,陈兆棠完全丧失了为官的底线。 在他的统治下,无数无辜百姓惨遭杀害。这种暴虐的统治方式,使得民众对他的恨意与日俱增。 广东地区的百姓开始暗地里称他为"陈屠夫"。这个绰号,正好反映出他在民间的形象。 1911年武昌起义爆发后,革命的浪潮迅速席卷全国。在这场剧变中,陈兆棠的统治走向了终结。 革命军进入广东后,许多曾经受过陈兆棠迫害的民众纷纷站出来控诉他的罪行。一时间,陈兆棠积累的民怨如火山般爆发。 当地民众自发组织了游行示威,举着"处决民贼陈兆棠以谢天下"的标语走上街头。这些标语充分反映出民众对他的深恶痛绝。 革命军很快就将陈兆棠逮捕。在押解途中,沿途的百姓纷纷赶来,想要亲眼看看这个曾经让他们闻风丧胆的"陈屠夫"。 审判过程中,众多受害者家属站出来作证。他们讲述了陈兆棠如何滥用职权,草菅人命的种种暴行。 有的是因为拿不出所谓的"匪徒"而被株连的地主家庭,有的是被冤枉成盗匪的贫苦农民的亲属。每一个故事都令人触目惊心。 经过公开审判,法庭最终判处陈兆棠死刑。这个判决得到了广大民众的一致赞同。 处决那天,大批民众自发聚集在刑场周围。他们要亲眼见证这个残暴官员的末路。 行刑时,陈兆棠被五花大绑,嘴里塞满干粪,悬挂在房檐下。 在行刑前的最后时刻,陈兆棠说出了他人生的最后一句话:"不死于君,不死于国,死于因果。" 行刑开始后,执行死刑的士兵连开十三枪,陈兆棠才最终断气。这个过程中,围观的民众没有一个人表示同情。

![90年代的三菱德利卡L300,可惜千禧年以后,给东南改废了[捂脸哭]](http://image.uczzd.cn/6717369560931428732.jpg?id=0)

![据说这是网红楼?[doge]](http://image.uczzd.cn/2995194496099983892.jpg?id=0)

用户17xxx77

其实他是个不错的官