1976年8月5日清晨,中南海的空气格外沉闷,院墙上的爬山虎滴着露珠,一切看似安静,值班电话却突然震响。守在话筒旁的秘书只说了两个字:“急电。”声音压得极低,却透着几分发颤。

电报来自西山指挥部,收件人徐向前元帅。密级:绝密。发报人只有一个代号——“甲”。在当时的军内,这个代号已经无需再做注释。电文并不长,只有九个字:“全军进入一级戒备状态。”末尾署上毛主席的电码签章。

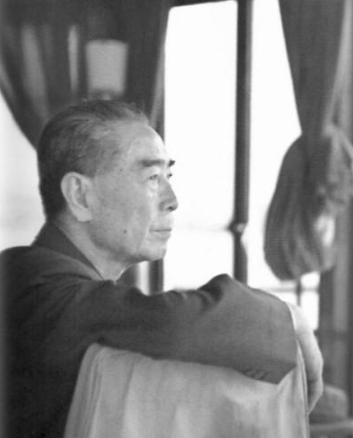

徐向前看完后,沉默许久。他把电报折好放进贴身口袋,对身边参谋嘱咐一句:“立即照办。”然后抬头望向窗外的夜色,眼眶微红,却没有再多说话。很多年后,参谋回忆,那晚元帅只是轻轻叹了口气,“主席还在惦记着大家。”

为什么在生命垂危的时刻,毛主席要发出这样一道指令?要明白这一点,得把时间线拉回到那动荡不堪的七月末。

7月28日凌晨3点42分,唐山。大地撕裂的吼声几乎淹没一切,23秒后,一座百万人的工业城市被夷为平地。地震波沿渤海湾一路北上,北京城内的古树也剧烈摇晃。毛主席正住在游泳池旁的氧气病房,玻璃门“哗啦啦”直响,值班医生忍不住冲进去用棉被罩住他的病榻。余震不停,护士的心跳得像擂鼓,偏偏主席睁开眼,只说一句:“不要慌,情况如何?”

可惜唐山的通信全部中断,外界仍是一片空白。直到29日夜,才有第一批骑摩托车的侦察兵连夜赶回北京,带来粗略数字:死亡数以万计,工矿全面停摆。汇报一递上去,华国锋当即写成简报。30日晨,简报放在张玉凤手里,一路小跑送进病房。毛主席执意自己阅读,眼睛贴近放大镜,一行一行往下移。看了一半,他的手先抖,后背抵着枕头,眼泪却止不住往外涌。他连说两遍:“要救人,要安置。”

那是主席最后一次亲自审阅灾情文件。31日起,他的心衰与肺部感染交替发作,神智开始模糊。8月1日清晨,主治医生会诊完毕,只能用“随时可能”四个字向中央警卫汇报。当天夜里,周围人明显感觉到主席思维已有停顿,可当华国锋试探着询问军队动员时,老人却突然清醒。一句“部队准备得如何”说得铿锵,仿佛又回到那段枪林弹雨的岁月。

与唐山相比,全国局势更让他担心。短短半年,周总理、朱德总司令相继逝世,外加地震带来的深重创伤,社会情绪低落到极点。毛主席明白,一旦出现新的骚动,再加上敌对势力渗透,很难保证局面不出纰漏。于是,才有了那封九字电报——全军戒备,任何不稳定因素都要被扼杀在萌芽。

徐向前对此心领神会。7月下旬起,他已临时主持总参谋部日常工作。电报送到后,总参作战值班室灯火通明,陆海空各大军区、北京卫戍区、公安警卫部队的“一级戒备”令几乎同时下达。作战科用红铅笔在作战图上画密密麻麻的箭头,铁路、民航进入军管,京津唐一线通信被优先调度给救灾部队。短短八小时,首都周边三十万现役官兵和民兵完成动员,天津港口的抢险器材与赈灾食品夜以继日地装船北运。

“把电台搬到院子里,保持通话!”这是徐向前的下一道命令。他明白,主帅病重,然而敌情不会等。稍有闪失,就可能把全国拖进更大混乱。军方于是启动了极端应急预案:各野战部队的首长不得离岗,指挥车油箱保持满载,战备物资清点三次,每日两报。史料显示,8月6日至8日间,多地确实捕捉到外线电台异常增多,沿海出现不明舰只试探。若无那道电报,决策链条启动或许要晚一拍。

同一时间,唐山的瓦砾堆里仍有生命在挣扎。解放军工兵没等大型机械进场,徒手翻瓦片,抬木梁。一位来自40集团军的上尉回忆:“我们只带了铁锹和水壶,手指全磨破,也得往下挖。”到8月2日,已有12万官兵和数万名医务人员涌入灾区,创造了当时国内动员速度之最。

8月3日上午,华国锋带着救灾总指挥部的最新方案,再次来到中南海202病房。医生原本不让过多交谈,华国锋却说:“主席,这里是最新的照片。”相册刚翻到第一张,毛主席的目光便定住了——唐山工人操场上竖起一排排绿色帐篷,临时食堂排起长队,孩子们端着白瓷碗吃稀饭。老人露出一丝满足,声音低而坚定:“要让他们吃饱穿暖。”

当天傍晚,电报机又响。徐向前汇报:一级戒备展开顺利,京津唐局势平稳,救灾部队抵达指定地域。毛主席听后轻轻点头,仿佛放下最后一块心事。随即,他的视线离开文件,转向窗外晚霞。没人知道他在想什么,只见他抬手,在空中轻描淡写地划了两下,好像把千钧重担交了出去。

9月9日零时10分,毛主席心脏骤停,抢救持续十多分钟,最终无效。12日,徐向前在天安门城楼上与其他领导人并肩而立,身披黑纱,神情肃穆。很少有人注意到,他胸前衣袋微微鼓起——那封九字电报仍被折得方方正正,随着心跳轻轻起伏。

从战略意义上看,这封电报并非单纯的军事命令,它更像一枚定心丸,在巨震与巨变交织的暗夜里,为共和国守住最后的安全底线。毛主席弥留之际最牵挂的,依旧是人民的生死与国家的安危。当生命的烛火只剩余温,他用九个字,再次点亮了即将到来的黎明。