标签: 新四军

保住寨子,我19岁黄花闺女当晚陪你睡!悍匪得知新四军合围,抛出疯狂赏格,结局如何?

参考史料:《东北解放战争史》《黄克诚传》《黑龙江文史资料·剿匪纪实》《杜尔伯特蒙古族自治县志》《新四军第三师战史》 1946年8月,黑龙江省杜尔伯特草原的黎明来得格外早。杏树岗上,一座用榆木、铁轨、马粪土夯筑而成的...

新四军缺参谋长,叶挺为何找主席要周士第,却不用铁军出身的粟裕

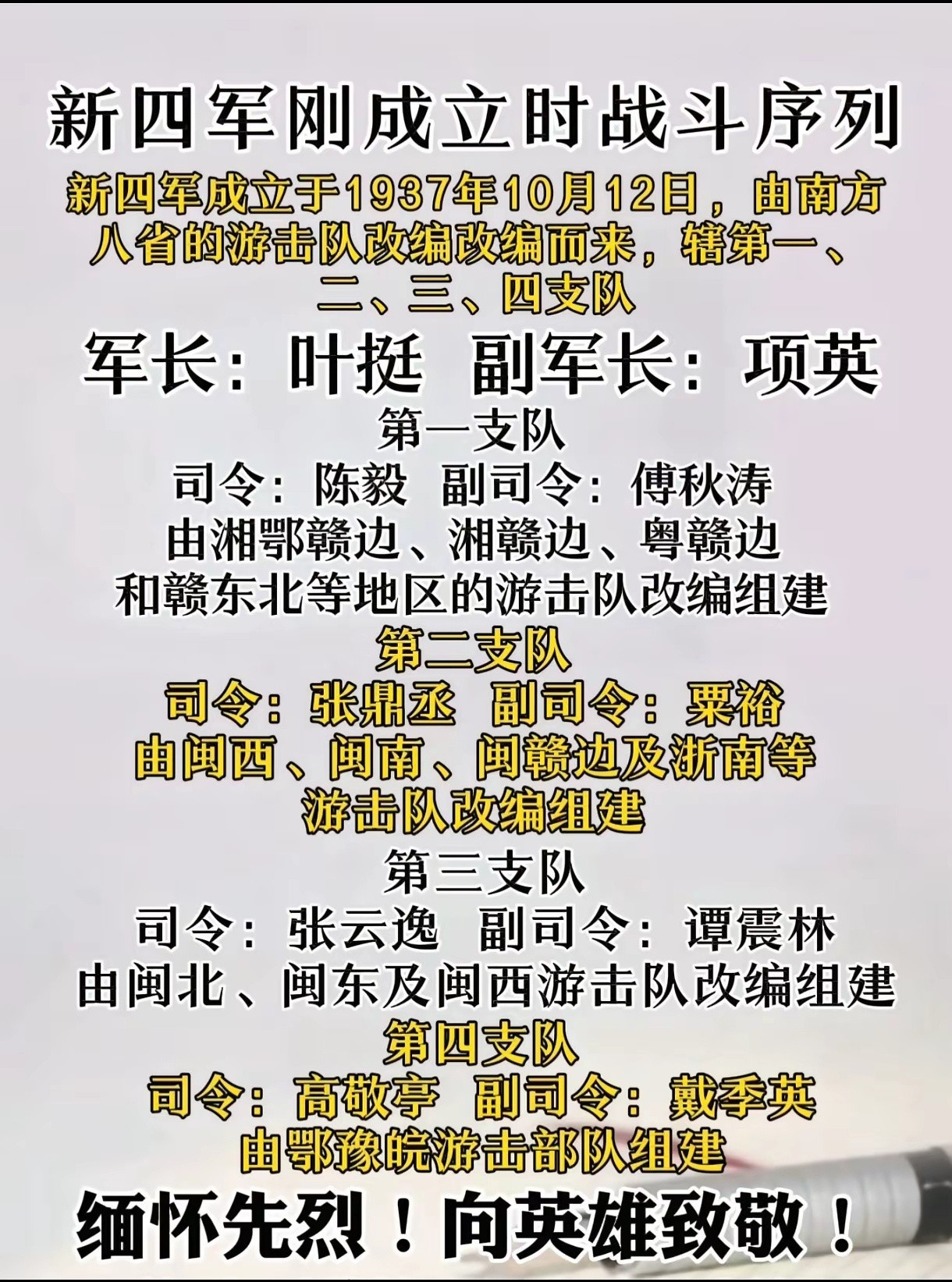

新四军组建之初,参谋长的人选一直悬而未定。对于谁来出任这一职务的问题,叶挺和延安方面曾几度深入探讨,候选名单多达六人,其中就包括周士第、陈赓、陈毅、刘英、张云逸、周子昆。前两人是叶挺主动找延安点名要的,后四人则...

1937年,日军轮流侮辱了郑明德的嫂子,还逼迫他举着蜡烛照明,睁大眼睛看着他们的

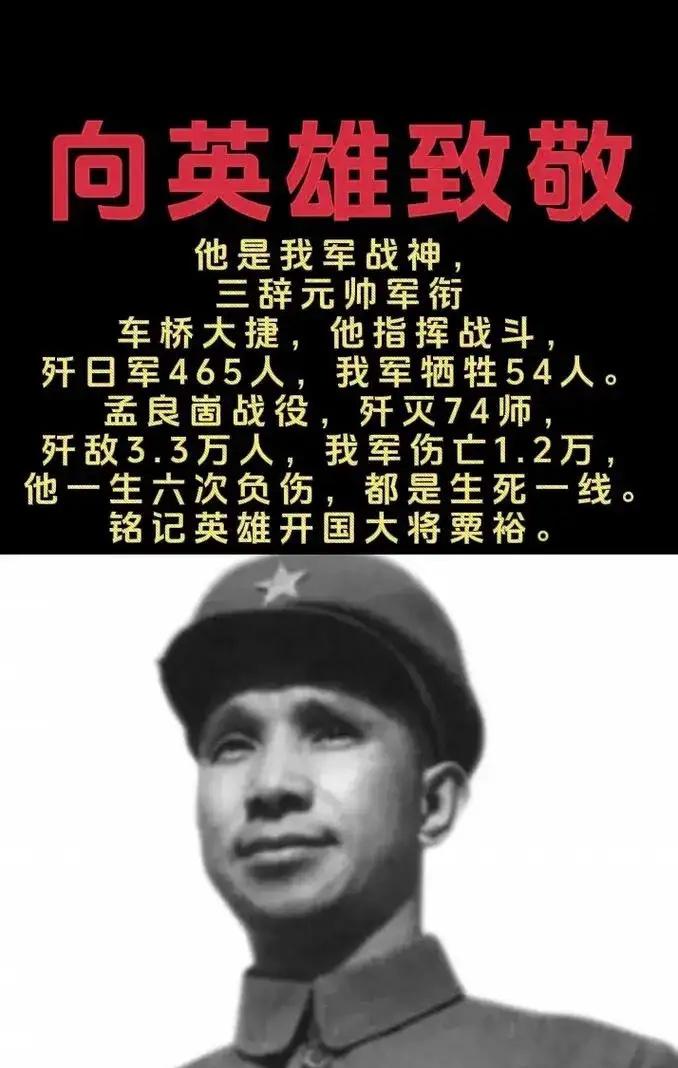

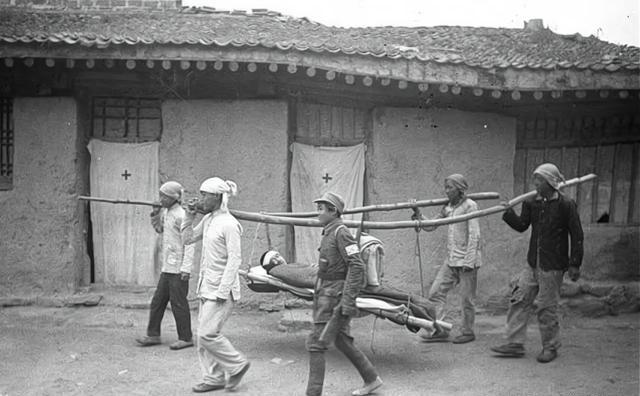

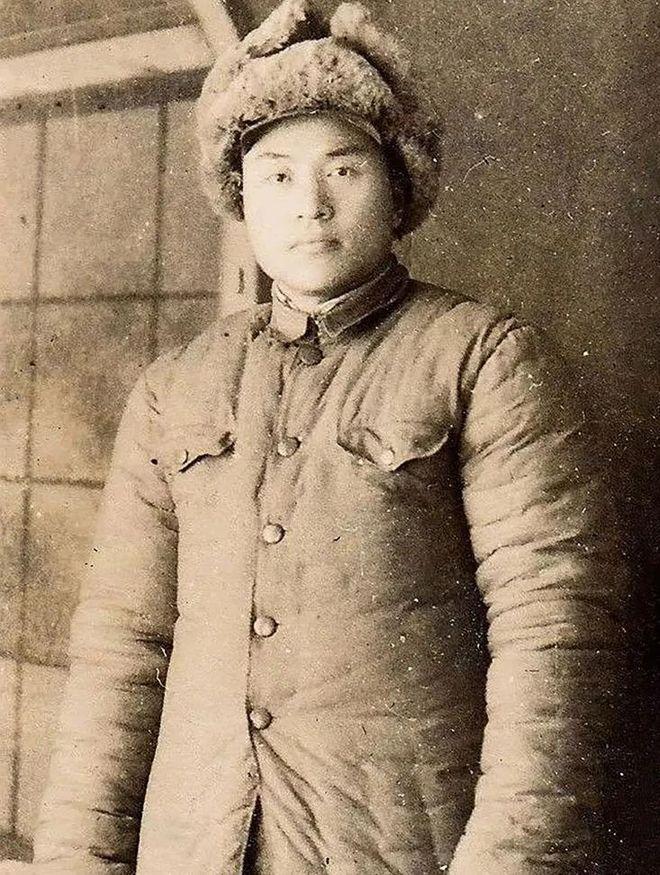

1937年,日军轮流侮辱了郑明德的嫂子,还逼迫他举着蜡烛照明,睁大眼睛看着他们的行径。郑明德想要和日军拼命,却见嫂子对他皱起了眉头,制止了他的行动那蜡烛的光,刺眼得像刀子!19岁的郑明德攥着烛台的手青筋暴起,指节泛白,火苗晃悠悠映着日军狰狞的狞笑,映着嫂子被泪水泡肿的眼睛,更映着他胸腔里快要炸开的怒火。他身高一米八,常年在地里劳作练出一身蛮力,此刻却被两个日军死死按住肩膀,刀尖抵着后腰——只要他敢动一下,这把沾满同胞鲜血的刺刀,就会瞬间刺穿他的身体。他想不通,平日里温柔贤淑的嫂子,此刻为何要阻止他?嫂子是邻村嫁过来的,待他比亲弟弟还亲,冬天给他缝棉衣,夏天给他留凉粥,就连他偷偷跑去河边摸鱼被爹娘责骂,也是嫂子护着他。可现在,她被日军折磨得不成人样,却还要对着自己皱眉,那眼神里没有懦弱,只有一种他看不懂的急切和坚定,像一把重锤敲在他心上。直到日军发泄完扬长而去,郑明德才疯了似的冲过去抱住嫂子。嫂子浑身是伤,衣服被撕得粉碎,嘴角淌着血,却用尽力气抓住他的手,声音微弱得像风中残烛:“明德……活下去……报仇……”说完这句话,她头一歪,永远闭上了眼睛。郑明德抱着嫂子冰冷的身体,终于懂了——嫂子不是怕他死,是怕他白白送死!她知道,就凭他一个人,冲上去也只是多一具尸体,只有活下去,才能为她报仇,为全村人报仇!那一天,郑明德的家乡安徽萧县被日军血洗。他亲眼看着爹娘被日军用枪打死在院子里,看着邻居家的孩子被扔进火里,看着曾经炊烟袅袅的村庄,变成了尸横遍野的人间地狱。日军走后,他在废墟里挖了个坑,把嫂子和爹娘埋在一起,没有墓碑,只有一块写着“亲人之墓”的木牌。他跪在坟前磕了三个响头,泪水混着泥土糊在脸上,心里只有一个念头:一定要让日军血债血偿!为了报仇,郑明德一路乞讨,找到了正在招募战士的新四军。参军那天,他没说自己的名字,只说“我要杀鬼子”。训练时,他比谁都拼命,别人练一个时辰刺杀,他练三个时辰,手上磨出厚厚的茧子,流血了就用布条一缠继续练;夜间行军,别人走不动了想休息,他咬着牙坚持,脑海里全是嫂子临死前的眼神,全是乡亲们惨死的模样。1938年台儿庄战役打响,郑明德所在的部队奉命阻击日军增援。战场上,他像一头猛虎,抱着机枪疯狂扫射,日军的子弹擦着他的耳边飞过,炮弹在他身边炸开,他却浑然不觉。有一次,他和三名战友被日军围困在一个小土坡上,弹药快打光了,日军嚎叫着冲上来,他抄起身边的刺刀,大喊着“为嫂子报仇”,冲进日军堆里疯狂厮杀。那场战斗,他杀了七个日军,自己也身中三枪,昏迷了三天三夜才醒过来。醒来后,指导员告诉他,他们成功阻击了日军,为台儿庄战役的胜利争取了时间。郑明德摸着身上的伤疤,突然想起了嫂子,如果她还活着,看到日军被打败,一定会很开心吧。从那以后,他更加勇猛,每次战斗都冲在最前面,先后参加了百团大战、孟良崮战役等无数次战斗,杀了几十个日军和伪军,成了部队里有名的“战斗英雄”。有人问他,为什么这么不怕死?他总是摸着胸口的伤疤,眼神坚定地说:“我不是不怕死,是我身后有太多要报仇的亲人。我活着,就是为了让那些死去的乡亲们瞑目,让日军知道,中国人不好惹,欺负我们的人,迟早要付出代价!”1945年抗战胜利的消息传来,郑明德正在山东作战。他跑到山上,对着家乡的方向大喊:“嫂子!爹娘!鬼子投降了!我报仇了!”喊完之后,他放声大哭,积压了八年的仇恨和悲痛,在这一刻彻底释放。他知道,嫂子的在天之灵,终于可以安息了。郑明德的故事,只是千千万万抗战军民的缩影。在那个山河破碎的年代,有太多像他这样的普通人,原本过着平静的生活,却被日军的铁蹄打破。他们失去了亲人,失去了家园,却没有屈服,而是拿起武器,用鲜血和生命捍卫祖国的尊严。他们的仇恨,是侵略者强加给他们的;他们的勇敢,是对家国大义的坚守。各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。