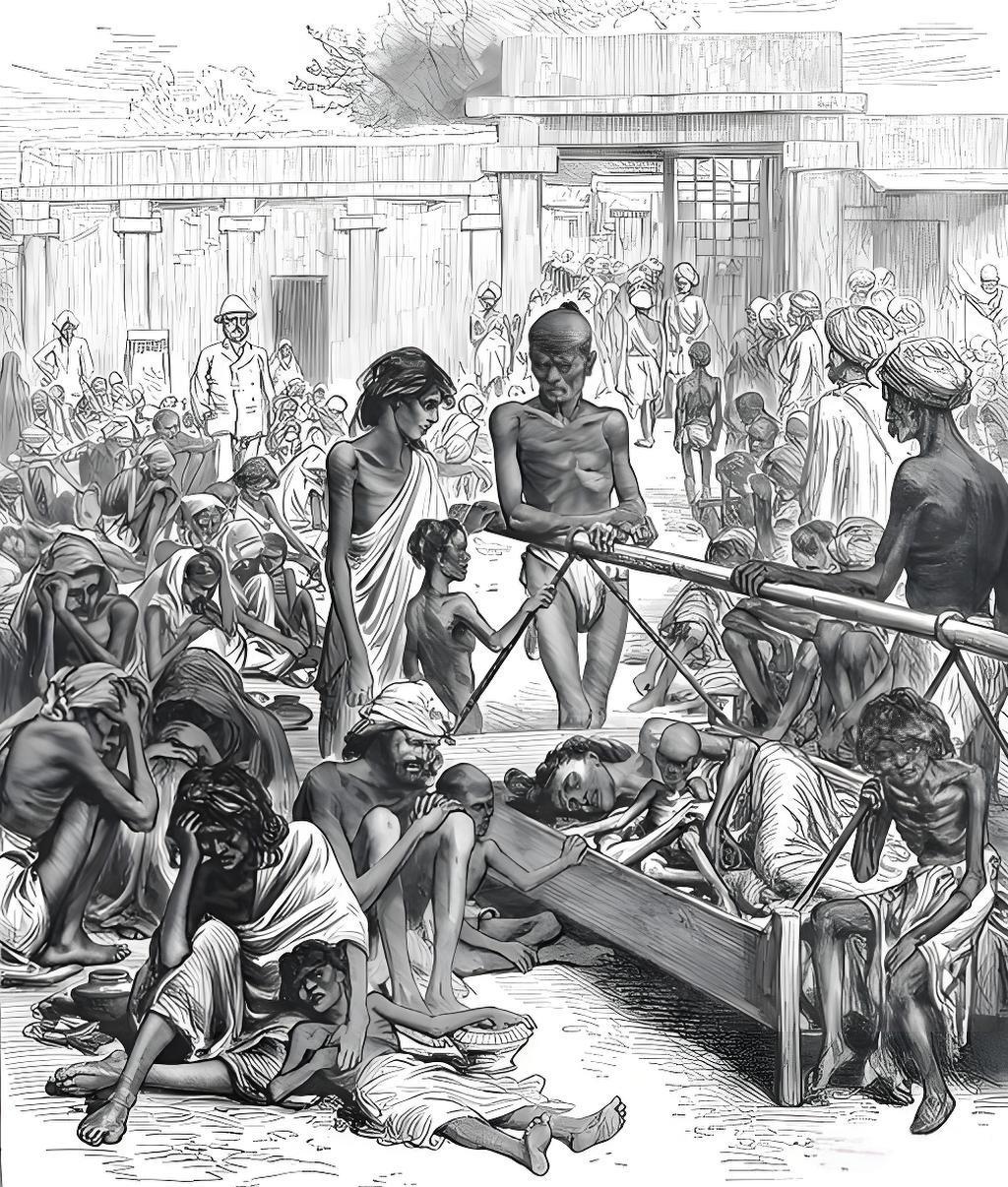

1845年的秋天,爱尔兰的农田里,马铃薯的叶子开始出现奇怪的黑斑。这种后来被称为“晚疫病”的真菌,在潮湿凉爽的气候中迅速蔓延,摧毁了作为主要口粮的马铃薯作物。对于当时半数以上人口依赖马铃薯生存的爱尔兰来说,这不是简单的自然灾害,而是一场席卷全社会的危机。然而,当这场危机持续了七年,夺走上百万人的生命,并迫使同样数量的人背井离乡时,人们不禁要问:除了天灾,人为的制度与选择在其中扮演了怎样的角色?

一、灾害来临前的社会土壤

要理解这场饥荒的严重性,需先看当时的土地关系。19世纪中叶,爱尔兰大部分土地掌握在少数英格兰或盎格鲁-爱尔兰贵族手中,本地佃农多以小块土地耕种,通过缴纳实物或货币地租换取土地使用权。马铃薯因高产、适应性强,成为佃农家庭的主要食物来源,也支撑着他们微薄的收入来源——比如种植亚麻或饲养少量牲畜出售。

这种单一作物依赖本身风险极高,但更关键的是,土地制度下的经济逻辑并不鼓励地主或地方管理者储备应对风险的资源。根据英国议会1847年《关于爱尔兰贫困救济的报告》(PP 1847 XIX),当时爱尔兰的济贫体系主要由地方“联合济贫委员会”运作,资金来自地方税收,而税收能力又与土地价值挂钩——这意味着受灾最严重的西部和南部地区,恰恰是最缺乏自救财政基础的区域[史料1]。

二、政府的应对:市场逻辑与救济政策的平衡难题

1846年,英国首相罗素(Lord John Russell)与时任财政部助理秘书特里维廉(Sir Charles Trevelyan)的通信中,体现了当时执政者的思路。这些私人信件显示,他们倾向于让市场自行调节粮食供应,认为过度政府干预会破坏“自然经济秩序”[史料2]。这一理念反映在政策上,便是优先通过进口粮食平抑价格,而非直接大规模免费分发。

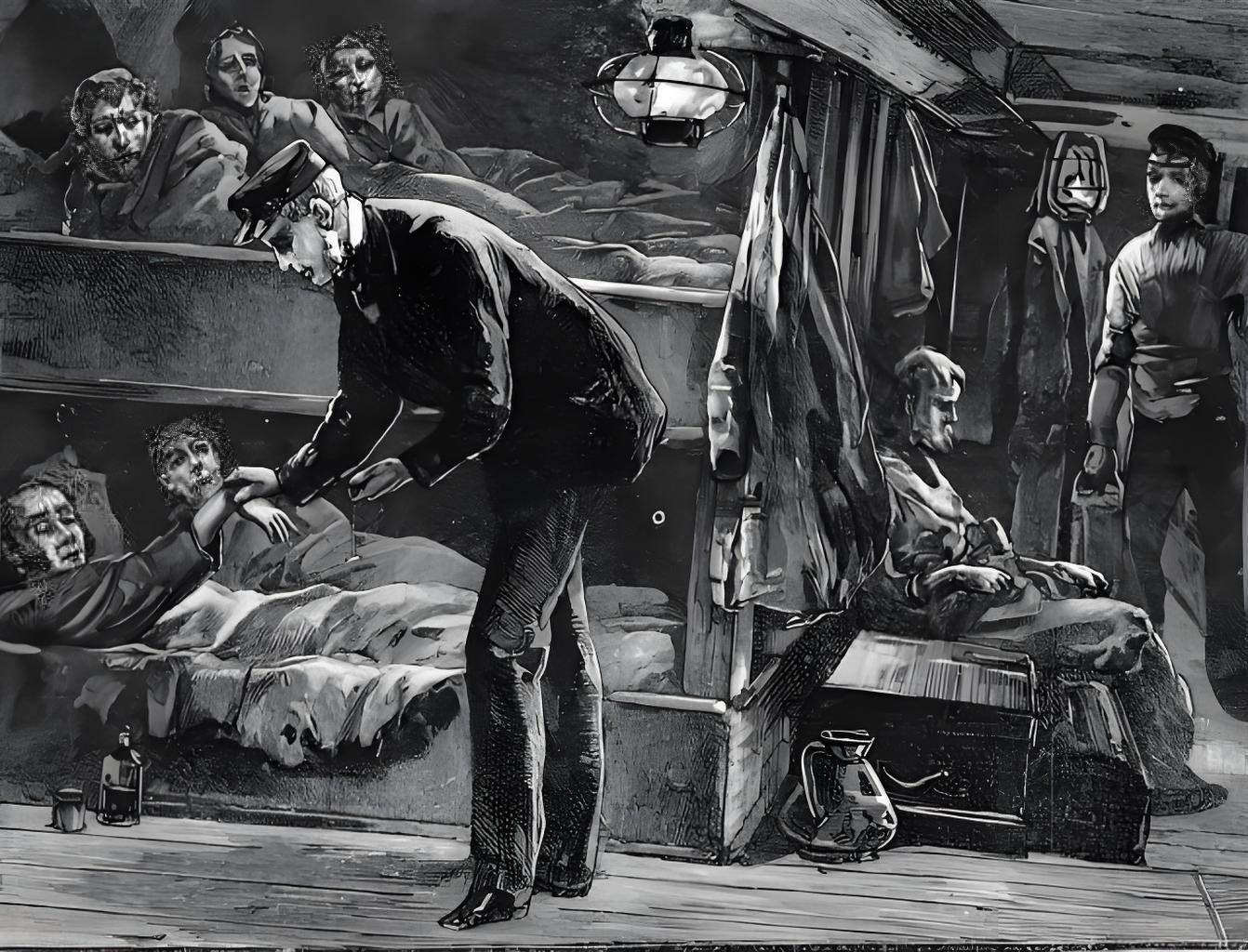

不过,政府的实际措施并非完全消极。1847年的议会报告记载,英国曾拨款用于在爱尔兰修建公共工程,以工代赈吸纳失业者;同时允许地方济贫委员会扩大“户外救济”(即不在济贫院内提供食宿)的范围[史料1]。但这些措施的执行效果受制于多重因素:首先,地方委员会的财政能力有限,如科克郡联合济贫委员会1847年的报告显示,其记录的户外救济人数因报告缺页未能完整统计,但提及支出已接近年度预算上限[史料3];其次,部分地区的地方官员对救济对象设置了财产审查门槛,导致真正赤贫者难以获得帮助。

三、被忽略的地方差异与信息断层

在宏大的政策叙事之外,地方层面的记录呈现出更复杂的图景。北爱尔兰阿马教区的死亡登记册(1846–1848)虽因火灾和霉变严重残缺,但残留条目显示,1846年底至1847年初的死亡人数较往年同期增长近三倍,且多为“营养不良导致的衰竭”[史料4]。这类基层数据与议会的全国性统计形成呼应,却也暴露了信息收集的局限——许多小范围的地方报纸(如利默里克的《桑德斯新闻报》)因保存条件差已散佚,其上刊载的粮价波动与市场恐慌记录,如今只能通过后世学者的引述窥见片段[史料5]。

此外,地主与佃农的关系也在灾害中经历考验。后世学者引述的多尼戈尔郡埃尔恩庄园(Lord Erne庄园)1846–1847年的账本显示,部分佃农因歉收无力交租,庄园代理人虽减少了部分租金,但仍要求以劳动力抵扣,这种“救济性用工”的实际效果,可能因劳动强度与报酬不对等而大打折扣[史料6]。

四、人口损失背后的多重推力

关于饥荒的人口影响,最直接的数字是死亡与移民。传统估算认为约有100万人死于饥饿或疾病,另有100万人移居海外(主要是北美)。这些数字的来源,既有教区登记的死亡记录(尽管残缺),也有港口移民登记和跨大西洋船运数据的间接印证。但需要说明的是,由于部分地区的登记中断(如阿马教区)或统计口径不一(如是否将移民途中的死亡计入),精确数字仍存在争议。

值得注意的是,人口损失的分布并不均匀。西部和南部农业区受灾最重,而东北部贝尔法斯特等工业城市因就业相对充足,死亡率较低。这种差异不仅源于经济结构的不同,也与地方能否有效组织救济有关——工业城镇的济贫资源更多来自工厂主捐赠与关税收入,而非单纯依赖土地税收。

五、历史的余波:制度选择的长期影响

爱尔兰大饥荒的复杂性,在于它并非单一因素作用的结果。天灾提供了导火索,土地制度与财政安排构成了风险滋生的土壤,而政府在市场调节与直接救济间的政策摇摆,则影响了危机的持续时间与强度。当市场机制在极端贫困面前显得无力时,救济政策的覆盖范围与执行效率,便成为决定无数人生死的关键变量。

这场灾难之后,爱尔兰的土地改革运动逐渐兴起,英国也逐渐调整了对殖民地的济贫政策框架。但那些散佚的地方记录、残缺的教区登记,以及议会报告中未详细说明的支出分项,始终提醒着我们:历史的真相往往藏在细节的缝隙里,既需要宏观视角的梳理,也离不开对具体制度运作逻辑的耐心辨析。

史料来源:

[1]英国议会:《关于爱尔兰贫困救济的报告》(Report of the Committee on the Relief of the Destitute Poor in Ireland, PP 1847 XIX),英国国家档案馆藏。

[2] Lord John Russell致Sir Charles Trevelyan书信(1846年10月),大英图书馆手稿部藏(访问受限,引自公开研究转录)。

[3]科克郡联合济贫委员会:《1847年年报》(Cork Poor Law Union Annual Report, 1847),科克市档案馆藏(部分缺页)。

[4]阿马教区死亡登记册(1846–1848)(Diocese of Armagh Parish Register),北爱尔兰公共档案馆藏(微缩胶卷)。

[5]《桑德斯新闻报》(Saunders’ Newsletter)1847年3月6日刊(原刊散佚,引自Christine Kinealy《The Great Calamity》)。

[6] Lord Erne庄园账本(1846–1847)(引自Cecil Woodham-Smith《The Great Hunger: Ireland 1845–1849》)。