►

本文1956字 阅读4分钟

声明:本文内容均是根据权威医学资料结合个人观点撰写的原创内容,文末已标注文献来源,为了方便大家阅读理解,部分故事情节存在虚构成分,意在科普健康知识,如有身体不适请线下就医

老张最近有点郁闷。体检查出甘油三酯偏高之后,他把炸鸡火锅统统戒了,走路上下班,连夜宵都不碰了。可当他在水果摊前,刚想买点榴莲犒劳自己,却被邻居一句话劝住了:“你血脂高,还敢吃榴莲?那不是找病上门吗?”

榴莲真的是“血脂杀手”吗?是不是所有甜水果都得避而远之?其实,关于甘油三酯和水果的关系,很多人都存在误解。今天,就跟着我们一起来把这事儿讲清楚。

一、甘油三酯高,是怎么回事?

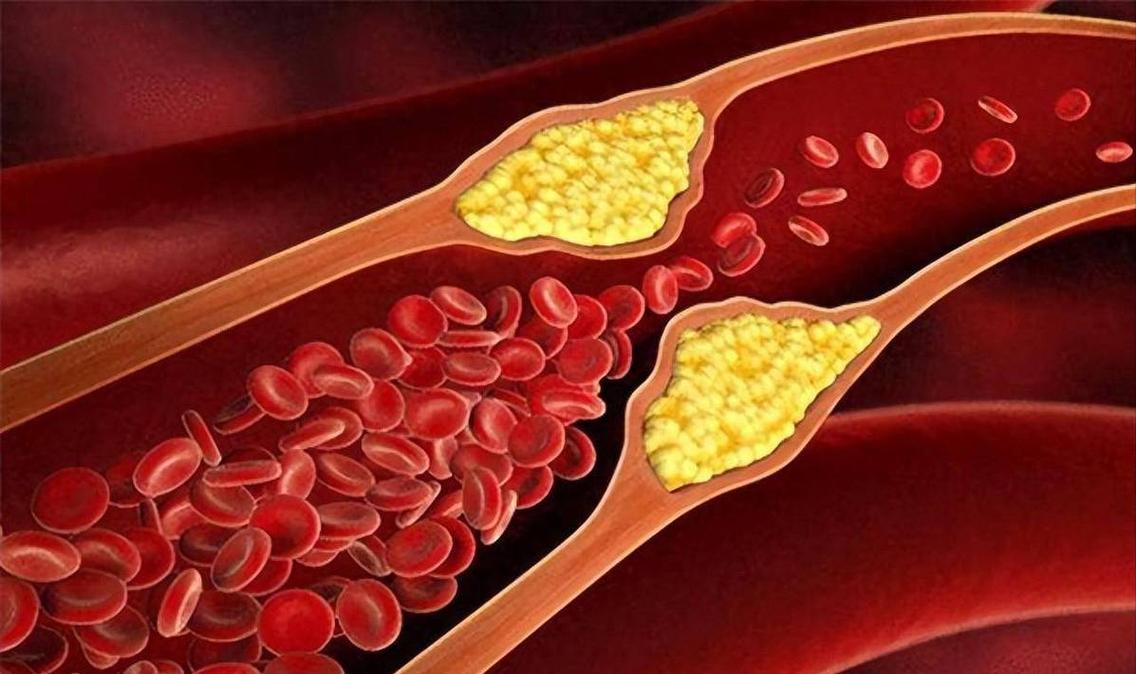

先搞清楚一点:甘油三酯(Triglycerides),是一种人体需要的脂类物质,既可以储存能量,也是细胞膜的重要组成成分。但一旦它在血液中含量太高,就容易在血管壁里“打地基”,慢慢筑成斑块,最终诱发动脉粥样硬化、冠心病、胰腺炎等疾病。

那甘油三酯为什么会升高?

吃太多糖,尤其是果糖,是罪魁祸首之一;

油腻食物,比如动物脂肪、油炸食品,也会推波助澜;

喝酒,哪怕是偶尔小酌,也会让肝脏合成更多甘油三酯。

除了这些,水果吃错了,也可能让甘油三酯悄悄爬上去。

划重点:血脂高≠不能吃水果,但必须挑着吃!

二、榴莲真的不能碰吗?看完再决定很多人对榴莲的第一反应是:热量高、太甜、油腻感强。听起来确实像个“坏孩子”。

但我们得实事求是地说:

榴莲确实热量高,每100克大约150千卡;

含糖量也不低,主要是蔗糖和果糖;

吃完后,血糖和甘油三酯可能会短时上升。

不过,榴莲也不是“十恶不赦”。它还含有膳食纤维、钾、维生素C,如果控制好量,比如一次不超过100克,偶尔吃一点,并不会对血脂造成太大威胁。真正的问题在于——你是不是把它当饭吃了?

医生建议:甘油三酯偏高的人群,榴莲可以少量尝试,但不能频繁、大量进食。

三、比榴莲更“可怕”的,是这3种水果榴莲虽然被“冤枉”,但下面这几种水果,如果你血脂高,真的建议少吃。

1.鲜榨果汁

别看它“很健康”的样子,其实“糖分炸弹”无误。一杯橙汁,可能要用3-4个橙子榨成,把原本的纤维全去掉了,只留下满满的果糖和能量。喝进去的糖,比吃水果还要多得多,升血脂能力强得吓人。更别说什么“混合果汁”“果蔬饮料”,很多都是加糖饮料的马甲。

医生提醒:不推荐任何形式的鲜榨果汁,尤其是空腹饮用。

2.葡萄、龙眼、荔枝

这些“高糖水果”,吃起来爽口,一不小心就过量。

葡萄每100克含糖约15g;

龙眼、荔枝每100克糖含量高达17~20g;

而且大多是葡萄糖和果糖,很容易被吸收,迅速进入血液,提高甘油三酯水平。

医生建议:血脂高的人,每次吃不要超过5颗荔枝,或10颗葡萄。

3.干果类水果

比如葡萄干、香蕉干、红枣干,这类水果在脱水过程中浓缩了糖分和热量:

一小把葡萄干,含糖量可能超过30克;

红枣干、香蕉干还可能添加糖或油。

看起来是健康零食,实则是“甜蜜陷阱”。

医生建议:血脂异常人群,尽量不吃水果干。

四、血脂高的人,水果到底该怎么吃?

不能全吃、也不能全戒,那怎么吃才科学?

其实,中国营养学会早就给出了标准答案:成年人每天摄入水果量建议为200~350克,优先选择低糖、高纤维的水果。那哪些水果更适合甘油三酯偏高的人群呢?

优选水果清单:

苹果:富含果胶,有助于调节血脂;

猕猴桃:低糖高纤维,还有丰富的维生素C;

火龙果:膳食纤维高,热量不高;

番茄:虽然常被当蔬菜,其实是水果,糖分低,抗氧化能力强。

划重点:吃水果讲究“3个对”——对种类、对时间、对量。

五、吃水果的3个“黄金建议”为了让甘油三酯不被水果“坑”,记住以下3个建议:

1. 控量:每天最多300克,分2次吃更好

别一口气吃完一整盘水果。哪怕是低糖水果,也要注意总量控制。

推荐做法是:饭后1小时吃些水果,避免空腹摄入大量果糖。

2. 看血脂指标选水果

如果甘油三酯高,控制糖分摄入是关键;

如果是低密度胆固醇高,那就要注意饱和脂肪酸摄入;

如果两项都高,水果选择更要“精打细算”。

3. 选择原形态水果,不喝果汁、不吃果干

水果最好的吃法,就是“原汁原味”地吃。不加工、不榨汁、不做成果干,保留膳食纤维,减少糖分吸收速度。

六、重点总结:榴莲不是“原罪”,关键看你怎么吃

六、重点总结:榴莲不是“原罪”,关键看你怎么吃回到开头的问题:甘油三酯高就不能吃榴莲?不是不能吃,而是要少吃、偶尔吃、别贪吃。真正需要警惕的,是那些看似“健康”、实则糖分爆表的水果食用方式——比如果汁、果干、过量荔枝。

管住嘴,不是让你什么都不吃,而是要学会聪明地吃。血脂管理是一场“长期战役”,水果吃得对,既能补营养,也能稳血脂,不用“谈果色变”。

参考资料:

《中国居民膳食指南(2022版)》. 中国营养学会.

《高血脂防治手册》. 中华医学会心血管病学分会.

《果糖摄入与血脂异常的关系研究》. 中国循证医学杂志, 2021.

《甘油三酯升高的膳食干预研究进展》. 营养学报, 2022.

感谢每一位关注我们的你!有你在,我们会更好!