关于九鼎的记载,最早见于《左传·宣公三年》。

公元前606年,楚庄王陈兵洛邑,遣使问九鼎之大小轻重。

周大夫王孙满答曰:“在德不在鼎。昔夏之方有德也,远方图物,贡金九牧,铸鼎象物……桀有昏德,鼎迁于商。商纣暴虐,鼎迁于周。”

这段对话被司马迁录入于《史记·楚世家》,成为后世理解九鼎性质的核心文本。

司马迁在《封禅书》中进一步发挥,认定九鼎是夏禹“收九牧之金”所铸,鼎身刻绘九州山川物产,“皆尝亨鬺上帝鬼神”。

然而,这些文献的可信度在当代史学研究中遭遇系统性质疑。

首先,九州体系作为完整的行政区划概念,要到战国晚期《禹贡》成书时才趋于定型。

考古学家在相当于夏代的二里头遗址(约公元前1750-1500年)中,未发现任何与“九州”相关的实物证据。

其次,二里头遗址虽出土了至今最早的青铜容器——网格纹鼎(高20厘米,口径15.3厘米),但其体量与工艺,远不符“九鼎”所暗示的宏大叙事。

殷墟甲骨文中未见“九鼎”二字,商王祭祀所用鼎器均称“司母戊”“子龙”等专属名号,未见集合性称谓。

西周金文同样缺乏“九鼎”记录,诸侯受封所得鼎器数量虽与等级相关,却未见“九”这个数字的特殊地位。

学界由此形成基本共识:九鼎传说是东周王室在礼崩乐坏背景下建构的政治神话。

周平王东迁后,王室实际控制力萎缩至洛邑周边方圆不足六百里,面对楚、晋、秦等强国的军事压力,亟需重塑政治权威。

将失传的古器物神化为天命载体,实为一种意识形态防御策略。但这引出了一个更深层次的问题:为何青铜鼎这种器物,能够成为王权叙事的支点?

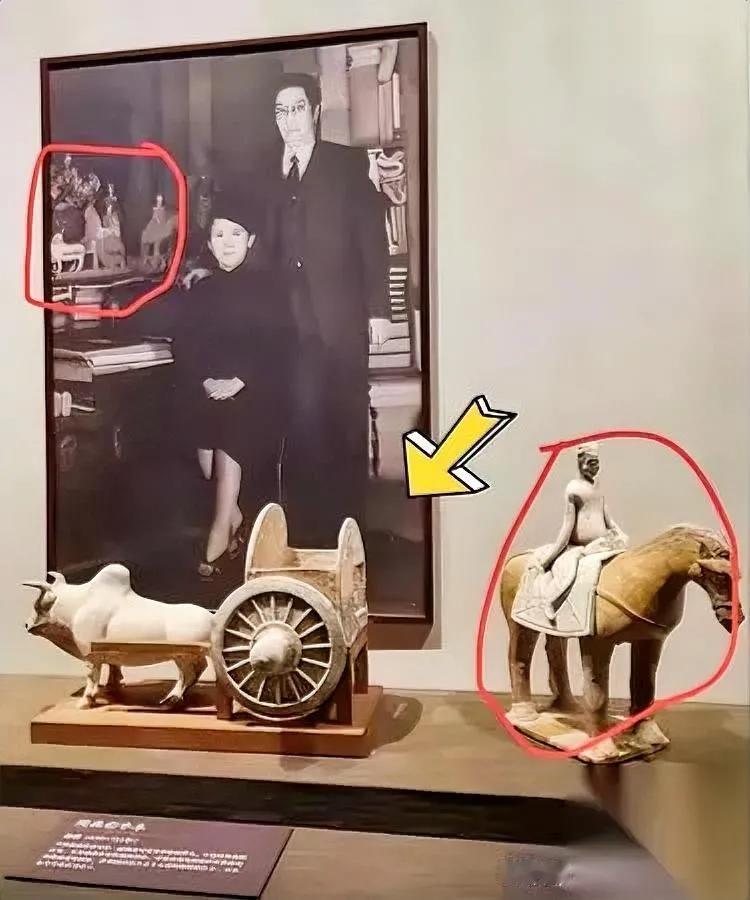

1935年,中央研究院史语所在安阳侯家庄西北冈发掘殷墟王陵区,在M1004号大墓中发现了著名的牛方鼎与鹿方鼎。

这两件器物通高均在60厘米以上,重逾40公斤,内壁分别铸有“牛”“鹿”铭文。

考古学家梁思永注意到,商代凡出土大型青铜鼎的墓室,其规模、殉人数量、随品种类均呈现系统性层级差异。

这些考古发现指向一个基本事实:青铜鼎的制度化使用,确为商周政治秩序的物质基础。

商代虽未形成严密的列鼎数目规定,但鼎的体量、纹饰复杂度已与社会地位直接挂钩。

西周初年,周公制礼作乐,将模糊的社会惯例固化为刚性制度。

《春秋公羊传·桓公二年》何休注明确记载:“礼祭,天子九鼎,诸侯七,卿大夫五,士三。”

这种数字编码不是随意的象征游戏,而是将抽象的政治等级转化为可观测、可验证的物质序列。

洛阳北窑西周墓地考古报告显示,国君级墓葬随葬九鼎八簋,相邻的卿大夫墓则为五鼎四簋,其空间分布与文献记载形成精确对应。

礼器系统的核心功能,在于“器以藏礼”的政治转化。当一位诸侯在宗庙中陈设七鼎时,他不仅在履行祭祀义务,更是在进行身份展演。

鼎的三足支撑起的不只是器身,更是“君权神授”的视觉化表达。每个鼎所盛放的牺牲种类(牛、羊、豕)、数量(九鼎各盛一牲,合计太牢),都按照《周礼·天官》的繁琐规定执行。

这种将政治权力编码于物质规格的做法,在前文字时代具有不可替代的治理功能。

它消弭了权力解释的模糊性——谁可以使用九鼎,不是一个可以辩论的问题,而是一个可以被直观确认的事实。春秋时期,鲁国大夫季氏僭用八佾舞、祭祀泰山,孔子怒斥“是可忍,孰不可忍”,正是因为这种视觉越界直接动摇了礼制根基。

但器物规格的差异,尚不足以完全解释九鼎为何被赋予王朝兴亡的重量。

问题的关键,必须回到鼎的原始功能——祭祀。

殷墟甲骨卜辞显示,商王每隔十日就要举行一轮周祭,祭祀对象包括上甲、大乙、大甲等先公先王,以及帝、东母、西母等自然神祇。

祭祀的核心程序,是以青铜容器盛放牺牲、鬯酒,通过焚烧、灌注等方式献祭神灵。

在这些仪式中,鼎不是普通炊具,而是“陟降上下”的通神媒介。

商代青铜器上的饕餮纹,其双目凸出、獠牙毕露的狰狞形象,考古学家张光直认为,这是巫师在迷幻状态下看到的“动物伙伴”,是协助祭司沟通神界的助手。鼎作为承载这种纹饰的三维空间,本身就是一座微型祭坛。

王权与祭祀权的绑定,在商代表现为“巫王一体”。商王既是政治领袖,又是最高祭司,甲骨文中多见“王卜”“王贞”的记载,表明王亲自参与占卜仪式。

西周初年,周人虽强调“天命靡常,惟德是辅”,但并未切断王权与祭祀权的联系,反而通过分封制将祭祀权力层级化:只有天子有权祭祀天地,诸侯只能祭祀境内山川,大夫祭五祀,士庶人祭祖。

这种规定在《礼记·王制》中被系统化。鼎作为祭祀权的物质凭证,其数量直接对应祭祀对象的等级——九鼎可祭天地,七鼎祭社稷,五鼎祭宗庙。

甲骨文中的“帝”字,象花蒂之形,象征万物之源。商王通过祭祀,试图将祖先神与“帝”建立血缘联系,从而使王权获得终极合法性。

西周金文中,“天子”一词频繁出现,表明天子成为天帝在人间的唯一代理人。

九鼎传说将这一制度追溯至夏代,逻辑上颇为自洽:如果九鼎是夏禹所铸,则意味着从夏到商到周,天子独占最高祭祀权的传统一脉相承。

这种历史叙事的建构,为周王的政治地位提供了时间深度。东周时期,王室衰微,诸侯纷纷僭越祭祀规格,楚国自立为王,楚王熊渠宣称“我蛮夷也,不与中国之号谥”,直接挑战周天子祭祀权的排他性。

九鼎传说在此时被周大夫反复强调,实是防御性的意识形态武器。

青铜鼎的铸造本身,是一项需要高度组织能力的国家工程。

二里头遗址出土的青铜作坊占地超过一万平方米,考古学家在合范铸造现场发现了陶范碎块、木炭、铜渣。

铅同位素分析显示,二里头青铜器所用矿料来源异常复杂,铜料可能来自晋南中条山,铅料则远涉秦岭商洛地区。

这表明早期青铜生产已突破地域限制,形成跨区域的资源调配网络。

商代晚期殷墟的铸造规模更为惊人,仅孝民屯铸铜遗址就出土陶范三万余块,其中最大的一块鼎范残长1.2米,推测所铸铜鼎通高可达1.5米。

铸造这样的器物,需要组织矿工、冶炼工、制范工、浇铸工等多个工种,协调周期可能长达数年。

资源消耗的数字更为直观。商代司母戊鼎重达832.84公斤,其铜锡铅配比经测定为铜占84.77%、锡占11.64%、铅占2.79%。按此推算,铸造一鼎需消耗纯铜原料超过700公斤。

而铜的冶炼效率极低,矿石含铜率通常在10%左右,这意味着每铸造一鼎,需开采、提炼数十吨矿石。

在商周时期,这种量级的资源动员能力,只有控制广域领土的王权才能实现。

西周宣王时期,虢季子白盘铭文记载,虢季子白因征伐猃狁有功,获赐“马百匹,弓百张,矢百筩”,却未获赐大型青铜鼎,正是因其卿大夫身份不足以承受如此重器。

九鼎传说强调“收九牧之金”,恰是这一政治逻辑的神话投射。

所谓“九牧”,即九州之牧守,象征天下所有地方政权。收缴各州青铜,意味着中央对地方资源的绝对支配;铸为九鼎,则是将这种支配关系转化为不可移动的纪念碑。

鼎的铭文——无论是商代的族徽,还是西周的册命金文——都具有法律效应,是王权意志的物化文本。

陕西宝鸡出土的西周何尊,铭文记载周成王营建洛邑,是迄今所见最早出现“中国”二字的实物。

这种将政治决策铸于青铜、传之子孙的做法,使鼎超越了单纯礼器,成为国家记忆的存储介质。

因此,楚庄王问鼎,关注的绝非器物本身的尺寸重量。他真正想了解的,是周王室是否仍保有调动天下资源、组织最高祭祀、维系等级秩序的综合能力。

王孙满所谓“在德不在鼎”,是一种巧妙的意识形态回避,将物质权力转化为道德话语。

但历史反讽在于,正是这个道德化的回答,反而凸显了鼎的象征价值——如果鼎真的无关紧要,又何必强调“德”才是关键?

这种话语策略,恰恰暴露了鼎作为权力符号的不可替代性。

考古学为理解九鼎叙事提供了关键时间坐标。

殷墟妇好墓(约公元前1200年)出土了三联甗、偶方彝等大量青铜礼器,其中鼎有三十余件,但未见任何器物在形制或铭文上具有超越性的“九鼎”地位。

西周早期,天亡簋、利簋等王室重器出现,但依然是单件使用,未见成套九鼎制度。

直到西周中晚期,列鼎制度才趋于成熟。洛阳北窑西周墓地的分期研究显示,西周早期墓葬中铜鼎数量尚不固定,中期后才开始出现严格遵循奇数序列的列鼎组合。

这表明,九鼎传说所依托的制度基础,本身有一个漫长的历史演进过程。

东周时期,礼崩乐坏,列鼎制度走向形式化。考古发现,“僭越”成为常态。

春秋晚期太原晋国赵卿墓,墓主身份为卿大夫,却随葬七鼎,与诸侯同级。

战国时期,诸侯纷纷称王,九鼎的政治有效性急剧衰减。

公元前256年,秦灭西周,象征性的九鼎不知所踪。

司马迁在《秦本纪》中记载“秦取九鼎宝器”,而《汉书·郊祀志》则称“周赧王卒,九鼎没于泗水”。

文献的矛盾恰恰说明,九鼎的实体在西周末期已不复存在,其意义完全转化为传说。

现代史学对传统叙事的解构,并非为了否定其价值。恰恰相反,只有剥离了神话外衣,才能看清商周政治技术的真实面貌。

青铜鼎从未真正拥有决定王朝兴亡的超自然力量,但它作为一种政治工具,其有效性根植于特定的历史条件:在一个文字普及率极低、信息传播依赖视觉符号的时代,将权力关系编码于物质实体,是一种高效且必需的治理手段。

鼎的等级规格提供了可验证的社会秩序,祭祀功能垄断了意识形态解释权,铸造过程展示了国家组织能力。三者共同构建起一个“器—权—命”三位一体的象征体系,维系着广域王权的运转。

回望楚庄王问鼎事件,一个细节值得深究。

王孙满的回答中,除了“在德不在鼎”,还提到了鼎的铸造细节:“昔夏之方有德也,远方图物,贡金九牧,铸鼎象物,百物而为之备,使民知神奸。”

这段描述将鼎描绘成一部“物质百科全书”,鼎身图纹具有教化功能,能“使民知神奸”。这揭示了鼎的另一个维度——它是知识权力的载体。

商周青铜器上的纹饰,并非单纯的装饰。饕餮纹、夔龙纹、鸟纹等母题,构成了一套复杂的符号系统。

张光直指出,这些纹饰是萨满教世界中“助神”的形象化,掌握其解读权的人,就掌握了沟通神界的知识垄断。

西周金文则更加明确,毛公鼎铭文长达497字,详细记载周王对毛公的册命,包括授予土地、人民、以及“专征伐”的权力。

这种将政治契约铸于鼎器、供奉于宗庙的做法,使鼎成为活着的法律文本,其权威性源于不可更改的物质属性——铜器一旦铸成,铭文便无法篡改,这比竹简、帛书更具恒久性。

因此,九鼎传说将鼎描述为“象物”“知神奸”的工具,逻辑上并不荒谬。

在前现代国家中,知识的垄断与政治的垄断往往合二为一。鼎作为承载神圣知识的物质载体,其所有权自然成为统治合法性的标志。

楚庄王所问的“大小轻重”,表面是物理参数,实则也是对周王室知识垄断权的试探。

历史的发展最终走向了这套体系的瓦解。春秋战国之际,私学兴起,竹简普及,知识从青铜器的垄断中解放出来。

诸子百家各执一端,鼎的符号意义被消解。秦始皇统一六国后,收缴天下兵器“铸以为金人十二”,这是对九鼎政治逻辑的反向操作——用青铜铸造人造物而非礼器,摧毁六国的等级记忆。

至此,九鼎传说完成了它的历史使命,退出实际政治舞台。

一个器物承载王朝兴亡,在今人看来近乎迷信。

但若将其置于商周的政治技术环境中,则呈现出完全不同的合理性。

当文字只能刻于甲骨、铸于青铜,当官僚体系尚未成熟,当信息传递依赖视觉符号与口耳相传,将权力的核心编码于一件无法移动、难以仿制、制作成本极高的青铜重器,是一种理性的制度选择。

它解决了前现代国家的三个根本难题:如何使抽象权力可见?如何使等级秩序可验?如何使政治记忆永存?

九鼎传说虽非信史,却精准捕捉了商周政治文明的本质特征。它揭示了一个被遗忘的治理原理:在某些历史条件下,物质符号系统可以比文字系统更有效地维系广域统治。

鼎的等级性使其成为社会秩序的可视化界面,鼎的神圣性使其成为意识形态的终极担保,鼎的铸造难度使其成为国家能力的沉默宣告。

这三重功能共同构建的政治象征体系,不仅不是迷信,反而是高度务实的政治智慧。