在新疆克拉玛依市乌尔禾区 “西部乌镇” 乡村振兴项目推进过程中,村民女德兰・保拉一家的合法产权房屋被拆除引发系列纠纷。该纠纷历经两级法院审理,最终二审法院维持一审判决,驳回村民关于撤销合同、恢复房屋原状及赔偿损失的全部诉讼请求。此事引发社会对乡村振兴项目实施中流程规范与村民权益保障的关注。

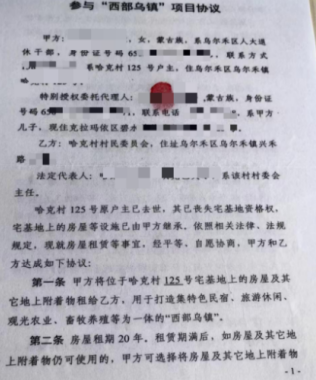

合同约定引发争议 房屋拆除触发纠纷村民艾利玛・托胡塔尔一家持有哈克村 125 号房屋完整的土地证与房产证。在 “西部乌镇” 项目推进中,其家庭与哈克村村民委员会签订房屋租赁合同,约定将宅基地上的房屋及附着物出租给村委会,用于打造特色民宿、旅游休闲等一体化项目,租期 20 年,合同中明确包含 “地方部门有权拆除房子” 的条款。

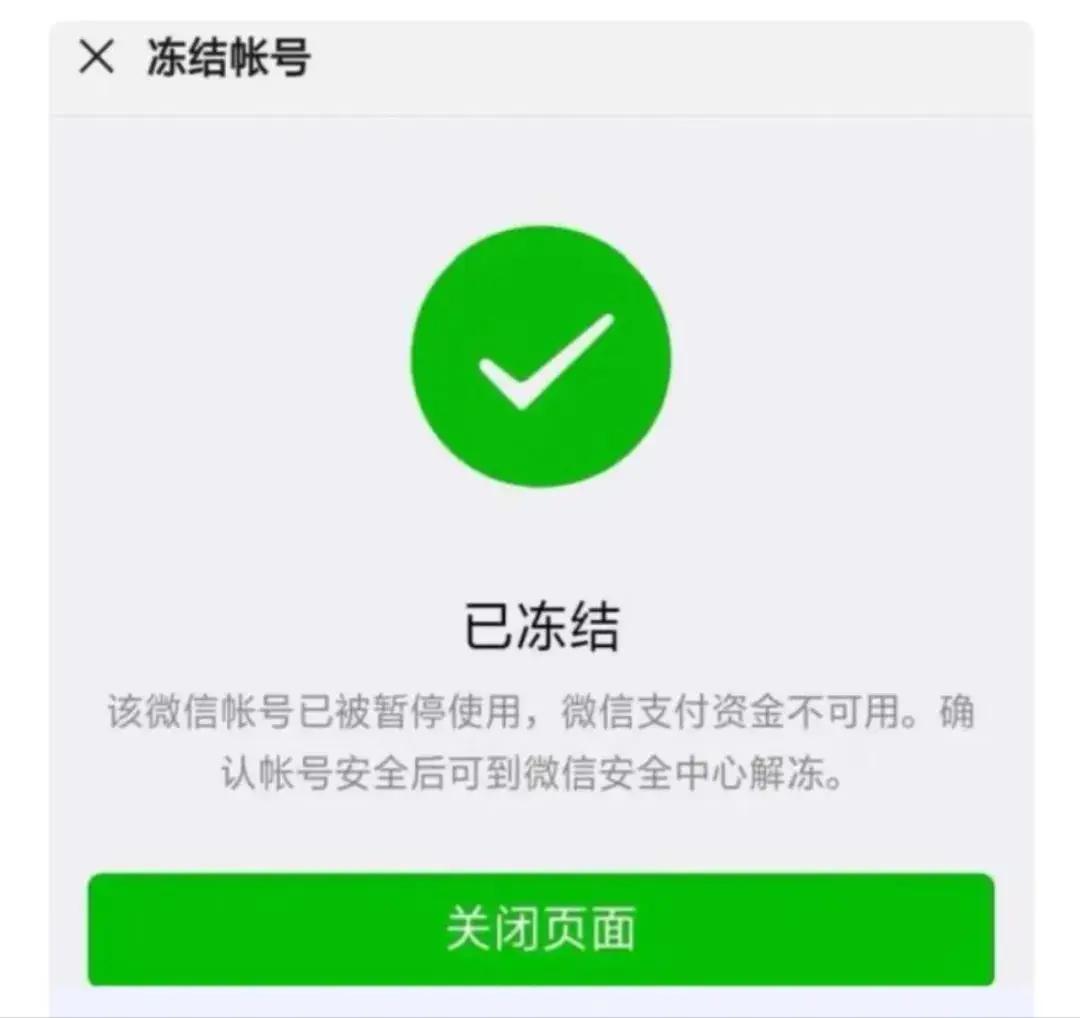

(房产证书,当事人提供)

(西部乌镇项目协议,当事人提供)

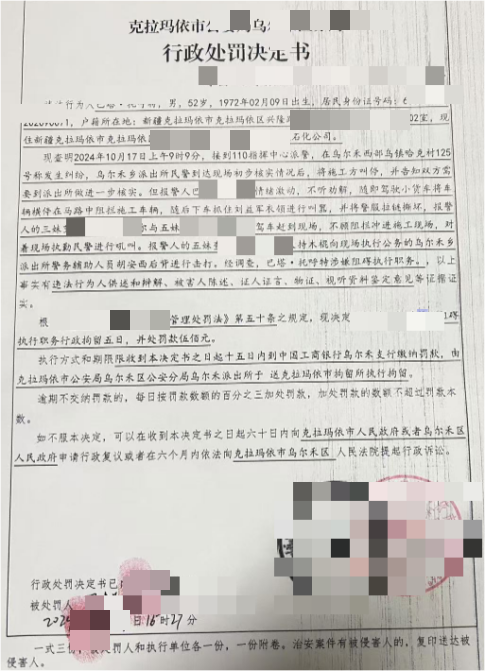

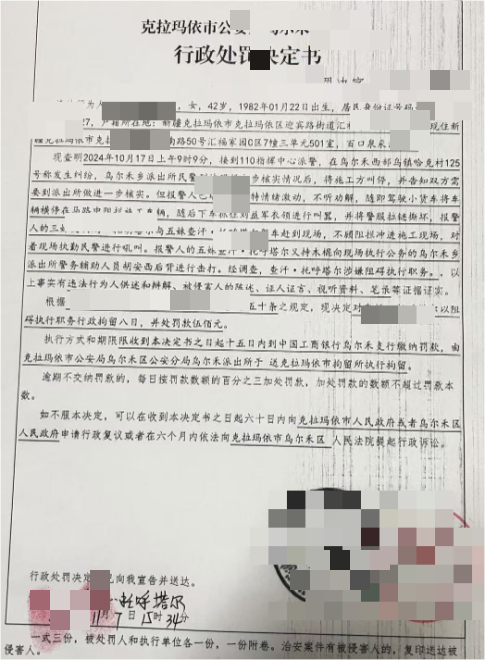

2024 年 10 月 17 日凌晨,该房屋被拆除。据艾利玛・托胡塔尔一方陈述,拆除前未与家庭成员达成最终一致,他们到达现场时房屋已成为废墟。随后双方发生纠纷,公安民警到场处置。期间,艾利玛・托胡塔尔的兄长巴塔・拖呼塔尔因驾车横停路口阻拦施工车辆、撕扯民警警服拉链,被公安机关依据《治安管理处罚法》处以行政拘留五日并罚款 500 元;其妹妹查汗・托呼塔尔因持木棍击打执行公务的警务辅助人员,被处以行政拘留八日并罚款 500 元。

(处罚决定书,当事人提供)

艾利玛・托胡塔尔一方表示,纠纷处置过程中,部分家庭成员出现身体不适,三女儿血压升高,小女儿腰部受伤,事后已入院治疗。同时,他们对派出所拘留程序的合法性提出质疑。

(处理现场,当事人提供)

(完整房屋与强拆现场,当事人提供)

诉讼进程一波三折 行政诉讼胜诉民事诉求败诉纠纷发生后,艾利玛・托胡塔尔一方通过法律途径维权。在针对公安机关行政处罚的行政诉讼中,其相关诉求获得支持,该行政处罚被依法撤销。

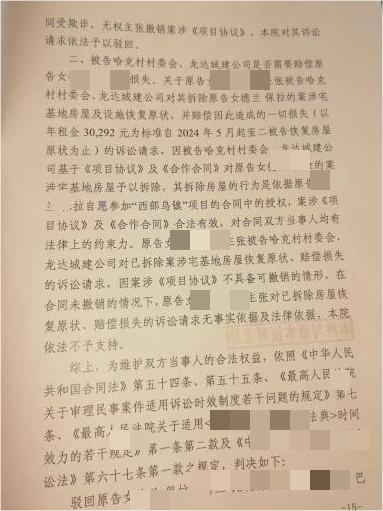

但在核心的民事纠纷处理中,村民一方提出案涉合同签约过程存在胁迫情形,认为地方工作人员曾向年迈的母亲女德兰・保兰施压,母亲未签字,兄长是在非完全自愿状态下签署合同,据此请求法院撤销合同,并要求村委会及相关建设公司恢复房屋原状、赔偿损失。

一审法院审理后认为,案涉《项目协议》及相关合作合同合法有效,村委会拆除房屋的行为系依据合同授权,村民主张的合同可撤销情形不成立,且赔偿及恢复原状的诉求缺乏事实与法律依据,遂驳回全部民事诉求。

(一审判决书,当事人提供)

村民一方不服一审判决提起上诉,新疆克拉玛依市中级人民法院于 2025 年 7 月 28 日公开审理此案并作出终审判决。二审法院认定,案涉《项目协议》是双方真实意思表示,内容合法,村委会已履行征求意见等程序,村民签约时应知晓房屋可能被整体拆除的后果,不存在欺诈情形;自 2021 年项目施工起,权利人即应知晓房屋将被拆除,直至 2024 年才提起诉讼,已超过合同撤销权一年的除斥期间,撤销权消灭;加之项目涉及整村改造,房屋恢复原状已无可能,故驳回上诉,维持原判。

(二审判决书,当事人提供)

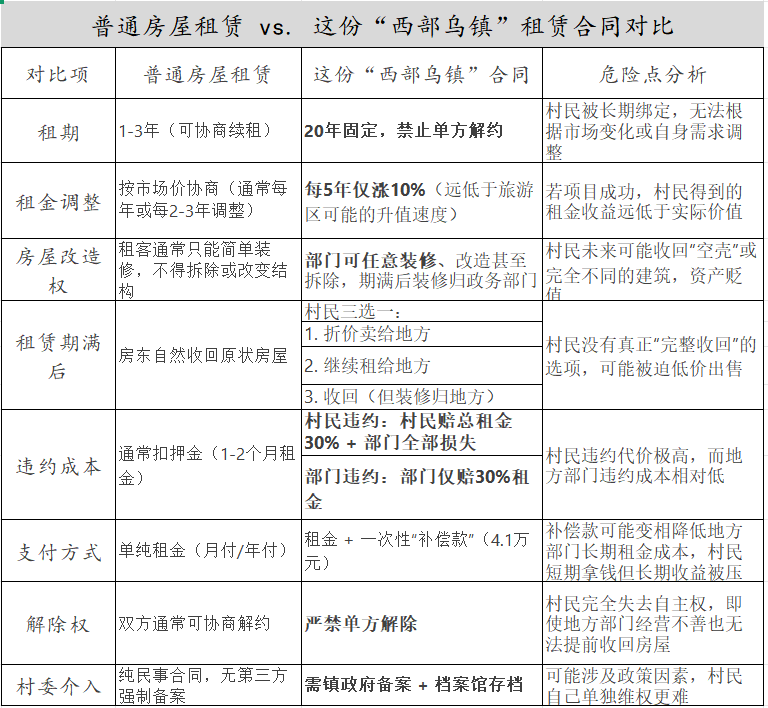

合同条款引发关注 权益保障成讨论焦点此次纠纷中,案涉租赁合同的部分条款设计引发公众关注。从合同内容来看,20 年租期内租金每 5 年涨幅仅为 10%,在项目潜在收益分配上,村委会作为承租方享有主要权益,村民仅获得固定租金;房屋的装修、改造、拆除等处置权完全归属村委会,村民担忧租期结束后可能面临房屋已被彻底改造或不复存在的情况;在违约责任设定上,村民违约需承担巨额违约金,而村委会的违约成本相对较低。

这些条款引发了关于合同权责是否均衡、村民长远权益如何保障的讨论。乡村振兴项目的推进旨在带动农村发展、增进村民福祉,如何在项目实施中完善协商机制,让村民充分享有知情权、参与权和公平交易权,实现项目发展与村民权益保障的平衡,成为此次事件留给社会的重要思考。

目前,终审判决已生效,女德兰・保拉一家的房屋已拆除,相关诉求未获司法支持。后续如何更好地协调项目建设与村民合法权益保护,推动乡村振兴项目在法治框架下规范有序推进,仍需相关部门持续探索与完善。