明朝和清朝,作为中国封建历史长河中最后两个汉人王朝与少数民族大一统王朝,它们的巅峰时期常成为历史爱好者激烈争论的焦点。有人提起明朝,脑海中便浮现出 “天子守国门,君王死社稷” 的刚烈,郑和下西洋的浩浩荡荡,以及内阁制度下独特的政治生态;而谈及清朝,“康乾盛世” 的繁华、辽阔的疆域,又似乎彰显着它的强盛。但明朝厂卫制度的神秘莫测、后期党争的激烈;清朝闭关锁国的固步自封、晚清的屈辱挨打,也都给人留下深刻印象 。这两个朝代的巅峰究竟谁更强?是综合国力的全面对比,还是各有千秋的分项较量?接下来,就让我们从多个维度深入剖析,探寻历史的真相。

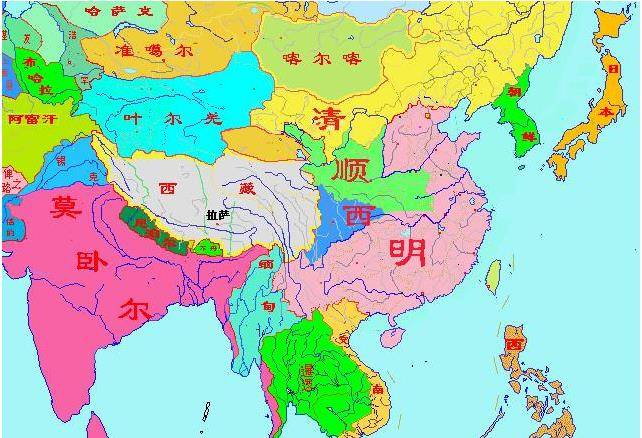

一、疆域之争:广袤与稳固在疆域面积上,清朝乾隆时期的版图达到约 1316 万平方公里,北至西伯利亚,南达南海诸岛 ,东北囊括外兴安岭、鄂霍次克海,西北深入新疆、中亚,西南涵盖西藏、云南等地,可谓 “幅员辽阔,地大物博”。而明朝永乐时期,直接控制的疆域接近 700 万平方公里,算上羁縻地区,总面积可达 997 万平方公里 。从数字上看,清朝明显占优。

明朝对边疆的管理,可谓细致入微。在东北,设立奴儿干都司,虽为羁縻性质,但也派遣官员巡视,还在当地修建永宁寺,立碑纪念,以彰显主权;在西南,完善土司制度,通过当地少数民族首领管理地方,同时推行改土归流,逐步加强中央集权;在西北,设立关西七卫,拱卫西北边疆 。不过,明朝对蒙古高原和新疆大部长期游离于统治之外,虽然在永乐年间曾短暂设立奴儿干都司,但随着宣德缩边和土木堡之变,明朝逐渐丧失了东北的领土。

清朝疆域虽广,部分地区管控较弱。在西藏,通过册封宗教领袖和派驻藏大臣共治,虽确立了主权,但宗教势力依旧强大,地方自主性较高;在蒙古,实行盟旗制度,将蒙古分为 49 旗,由中央直接任命札萨克(旗长),但在晚清时期,随着沙俄的渗透,外蒙古离心倾向加剧;在新疆,乾隆平定准噶尔后设伊犁将军府统辖,但因距离遥远,驻军成本高昂,且当地民族关系复杂,叛乱时有发生 。

二、人口谜题:数量与质量人口数量,向来是衡量一个朝代国力的重要指标。明朝人口峰值,学界说法不一,王育民认为万历年间人口在 1.3 亿至 1.5 亿之间 ;葛剑雄觉得 1600 年明朝实际人口约 1.97 亿,峰值接近 2 亿;曹树基则指出 1630 年明朝人口达峰值,约 1.9 亿,1644 年实际人口约 1.5 亿 。但因明朝实行人头税,依附于士绅可免税,官方统计不了被士绅瞒报的人口,实际人口数或许更多。

清朝人口增长堪称 “开挂”。顺治八年,人口约 1400 万;乾隆六年,突破 1.4 亿;乾隆六十年,越过 3 亿大关;道光年间,更是一举突破 4 亿 。这一增长幅度在世界历史上都属罕见。清朝人口暴增,原因是多方面的。政治上,清朝前期社会稳定,从康熙到乾隆,长达百余年的 “康乾盛世”,百姓得以安居乐业,减少了因战乱、灾荒导致的人口损耗 。经济上,一系列有利于经济发展的政策从清初开始推行。

康熙废除圈地令,鼓励开垦荒地,到康熙末年,全国荒地基本得到开辟,清朝的耕地面积很可能突破了 18 亿亩,为历史最高值。 同时,取消人丁税,推行 “摊丁入亩”,减轻了农民负担,刺激了人口增长。在农业生产上,新的农作物品种如玉米、番薯等被引入并广泛种植。这些作物适应性强、产量高,能够在较为贫瘠的土地上生长,使得粮食产量大幅提高,为人口增长提供了物质基础 。而且清朝建立了全国性的赈灾体系 “救荒十策”,在一定程度上缓解了自然灾害对人口的冲击。

不过,清朝人口统计虽更严谨,却也存在隐忧。人口爆炸式增长,带来粮食、土地压力。据当代学者研究,清朝中后期人均粮食占有量被高估,实际可能仅为 350 市斤左右,处于危险的死亡红线。英国使团领袖马戛尔尼访华时,看到的是面黄肌瘦、营养不良的成群饿民,士兵也饿得疲软无力,衣衫褴褛 。考古发现,清朝中后期是中国封建时代人均身高的最低点,唐代成年男子平均身高 167cm 左右,清朝却退化到 162 - 165cm,这也从侧面反映出当时粮食不足的状况。 人口增长过快,导致单位面积土地上的人口压力增大,人均耕地面积减少,农民生活困苦,社会矛盾也随之加剧。 而明朝虽人口数量不及清朝,但在其稳定时期,百姓生活水平相对较高,且在文化、科技等领域人才辈出,人口质量在某些方面并不逊色。

三、军事力量:火器与铁骑

军事力量,是王朝强盛的硬实力体现。明朝永乐时期,军队规模堪称庞大,巅峰时兵力达 280 万 。其军队编制采用卫所制,全国星罗棋布着近 400 个卫所,宛如一张严密的军事大网,牢牢守护着国家。北方边境的九边重镇,更是集结重兵,筑起抵御蒙古铁骑的坚固防线 。

明朝在武器装备上,堪称当时的 “军事科技先锋”。神机营作为世界上首支专业火器部队,配备了铜火炮、火枪、燃烧爆炸罐等热兵器,还独创 “三段击” 战术,在战场上大发神威 。朱棣五次北伐蒙古,神机营都发挥了关键作用,让蒙古骑兵闻风丧胆 。此外,明朝海军实力同样惊人,明成祖时期拥有各类船只 4600 艘,郑和下西洋的宝船,更是代表着当时世界造船技术的顶尖水平 。明朝水师纵横四海,从击败马六甲海盗,到全歼日本舰队,再到两战澎湖击退荷兰水师,可谓 “海上霸主”,在东亚海域拥有绝对制海权 。

清朝军队,主要由八旗军和绿营军构成。八旗军作为清朝的核心军事力量,初期兵力约 20 万,以满族骑兵为主,战斗力强悍,他们在清朝入主中原的过程中,立下赫赫战功 。绿营军则是由明朝降军改编而来,总兵力达 64 万,负责协助八旗军作战,在清朝中期,随着八旗军战斗力下降,绿营军成为作战主力 。但到了清朝后期,无论是八旗军还是绿营军,都因长期的和平、内部腐败,战斗力急剧下滑,在白莲教起义、两次鸦片战争中,尽显颓势 。

总体而言,明朝永乐时期的军事力量在军队规模、火器运用、海军实力上都有突出表现;清朝前期军队战斗力虽强,但后期衰退明显。若论巅峰时期,明朝军事力量的多元化与创新性,使其在对比中略占上风。

四、经济博弈:白银与 GDP经济实力,是王朝繁荣昌盛的根基。明朝经济,可谓亮点纷呈。在农业上,水利设施不断完善,灌溉面积大幅增加,《天工开物》中记载的先进农具和耕作方法,更是让粮食产量节节攀升 。手工业领域,江南成为丝绸、棉布的生产中心,景德镇瓷器声名远扬,畅销海内外 。商业方面,商品经济蓬勃发展,全国涌现出众多大型市集和商镇,商业活动热闹非凡 。

明朝的货币制度,经历了重大变革。明初推行纸币政策,可由于超发贬值,后期铜钱和银两逐渐成为主要流通货币 。到了明正统元年,政府征收金花银,标志着白银正式进入流通市场,取得合法身份 。此后,随着赋税折银、工匠服役折银的普遍推行,民间商品交易日益活跃,货币白银化进程逐步形成 。

隆庆元年,政府更是明确规定,买卖货物 “值银一钱以上者,银钱兼使;一钱以下者,止许用钱”,白银的主要货币地位就此稳固 。白银货币化,不仅有利于币值的长期稳定,还满足了大宗贸易对货币的需求,促进了商品经济的发展 。与此同时,明朝对外贸易发达,郑和下西洋展示了强大的航海实力,也促进了与东南亚、南亚乃至非洲的贸易往来 。隆庆开关后,民间海外贸易兴起,大量白银流入中国,一个以白银为中心的全球贸易网络初步形成 。在国内,明朝还兴起了十大商帮,比如晋商、徽商、闽商等,晋商更是以票号经营著称,实现了 “汇通天下” 。

清朝经济在康雍乾时期达到鼎盛。农业上,经济作物种植面积扩大,棉花、烟草、甘蔗等广泛种植,推动了商品经济的繁荣 。手工业方面,丝织业、棉织业、制瓷业等达到历史高峰 。商业也十分发达,出现了许多商业城市和商帮,如广州十三行,垄断了当时中国的对外贸易 。据研究,1830 年清朝的 GDP 占世界 25% - 30%,位居全球第一 。然而,这一数据背后却隐藏着危机。清朝经济结构以农业为主,虽然 GDP 总量高,但人均 GDP 较低 。而且,随着人口的快速增长,人均耕地面积不断减少,农民生活困苦 。此外,清朝实行闭关锁国政策,限制了对外贸易和工商业的发展,使得中国逐渐落后于世界潮流 。到了晚清,列强入侵,战争赔款、鸦片贸易等让白银大量外流,国内经济遭受重创,百姓生活在水深火热之中 。

从经济角度看,明朝经济多元化,白银货币化和海外贸易推动了经济发展;清朝虽 GDP 总量高,但经济结构单一,后期受闭关锁国和列强侵略影响,经济陷入困境 。两者各有优劣,若论经济活力与发展潜力,明朝似乎更胜一筹。

在外交舞台上,明朝与清朝走出了截然不同的道路。明朝以其恢弘大气的朝贡体系,在东亚乃至世界舞台上展现着大国风范。朱元璋登基伊始,便积极向周边国家派遣使者,宣扬明朝的建立,发出友好的外交信号 。此后,朝贡体系不断完善,其涵盖范围之广,东至日本、朝鲜,南达东南亚诸国,西至中亚、西亚,甚至远及非洲东海岸 。郑和率领的庞大船队七下西洋,无疑是明朝朝贡体系最壮丽的篇章。

郑和的船队规模庞大,宝船巍峨壮观,随行船只种类繁多,浩浩荡荡地行驶在海洋上,所到之处,宣扬国威,开展贸易,与各国建立起友好的外交关系 。各国纷纷派遣使者随船队回访,一时间,“万邦来朝” 的盛景成为明朝外交的生动写照 。据统计,明朝时期前来朝贡的国家多达 148 个,朝贡的规模和频率也达到了历史之最 。在这一过程中,明朝不仅收获了各国的尊重与臣服,还促进了文化的交流与传播,让中华文明远播海外 。

清朝初期,在外交上延续了部分传统的朝贡体系,但随着时间的推移,逐渐走向闭关锁国 。顺治年间,为了防范沿海的反清势力与海外势力勾结,清政府颁布 “迁海令”,强制沿海居民内迁,禁止民间私自出海贸易 。到了乾隆时期,更是将通商口岸缩减为广州一处,实行 “一口通商” 政策 。

这一政策的实施,使得中国与世界的交流受到极大限制 。西方列强的工业革命正如火如荼地进行,科技飞速发展,而清朝却在紧闭的国门内固步自封,对世界的变化浑然不觉 。1793 年,英国马戛尔尼使团访华,本是一次增进了解、开展交流的绝佳机会,却因清朝统治者的盲目自大和对西方的无知,最终不欢而散 。马戛尔尼提出开放更多通商口岸、降低关税等合理请求,均被乾隆皇帝以 “天朝上国,无所不有” 为由拒绝 。这次访华的失败,不仅错失了与世界接轨的良机,也让英国看清了清朝的腐朽与落后,为日后的鸦片战争埋下了伏笔 。此后,随着列强的不断侵略,清朝在外交上逐渐陷入被动挨打、割地赔款的屈辱境地 。

六、文化碰撞:创新与禁锢

明朝的文化,可谓是一片繁荣创新的景象。明成祖朱棣下令编纂的《永乐大典》,堪称人类文化史上的一项伟大成就 。这部巨著始于 1403 年,成书于 1408 年,收录了当时已知的各类书籍约 22,877 种,共计 22,877 卷、2,287 册,约 3.7 亿字 ,涵盖经史子集、天文地理、阴阳医卜、僧道技艺等十余个门类 。

它不仅是对前代文化的一次全面总结,更开创了 “按韵辑事” 的独特体例,以《洪武正韵》为纲,将内容分属 206 个韵部,每韵下再列单字,附注词义与典故 。这种编排方式既保持传统类书的检索功能,又突破单纯分类的局限,实现 “以字统事,以事系文” 的创新 。而且书中保留了原著的完整段落,较之宋代《太平御览》的节选式编纂更具文献价值 。《永乐大典》动员了当时最顶尖的学术力量,形成跨地域、跨流派的协作机制,彰显出中华文明海纳百川的包容性 。虽原书大部分散佚,但现存抄本仍为研究明代前期文化提供珍贵资料,其编纂理念更直接启发了清代《四库全书》的编纂 。

除了《永乐大典》,明朝的文学艺术也达到了一个新的高度,尤其是小说领域,更是取得了举世瞩目的成就。明代是中国古典小说发展的黄金时期,出现了《三国演义》《水浒传》《西游记》和《金瓶梅》等著名长篇小说 。

《三国演义》以三国时期的历史为背景,展现了英雄豪杰的风采,秉持 “七分事实、三分虚构” 的创作原则,在《三国志》基础上对人物进行生动描绘,丰富完善故事内容,表达了人们渴望结束动荡、过上安稳日子的期盼 ;《水浒传》描写了梁山好汉的英勇事迹,体现了反抗压迫的精神,施耐庵巧妙地将市井语言融入作品,吸引众多百姓目光;《西游记》以玄幻题材为主,展现了人性的复杂与多面,借助唐朝玄奘取经故事背景,加入艺术构思,塑造出一路降妖除魔的精彩情节 ;《金瓶梅》则通过对一个家庭生活的描绘,揭示了社会的黑暗面,是我国历史上第一部专注于市井人文内容的小说 。

此外,还有《初刻拍案惊奇》《二刻拍案惊奇》《醒世恒言》《警世通言》等大量短篇小说集,展现了明代文学小说的丰富多样性 。明代文学小说在叙事结构、人物形象塑造、语言运用等方面都达到了很高的艺术水平,情节曲折跌宕,人物形象栩栩如生,语言生动流畅,具有很高的艺术感染力 。明代戏曲继元杂剧后进一步发展,形成了多种地方戏,如昆曲、京剧等,在音乐、表演和文学剧本上都有所创新 。同时,明朝的绘画、书法、建筑等艺术形式也都取得了显著的成就,呈现出多元化的发展态势 。

清朝在文化领域,虽有文化传承的举措,但文字狱的阴影却挥之不去。清朝文字狱始于顺治时期,盛行于康熙、雍正和乾隆三朝,尤其在雍正和乾隆年间达到顶峰 。据统计,清朝立国 268 年,共发生文字狱 170 余起 ,从顺治到乾隆,每一朝都有不少文字狱案件发生 。这些文字狱数量之多、规模之大、牵连之广、杀戮之血腥,均称空前 。

清朝统治者为了巩固政权,加强对汉族士大夫的思想控制,对文人的言论和著作进行严格审查和打压,文字狱便是其中重要手段之一 。庄廷鑨明史案中,浙江湖州庄廷鑨购得朱国祯遗稿,编辑修订增补崇祯朝历史后刊行《明书辑略》,因书中尊奉南明年号、提及明末建州女真之事且有扬明抑清文字,归安罢官知县吴之荣告发,最终惊动权臣鳌拜,兴起大狱,主犯庄廷鑨虽死仍被 “照大逆律剖棺戮尸”,丢命者七十多个,近千人受牵连发配充军 ;雍正年间查嗣庭在江西科举考试出考题 “维民所止”,被雍正认为是要砍他的头,查嗣庭被抄家,死在狱中,死后尸体被侮辱,儿子狱中死去,一家人流放 ;乾隆朝胡中藻案,胡中藻是鄂尔泰门生,乾隆为打击鄂氏朋党,以胡中藻任广西学政时试题及诗文中 “乾三爻不象龙说”“一把心肠论浊清” 等字句定罪,判处其斩首 。

文字狱严重禁锢思想,堵塞言路,阻碍科学文化发展 。文人学士在文字中稍有不满或被皇帝疑惑有讥讽清朝内容,就会兴大狱,广事株连 。人们不敢议论时政,不敢研究现实,思想文化领域呈现万马齐喑的景象 。许多珍贵文化典籍被焚毁和禁毁,许多优秀文学作品和学术著作失传 ,如吕留良诗文案中,其著作被列为禁书,流传版本被销毁,思想和文学成就被长期忽视埋没 。文字狱还破坏文人之间信任和团结,士林内部人人自危,相互猜忌 ,无数无辜生命丧生,家庭破碎,社会陷入恐惧和压抑 。在文字狱的长期恐吓下,文人学者纷纷放弃 “经世致用” 的思想,转而埋头于 “考据学”,只敢研究古字、古物,不敢谈论时政、历史 。

虽然清朝也重视文化传承,编纂了《四库全书》等大型文化典籍,对传统文化进行了系统的整理和保存 。《四库全书》收录丰富,涵盖众多领域知识 。但在编纂过程中,大量书籍因 “违碍” 被销毁或篡改 ,凡书中有 “夷狄”“反清”“华夷之辨” 等字眼,要么被篡改,要么被焚毁 。据统计,乾隆年间因 “违碍” 被销毁的书籍达 3000 余种、近 7 万卷,远超《四库全书》收录数量 。清朝还篡改历史典籍,将《明史》中对满清不利记载删除,把 “后金” 与明朝战争描述为 “正义之师” ,连李白、杜甫诗句中有 “胡”“夷” 等字也被篡改 。这种 “销毁真实、编造虚假” 的操作,试图切断汉人的文化根脉,让后人忘记 “满清入关” 的历史真相,沦为 “思想上的顺民” 。

七、综合评判:各擅胜场论短长通过对明朝与清朝在疆域、人口、军事、经济、外交、文化等多方面的深入剖析,我们发现这两个朝代的巅峰时期各有其独特的优势与局限性 。

明朝在文化创新上活力四射,《永乐大典》展现了文化的集大成,四大名著等文学作品更是深入人心,对后世文学发展影响深远 。军事上,永乐时期的军队规模庞大,火器运用领先,海军实力更是称霸东亚 。经济领域,白银货币化推动了商品经济发展,海外贸易活跃,十大商帮的兴起展现了经济的活力与潜力 。

清朝在疆域拓展上成绩斐然,乾隆时期的版图奠定了现代中国疆域的基础,对边疆地区的管理虽有不足,但在一定程度上促进了民族融合 。人口增长方面,从清初到道光年间人口突破 4 亿,这一增长幅度为经济发展提供了充足的劳动力 。政治上,清朝前期历经康熙、雍正、乾隆三代君主的治理,政治相对稳定,为 “康乾盛世” 的出现奠定了基础 。

所以,很难简单地判定巅峰明朝与巅峰清朝谁更强。它们处于不同的历史时期,面临着不同的机遇与挑战,各自在某些领域达到了很高的水平 。明朝的开放、创新与活力,清朝的疆域、人口与政治稳定,都是中国历史发展过程中的宝贵财富,共同构成了丰富多彩的中国古代历史画卷 。

结语:历史镜鉴启新思回顾明朝与清朝的巅峰对决,我们不难发现,评判一个王朝的强弱,绝非单一指标所能决定,而是经济、政治、军事、文化、外交等多方面因素相互交织、共同作用的结果 。明清两朝,在各自的时代背景下,都曾绽放过耀眼的光芒,也都面临着难以逾越的困境 。

明朝的开放与创新,为中国古代社会注入了新的活力,其在文化、经济、军事等领域的成就,至今仍让人津津乐道 。但明朝后期,政治腐败、党争激烈,最终导致了王朝的覆灭 。清朝在疆域拓展、人口增长、政治稳定等方面取得了显著的成就,对中国多民族国家的发展做出了重要贡献 。然而,清朝后期的闭关锁国、固步自封,使中国逐渐落后于世界潮流,陷入了被动挨打的局面 。

历史的长河奔腾不息,明清的故事已成为过去,但它们留下的经验教训,却如同一面镜子,时刻提醒着我们 。在当今时代,我们应从历史中汲取智慧,保持开放包容的心态,积极创新,不断提升国家的综合实力 。只有这样,我们才能在全球化的浪潮中,把握机遇,迎接挑战,实现中华民族的伟大复兴 。

评论列表