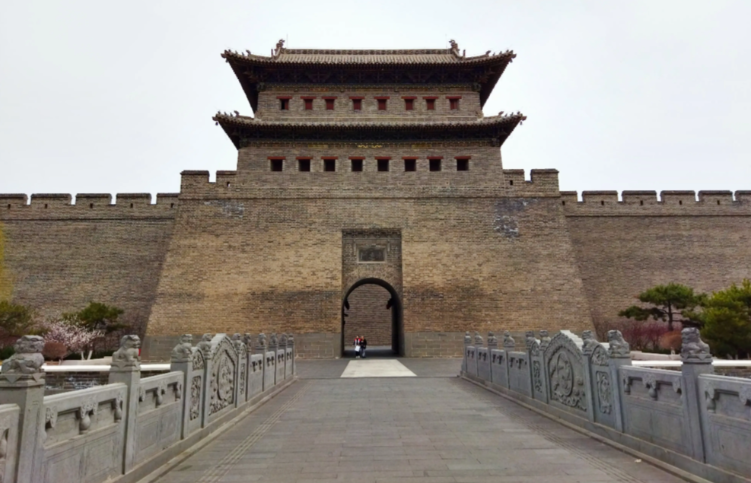

许多人第一次登上西安古城墙,都会被“四平八稳”的外形、宏阔的瓮城与门楼震住,这不正是“固若金汤”的模样吗?

可若把时间拨回到南宋,一个叫陈规的专家却对此持反对意见,他认为这种四方取正、城角见棱的做法,恰恰给了攻城方“借炮压角、平射扫人”最好的靶位。

事实真是如此吗,为什么南宋已提炼出的城防改良思路,到了明清却没有真正落地?

冬日清晨的薄雾还未散尽,城头的守卒便已站在风口上巡查。

四角的敌楼高耸,木制的棚舍在风中咯吱作响,看上去是固若金汤。

在陈规的眼中,这样的布置恰恰是致命的缺陷。

他在《守城录》中写到,投石砲的力量,足以在短时间内将这种高大直角的城角变成屠场。

当攻方的投石机在城角外依次架起,两座庞大的木制投石器仿佛张开的利齿,分别对准两侧的城壁。

它们不必瞄准高空,只需按照直角的走势,将沉重的石弹沿着两面墙壁平行抛射。

这样的轨迹几乎不会越过城垛,而是一次又一次地落在角楼顶部。

石弹砸下,碎石与木屑横飞,震得整个城头发颤。

只要几个时辰,城角上的棚舍便被掀翻,敌楼成了废墟,而最要命的是,仍然坚守的士兵根本没有躲避之地。

陈规在书中,形容这种情景:“数十步内人不能立。”

意思是说,在这样猛烈的平射打击下,凡是站在城角附近的士兵,都会被逼得趴伏在地,连抬头都成了奢望。

滚木、礌石、弩床这些本应是守军的反击利器,在石弹的轰击下根本无法操作。

守卒若是试图探身向下抛掷,往往还未施展便被迎头砸中。

久而久之,整段城角就像被抽去了防御的牙齿,成了攻方寻找突破口的绝佳位置。

与后世人习惯称颂的“敌楼高耸、马道宽阔”不同,陈规更注重实战。

他反复强调,城角应当内缩,或干脆取圆角,以减少投石机的正面覆盖面。

若是角上再竖起高大的战楼,等于主动给敌方送去一个固定的靶子;而撤去这些高耸的建筑,换成简洁的圆弧或收缩式设计,反倒能削弱平射打击的威力。

与此同时,守军也能在相对安全的弧角之后,架设自己的投石机,实施“炮倒击其后”,从意想不到的角度打击围攻的敌人。

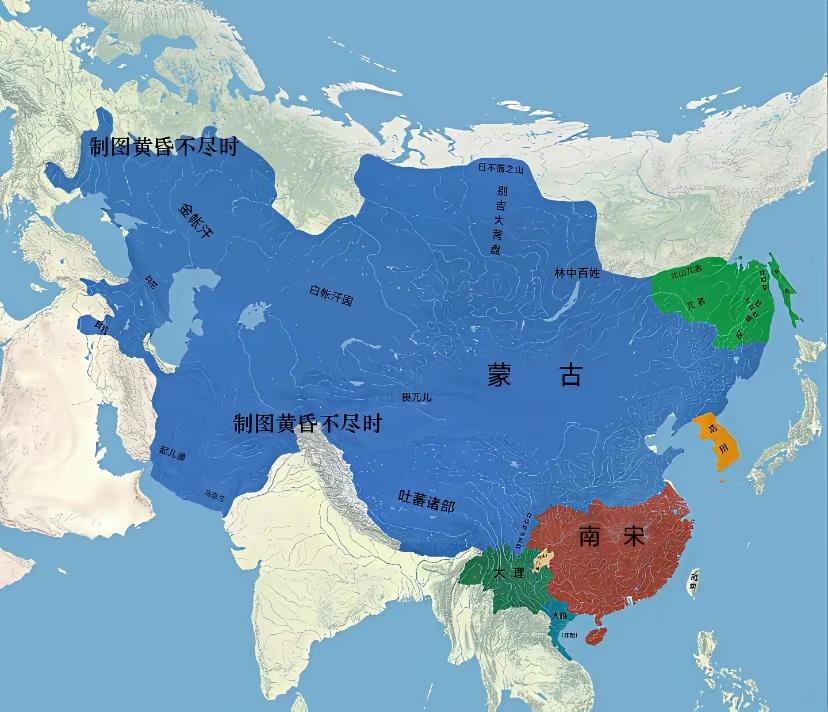

在那个金兵铁骑横扫中原、战火蔓延江淮的年代,他总结出一条不同于传统的守城方法,城池不该只是“固守”的壳,而应当“守中有攻”。

他提出“重城重濠”,不仅要加厚加宽护城河和城体本身,更要在守势中伺机出击,用出奇不意反击削弱敌军的攻势。

顺昌之战,面对金军压境,宋军凭借深沟高垒稳住阵脚,又趁敌军疲敝之际,突然出营袭击,打得金兵措手不及,城防战一时成为南宋军队少有的亮点。

这种设计思路,既是战术上的“避实就虚”,也是战略上的“以守为攻”。

可惜后世真正的践行者寥寥,后来的城建实践往往重视形制的方正和壮观,忽略了这种取舍。

纵观元明清三代,陈规的思路并未形成制度性的继承。

尤其到了明代,虽然边防体系宏大,但思想内核却回到了“以守为本”的老路。

明代的战略布局,最具代表性的便是“九边”体系。

从辽东到甘肃,设立九个防区,辅以长城、边堡、墩台等工程,以连绵不绝的城防工事构筑一道“屏障”。

今日我们在西安城内信步,看到的那一圈四方取正的高大墙垣,方正规整如同棋盘,南北中轴笔直,东西对称严谨。

它可以追溯到洪武七年,朱元璋在“高筑城、广积粮、缓称王”的策略下,敕令全国各地大规模修筑城池。

到了崇祯九年,陕西巡抚孙传庭又加筑四关、三重门楼,前设闸楼以御敌,后有箭楼以控弓弩,再加正楼巍峨;外围辅以瓮城、护城河层层环绕。

于是,一座今日人们称道为“保存最完整”的古城墙,就这样以雄壮的形态定格在关中大地。

若从陈规的角度去审视,就会发现明城墙的设计,几乎与他的建议背道而驰。

陈规主张削去直角,避免角部暴露在投石机的平射火力下,而西安城墙却四平八稳,城角处不仅是直角突出的“棱点”,还修建了高大的角楼与敌楼。

这样的布置,在投石机甚至火炮的正面轰击下,无异于自曝其短。

为什么明代工匠和官员没有吸取三百年前的经验教训,反而坚持这种设计?答案隐藏在“御敌”之外的另一重目标:御民。

在明初的设计者眼中,城墙不仅仅是防御工事,更是统治秩序,四方取正,便意味着“中正”。

朱元璋强调“纲纪整饬”,城墙是王权的延伸,直角与方形利于划分街巷、规划坊市,出入城门也因此得以严格管控。

每一座瓮城,都是一道关口,既能在战事中延缓敌军突入,也能在太平日子里约束百姓流动。

重门叠套,看似是军事布置,实际上更多的是治理的需求,出城入城要经过多重查验,粮税徭役、行商驻民,都逃不出官府的掌控。

这种取向,恰恰显示了明代军事思维的保守与技术革新的滞后。

南宋时期已有识之士指出城角的缺陷,主张城防应随火器与投石机的发展而改变,但到了明清两代,城池设计仍旧停留在强调“厚、高、正”的层面。

其背后是王朝对社会安定的优先追求,如何“以城御民”,远比“以城御敌”更为紧迫。

毕竟在明朝的大部分时间里,西安作为内地腹心,很少真正面临大规模外敌攻城的,而防范内部动荡、控制人口流动,却是时时刻刻的任务。

明代中央集权高度集中,统治者最担心的不是外敌破城,而是地方势力坐拥兵权后,难以控制。

因此,城池在更大程度上被视作“御民”的工具。

结果便是到了清末,当八国联军的火炮轰鸣在北京城下时,高大厚重的城楼反成了“靶子”。

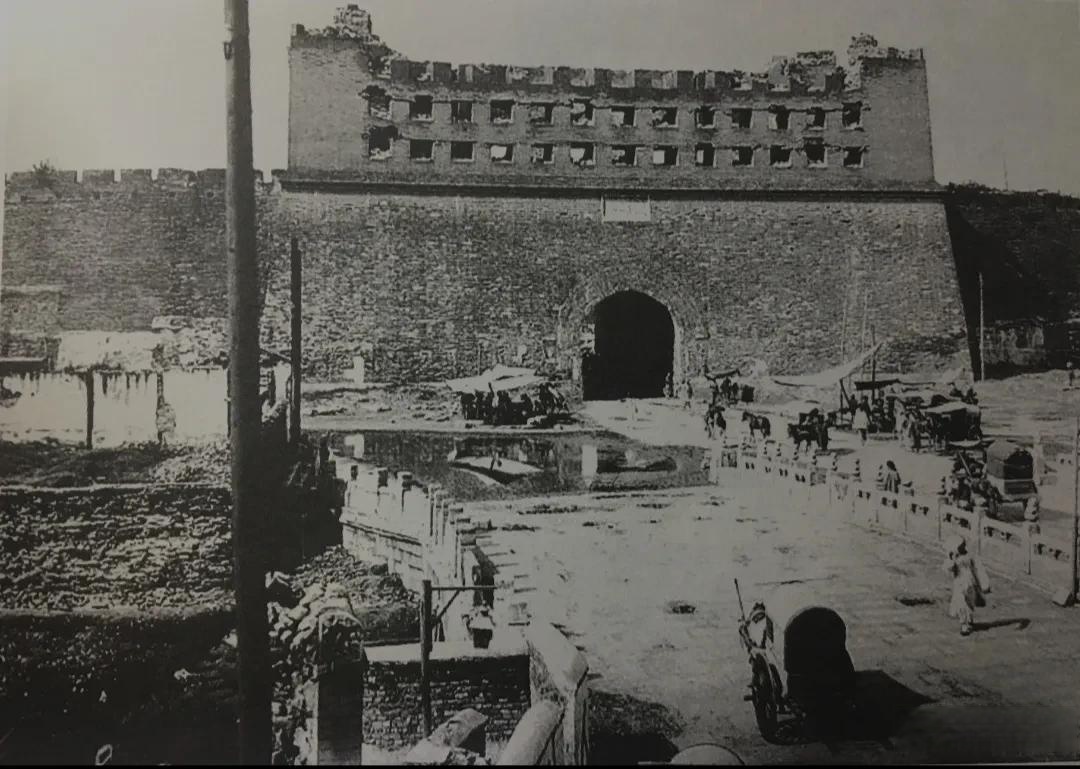

1900年,北京城墙上青灰色的砖石依旧雄伟,箭楼高耸,若只凭肉眼观看,那些城楼仿佛能够抵挡一切外敌。

但当八国联军的野战炮架在城下时,这份宏伟顷刻间成为假象。

随着火药武器的全面普及,昔日坚固的高大楼橹,反倒成了最容易瞄准的靶子。

清军依照惯常的思路,将火炮和兵力尽数集中在城墙与城楼之上,居高临下抵挡敌军,但在野战炮的直瞄火力面前,这样的布置无异于“灯下挂肉”。

敌军的炮弹一枚接一枚砸在城头,炸裂的砖石和木梁伴随着烈火滚落。

短短几个时辰,前门的城楼已是一片火海,浓烟冲天。

清军将士被炸得血肉模糊,或倒在崩裂的砖石下,或跌落城垛惨叫不止,城防线顷刻间土崩瓦解。

事实上,进入火炮时代,城墙的高度与厚度已不再是决定性优势。

昔日的“高筑墙、置兵楼”,在火药之下彻底破产。

敌人无需多费周章,只需集中火力轰击高耸的城角和楼橹,便能在最短时间内瓦解防御。

陈规早已指出,城角是最容易被攻方火力覆盖的死穴,若不改变几何设计,守军必将处于被动挨打的局面。

他主张削去直角、减少高大建筑,改以内缩或圆角的形式,让守方避免直接承受炮火平射,并创造条件“炮倒击其后”。

他早已意识到城防要根据攻守兵器的特点灵活调整,可惜哪怕到了清末,北京城仍然维持着华美对称的格局,敌楼巍然,马道宽阔,瓮城森严。

与其说清军败于八国联军的先进火力,不如说是败于对时代的迟钝,三百年前便有人指出的漏洞,在现实中被放大成惨烈的教训。

【免责声明】:本文创作宗旨是传播正能量,杜绝任何低俗或违规内容。如涉及版权或者人物侵权问题,请私信及时联系我们(评论区有时看不到),我们将第一时间进行处理!如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改。

![满清野史想不到明朝最后还给他们种了木马[大笑][大笑][大笑]](http://image.uczzd.cn/4833966861126845595.jpg?id=0)