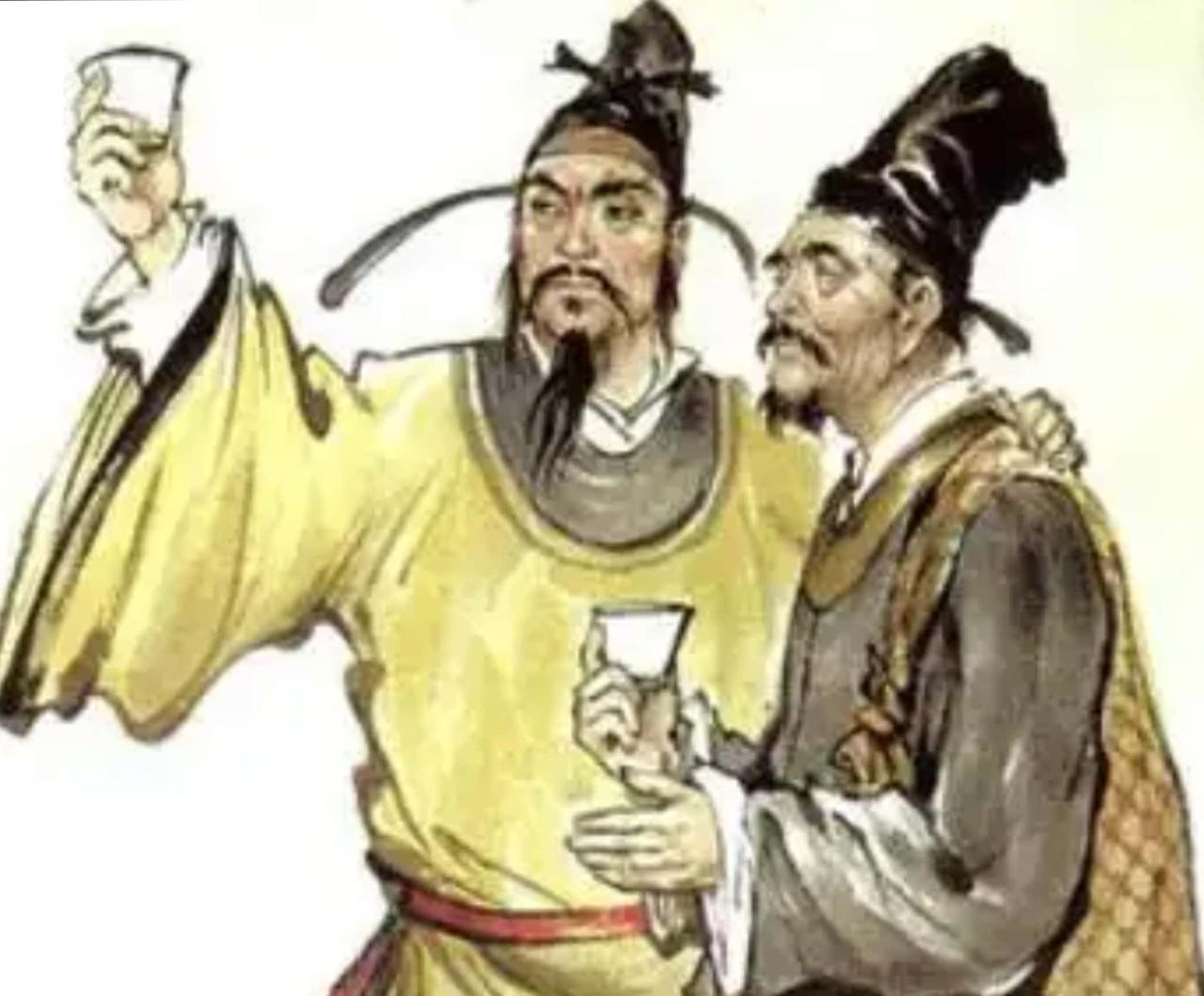

817年,宰相崔群被罢官,妻子劝他买点地,给子孙留下家业。崔群说:“已有30所好庄田,遍布全国各地。”妻子不解,崔群又说:“我主持科举,录取了30人。” 长安城西的崔府门前,车马稀落。 刚被罢去宰相之职的崔群蹲在台阶上,看着妻子王氏捧着算盘直叹气:“夫君,该置些庄田了,给子孙留条退路。” 崔群头也不抬,翻着案头新得的诗集轻笑:“我早有三十所好庄田,遍在天下。” 王氏愣住:“你何时买的田产?我怎不知?” 崔群合上书:“前年主持科举,录取的三十人,不就是最好的庄田?” 这话听着荒唐,却在唐代官场算半句实话。 崔群的故事,要从唐朝科举的“初心”说起。 自魏晋“九品中正制”烂透,世家大族垄断仕途,“上品无寒门,下品无势族”的荒诞持续了近三百年。 到隋唐,科举制横空出世,皇帝亲手夺回了“定人才”的权柄。 考试成绩说话,寒门子弟也能登堂入室。 崔群便是这制度的受益者。 他自幼聪慧,二十岁中进士,凭着“会来事”又“办事公道”,一路做到翰林学士、礼部侍郎,专管科举选才。 唐宪宗继位后,他更被拔为宰相,成了皇帝跟前的红人。 可权力的滋味,从来掺着苦。 宪宗为打藩镇,想拉拢边将皇甫镈,想封他为相。 崔群却跳出来反对:“皇甫镈只会阿谀,当年姚崇、张九龄辅佐明君,李林甫、杨国忠却毁了天下。宰相之位,关乎国运,不能随便给佞人!” 这话戳中了皇甫镈的痛处。 两人从此势同水火。 皇甫镈在宪宗耳边吹阴风:“崔群自恃选才公正,实则把科举当私门生意。” 皇帝本就因用兵需要皇甫镈的财力支持,听多了谗言,动了罢相的心思。 817年,崔群被贬为湖南观察使,从权力中心跌到了江湖之远。 崔群被贬,妻子劝他置田产,他却拿录取的三十名门生当“庄田”。 这不是疯话,是唐代科举的潜规则。 科举考试,表面是皇帝选才,实则考官才是关键。 出题、阅卷、定名次,全由主考官说了算。 考生中举后,按惯例要拜主考官为“座主”,自称“门生”。 这层关系,成了官场的隐形纽带,座主要提携门生,门生需报效座主。 白居易晚年写过一首《重题》,最后四句道尽心酸。 “胸中壮气犹须遣,身外浮荣何足论。还有一条遗恨事,高家门馆未酬恩。” 这里的“高家门馆”,正是录取他的座主高郢。 离科举三四十年,他仍记挂着报恩。 可见这层关系,比官位更重。 崔群主持科举那年,录取的三十人,日后个个成了朝堂新贵。 他们记着崔群是“座主”,自然会提携他。 妻子要的田产,哪有门生的照拂实在? 但这“座主门生”的游戏,皇帝看得明白,考官收了门生,等于在朝堂养了私党。 世家大族刚被打压,考官又成了新的“门口野兽”。 更糟的是,门生们抱团取暖,渐渐成了“朋党”,同进同退,威胁皇权。 如何切断考官与考生的利益链? 宋太祖赵匡胤想出了一套“组合拳”。 首先是“殿试”。 从前科举由礼部主持,考生拜主考官为座主。 现在皇帝亲自在金銮殿出题、阅卷、定名次,中进士的全成了“天子门生”。 恩师是皇帝,谁还敢攀附考官? 其次是“锁院”。 主考官接到任命,立刻被“关”进贡院,没放榜前不准出门。 再是“糊名”与“誊录”。 考生名字被封在卷首,考官看不到姓名。 誊录官再把试卷重抄一遍,连笔迹都辨不出。 考官成了“阅卷机器”,只能按文章好坏打分。 这套组合拳,把科举的“人治”因素压缩到了极致。 从此,考生拼的是学问,考官只管阅卷,皇帝稳坐幕后掌控一切。 制度变了,风气也变了。 宋代的考生不再把考官当“再生父母”,反而以“天子门生”自居。 崔群的“三十所庄田”,与宋太祖的“殿试锁院”,像两面镜子,照见了科举制度最本质的进化。 从“人治选才”到“制度选才”。 唐代科举的问题,不在考试本身,而在权力缺乏约束。 这种智慧,至今还在影响我们。 现在的考试,密封线、阅卷双盲、电子阅卷……哪一条不是从“糊名”“誊录”来的? 考试的核心,从来不是难倒考生,而是让努力的人不被辜负,让公平看得见。 崔群被贬湖南后,再没回过长安。 他的“三十所庄田”,终究没护住家族。 后来门生们或贬或死,崔家也渐渐败落。 反倒是宋代以后,“天子门生”成了士人的骄傲,科举真正成了寒门上升的通道。 再好的制度,也需要约束权力的漏洞,再公平的规则,也要靠技术手段兜底。 毕竟,公平二字,从来不是靠口号,而是靠一步步的改进。 主要信源:(手机凤凰网——领导干部莫存“崔氏庄田”之念_凤凰网资讯_凤凰网 神州学人网——中国古代反科举舞弊的对策及意义)

评论列表