一、先搞懂:啥是折磨人的 “老九级”?

在事业单位管理岗里,九级职员对应科员级别,就像职场里的 “入门级中层”。以前镇级事业单位的晋升是 “一条道走到黑”:想从九级升到八级(对应副科级),得等单位有领导岗位空缺,而且全镇可能就一两个八级名额。

有乡镇文化站的老员工算过账:3 个编制的单位,站长占着八级,两个干事干满 10 年还是九级,不是不努力,是根本没 “坑” 可挪。更无奈的是,很多人一待就是一辈子,九级成了看得见的 “天花板”,干得再好也难往上走,被戏称为 “老九级”。

二、新规来了:说好的 “打破天花板” 咋设计的?

2022 年起实施的县以下事业单位职员等级晋升制度,核心思路是 “职务和职级分开”。简单说,以前得先当领导才能升级别,现在就算不当领导,只要符合条件也能晋职级、涨待遇。

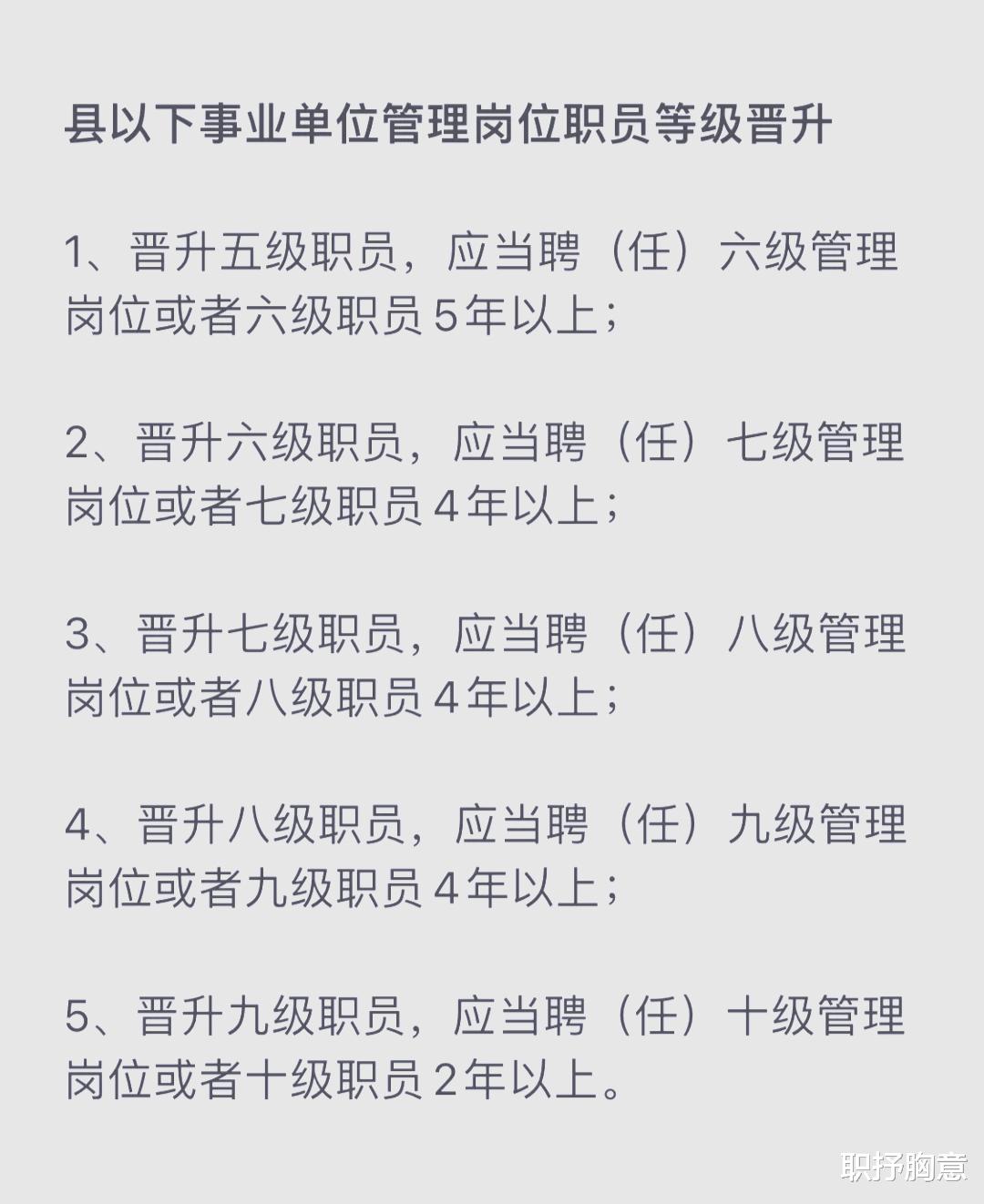

具体有两个关键变化:一是层级变多了,把管理岗分成五级到十级六个职员等级,九级之上能升八级、七级,相当于多了好几级台阶;二是明确了硬条件,比如任九级满 4 年就能评八级,年度考核优秀还能缩短时间,看起来门槛不高。

政策初衷很明确:让基层不用死等领导岗位,靠干实绩也能往上走。比如龙州县就规定,只要政治素质好、实绩突出,就能按年限和比例晋升,还把优秀、记功等奖励和晋升挂钩,这让不少 “老九级” 看到了盼头。

三、现实骨感:“天花板” 为啥没彻底打碎?

但真到了镇级单位,很多人发现晋升还是难。问题出在三个 “卡脖子” 的地方:

首先是 “粥少僧多”。政策虽好,但有比例限制:八级职员不能超过管理岗总数的 30%(七级和八级加起来不超 60%)。一个 15 人的乡镇事业单位,八级顶多 3 个名额,老员工占着位置,新人只能排队等退休空位,还是 “一个萝卜一个坑”。

其次是 “隐形门槛” 比明文规定更要命。政策说满 4 年就能升,但实际评的时候要看 “领导认可度”“协调能力”,埋头干业务的可能不如会汇报的占优势。有职员干了 5 年九级,每次都卡在 “综合表现” 上,根本不知道努力方向在哪。

最后是 “死水效应”。基层事业编很难调动,想调去县直单位得有编制还得 “有关系”,大部分人只能在本单位熬到退休。有些老员工占着八级岗没干劲,年轻人再优秀也只能等着,成了变相的 “论资排辈”。

四、总结:是 “开了扇窗”,但没 “拆了墙”

客观说,新规确实给 “老九级” 打开了一扇窗:以前是彻底没希望,现在至少有了明确的晋升路径,待遇能跟着职级涨,不用非得熬成领导。比如有些干了 8 年的九级职员,靠着年度优秀缩短年限,终于评上八级,待遇涨了不少,积极性明显高了。

但要说彻底打破 “天花板” 还不够。比例限制、隐形门槛、流动困难这三大问题没解决,镇级事业单位的晋升通道还是窄。就像给拥挤的房间多开了个小窗,能透点气,但想彻底宽敞还得扩大房间(增加比例)、拆了隔墙(打破隐形门槛)、修条通道(畅通流动)。

对基层职员来说,新规是进步,但要让 “干得好就能升” 真正落地,还得等政策细则再往基层倾斜。毕竟基层的活儿要靠人干,得让这些 “老九级” 们真的看到实实在在的上升希望。