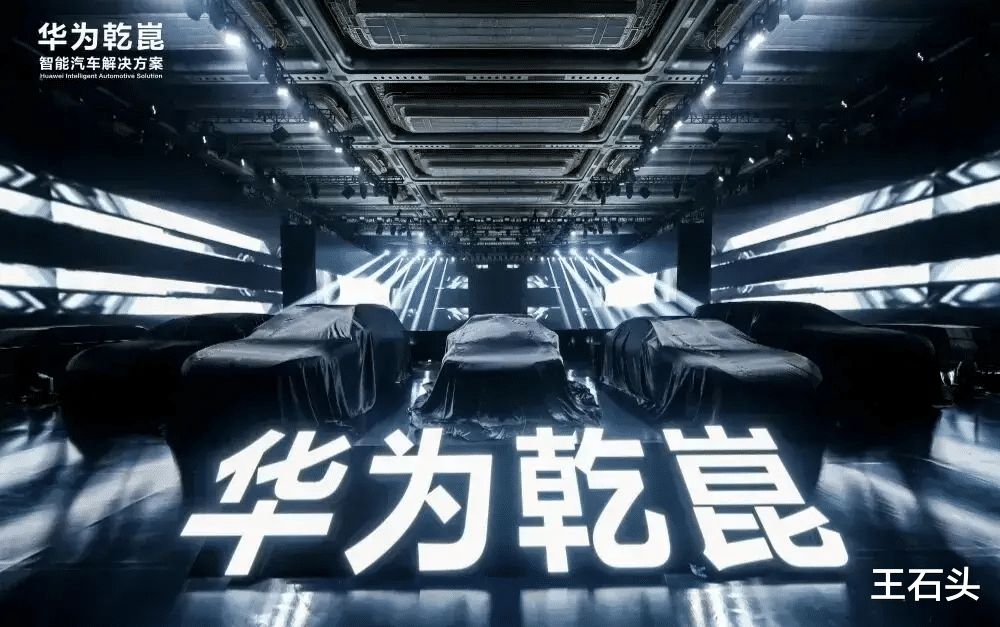

很多人一提到华为造车,总会下意识地觉得它是个“新手”,这个说法本身就有问题。

因为华为的路线根本不是自己造车,而是用技术赋能传统车企。

如果你仔细看看站在华为身后的这些合作伙伴,就会发现它们几乎都是中国汽车工业的“活历史”。

问界背后的赛力斯,虽然2016年才成立,但你往根上刨,它的前身重庆小康,再往前是渝安集团,其前身可以追溯到1986年的重庆巴县凤凰电器弹簧厂。

这家从汽车零部件起家的企业,历经三十余年发展,积累了扎实的制造功底,这历史比很多新势力创始人的年龄都大。

与华为合作后,这些传统制造经验被注入了智能化的灵魂,实现了老牌制造企业的华丽转身。

智界是奇瑞旗下的,奇瑞作为中国自主品牌的骄傲,1997年成立,1999年就自主研发成功第一台发动机。

这家以“技术立企”闻名的公司,在发动机、底盘等核心零部件领域有着深厚积累。

与华为的合作,正是传统造车工艺与前沿智能技术的完美结合。

还有享界背后的北汽,成立于1958年,是是中国汽车行业的骨干企业。

尊界依托的江淮,始建于1964年,是中国客车底盘技术的奠基者。

尚界合作的上汽,更是中国汽车行业的龙头企业,多年稳坐国内汽车行业头把交椅。

这些企业不仅拥有完整的生产制造体系,更积累了宝贵的品控经验和供应链资源。

最新亮相的三大“境”字辈品牌,同样来头不小。

华境背后的上汽通用五菱,国民神车五菱宏光的制造者,是“人民需要什么就造什么”的国民车企。

启境依托的广汽,南方汽车产业的中流砥柱,拥有深厚的日系合作经验和精湛的制造工艺。

奕境背靠的东风,是汽车工业的“二汽”本尊,在中国汽车工业中举足轻重

从这点来看,华为虽然不直接造车,但它汇聚了汽车行业的顶尖人才,更与这些老牌车企的熟练工程师、生产人员形成了优势互补。

这种“华为智能技术+传统制造经验”的模式,恰恰是中国汽车工业转型升级的最优路径之一。

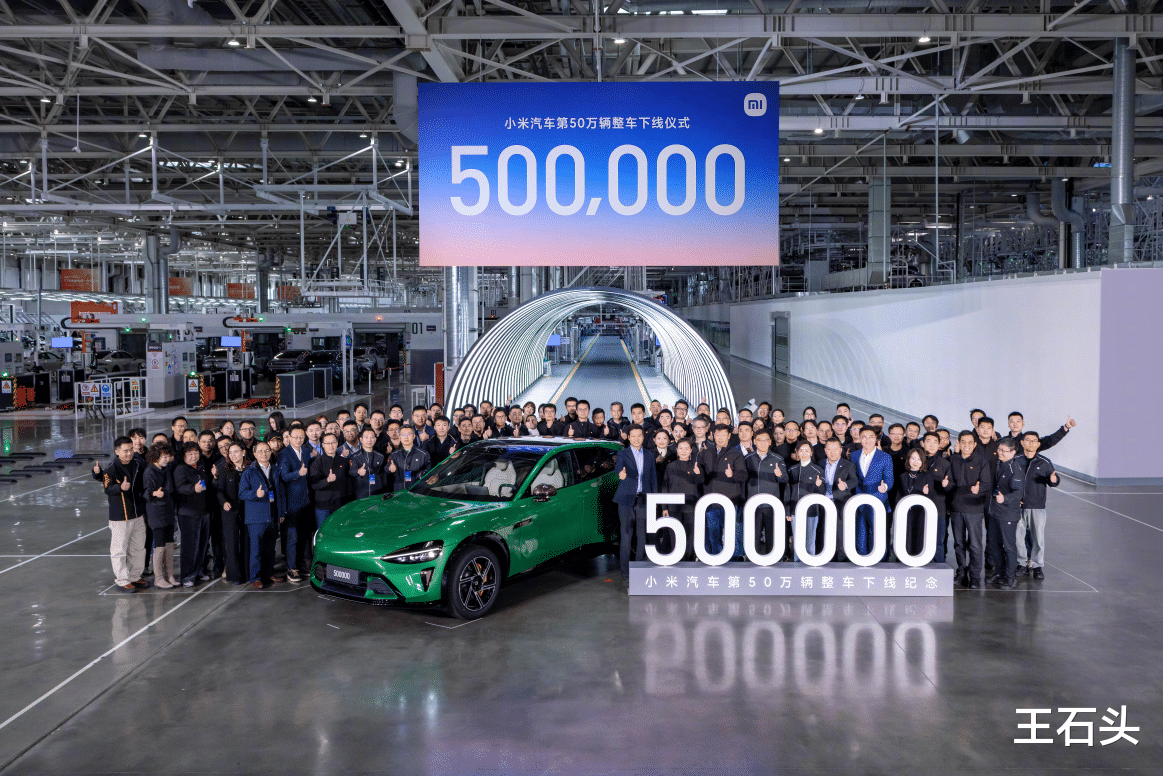

同样,小米汽车虽然起步较晚,但其核心团队汇聚了来自全球各大车企的资深专家。

这印证了一个道理,经验不属于某家企业,而是存在于那些身经百战的团队之中,经验的本质是人才与团队的传承。

现如今,中国汽车工业选择了两种革新路径,华为和小米,正以不同的方式推动着中国汽车产业的变革。

华为走的是“技术赋能”路线,用先进的智能驾驶、智能座舱等技术,帮助传统车企焕发新生,让老树开新花。

小米则凭借深厚的用户洞察和生态链优势,以互联网思维重塑汽车的产品定义和用户体验。

这两种模式并非对立,而是互补,它们共同丰富了中国汽车工业的创新图景,为“汽车强国”梦想提供了更多可能。

在这个大变革时代,我们或许应该放下成见,给创新更多的包容和期待。