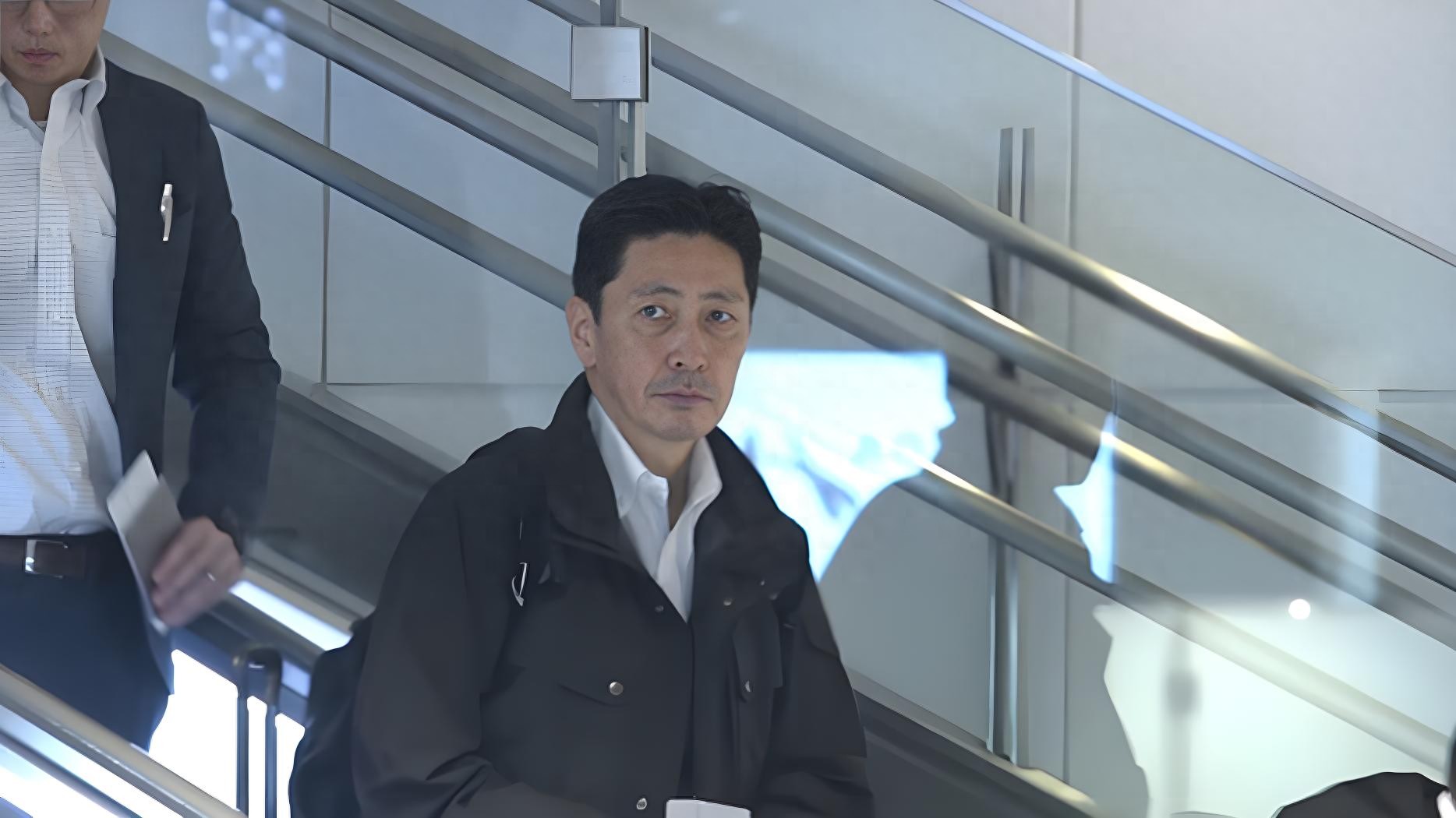

“局势不能再坏下去了”!就在中日关系因日方涉台挑衅陷入建交53年来最严峻考验的关口,一则紧急访华的消息划破了舆论场:日本外务省的金井正彰局长,在11月17日火速抵达中国,进行紧急访问。他的主要任务,就是与我们的中国外交部亚洲司司长刘劲松进行密集会谈。日方此举显然是因近期涉台错误言行导致局势紧张,匆忙前来“灭火”。但中方的立场清晰且明确:诚意永远比话术重要,核心利益的红线绝无妥协空间。

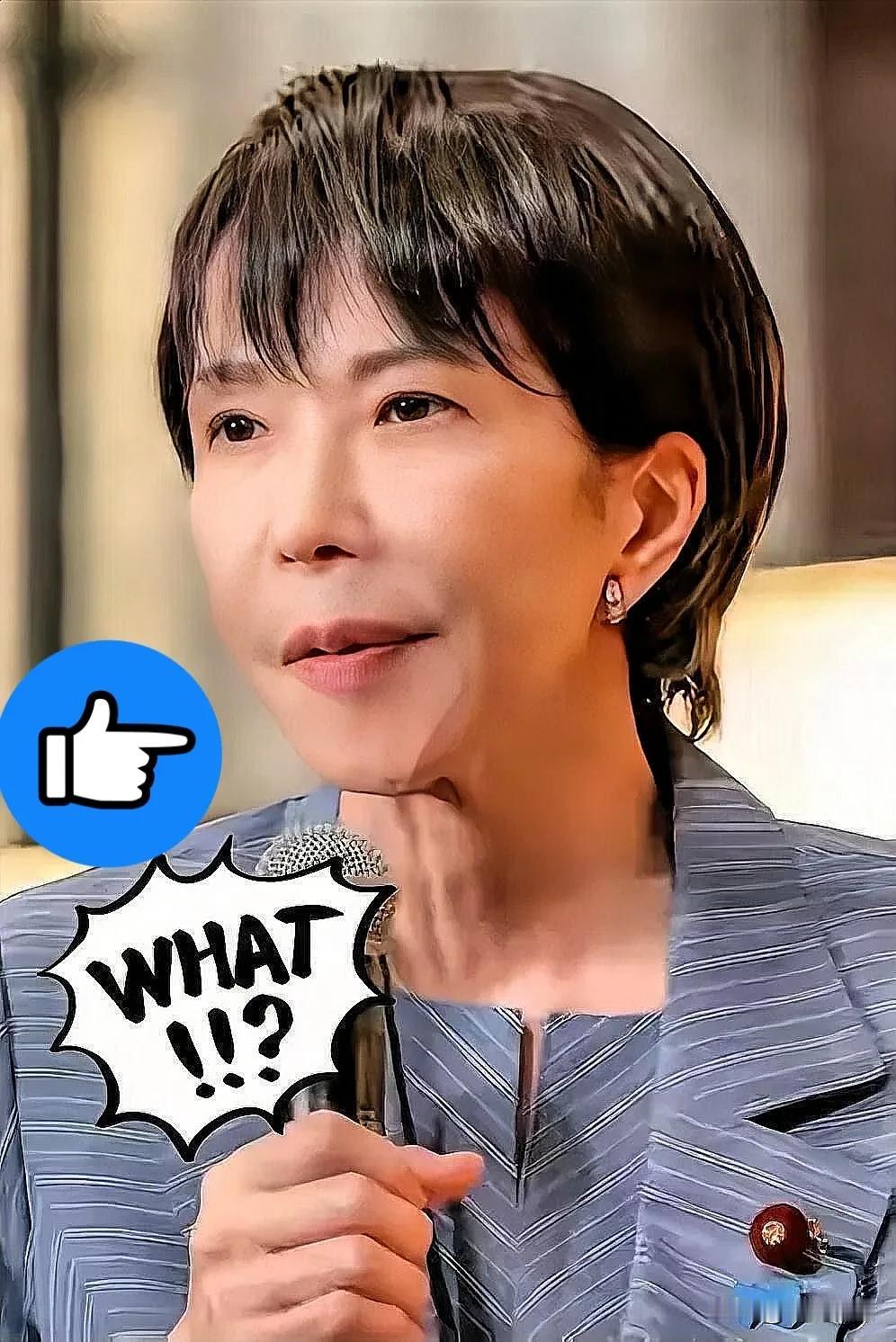

谁都清楚,中日关系走到今天这一步,责任完全在日方。本月初,日本首相高市早苗在国会公然将“台湾有事”与日本集体自卫权绑定,声称可能构成“存亡危机事态”。这是日本在任首相首次如此露骨地将涉台问题军事化,直接突破了《中日联合声明》中“充分理解和尊重一个中国原则”的底线。

中方反制迅速而有力:外交部副部长“奉示召见”日本驻华大使,用“史无前例”的外交表述传递国家意志;解放军随即派055万吨大驱编队抵近日海,黄海连续三天实弹演习释放“迎头痛击”的强烈信号;文旅部、教育部接连发布预警,提醒中国公民谨慎赴日旅游、留学,从民间交流层面给日方敲响警钟。这一系列组合拳,目的非常明确:就是要让日方清醒地认识到,挑衅必然要付出代价,红线是绝对不容触碰的。

如今金井正彰紧急来华,带着的所谓“解释”话术早已被看穿。据日媒披露,他此行核心是想辩解“高市早苗的言论未改变日方一贯立场”,还强调“分歧不应影响人员交流”。这种“既要挑衅又要维稳”的矛盾逻辑,本身就充满虚伪。要知道,当高市早苗发表涉台言论时,日本政府在国会答辩中明确称其“符合官方看法”;可当中方反制让日本渔业、旅游业遭受巨额损失,东京股市单日暴跌3.2%后,日方又急着跑来“降温”,这种趋利避害的算计,算哪门子的“诚意”?

日方这种焦虑,根源在于其国家战略的内在撕裂:他们既想在政治上追随某些外部势力,在涉及中国核心利益的问题上进行冒险试探;同时又无法割舍与中国深度绑定的巨大经济利益。数据显示,2025年1-9月,中日贸易总额高达2870亿美元,保持增长。日本在许多关键产业领域,从稀土、电池材料进口到半导体设备、工业机器人出口,都高度依赖中国市场。就连高市早苗本人,也不得不承认“中日对抗对双方均无益处”,因为日本经济界要求维持“供应链稳定”的呼声,已经压满了她的案头。这种“两头通吃”的投机心态,在中方坚定维护核心利益的立场面前,是注定行不通的。

我们中方始终是中日关系稳定的建设性力量。即便在当下,2025中日韩中小企业经贸交流会依然在成都成功举办,近千名企业代表寻求合作,这充分证明了中日经济合作的强大内生动力和“和则两利”的大势。但是,这一切合作的前提,是日方必须恪守底线。台湾问题是中国内政,这是国际社会普遍共识,也是中日关系的政治基础。任何在这一问题上的模糊和倒退,都是对两国关系的根本性破坏。

此次金井正彰访华,与其说是“协商”,不如说是日方的“纠错机会”。中方的接招逻辑很清晰:第一,日方必须正视错误,停止任何涉台挑衅,明确重申遵守一个中国原则;第二,拿出实质性举措修复互信,如重启“海洋事务高级别磋商”等机制;第三,认清国际大势,美国的F-35交付暂停及其他国家的批评都表明,破坏地区稳定的行为不得人心。

历史早已证明,中日一衣带水,和则两利、斗则两伤。上世纪70年代,正是因双方坚守一个中国原则,才开启了经贸合作的黄金时代。如今日方想要延续合作红利,就必须回到正确轨道。如果金井正彰带来的仍是空洞话术,这场“灭火”注定徒劳;只有带着正视错误的诚意和尊重红线的自觉,才能让中日关系走出僵局。

中日关系的未来,其实就握在日方手中。是继续错误前行远,还是悬崖勒马?答案一目了然。中方的立场始终如一:我们欢迎对话,但绝不接受挑衅;我们重视合作,但更捍卫主权。这场紧急外交的最终结果如何,让我们拭目以待。