导读:iPhone17拆解:给中国供应链敲响警钟,核心元件全靠国外!

在全球科技产业版图中,苹果iPhone系列始终占据着举足轻重的地位。iPhone17系列发布后,再次引发市场狂潮,尽管舆论中不乏对其设计、创新的质疑,但首发抢购的盛况依然印证了其强大的市场号召力。然而,当博主对iPhone17进行拆解,揭示出一个令人深思的现象:中国供应链企业数量虽居“果链”之首,核心元件却几乎全靠国外,这一扎心真相,无疑为中国科技产业的未来发展敲响了警钟。

一、数量优势下的“边角料”困境

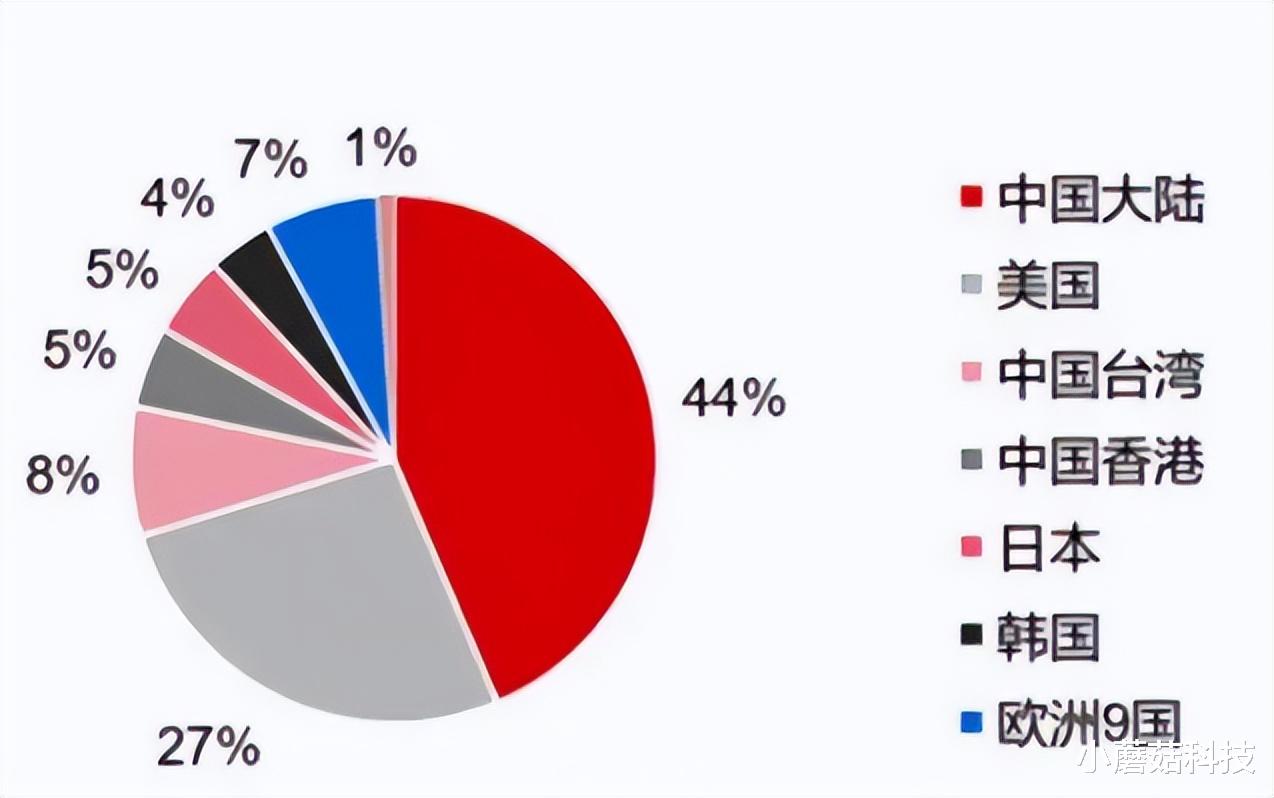

从拆解报告来看,iPhone17 Pro的“大脑”——A19 Pro处理器由苹果自研,基带虽目前部分采用高通,但iPhone17 Air已首发苹果自研基带,预示着未来两大核心元件将全面实现自研。存储颗粒来自三星、SK海力士、美光,CMOS传感器由索尼提供,屏幕则主要依赖三星和LG,仅国行版采用京东方屏幕。反观中国供应链企业,虽数量众多,却大多集中在外壳、连接件、覆盖件等“边角料”领域,这些部件技术门槛相对较低,可替代性强,中国企业的竞争优势往往仅体现在价格上。

这种“量”与“质”的失衡,暴露出中国供应链在高端制造领域的短板。长期以来,中国凭借庞大的劳动力资源和完善的产业配套,成为全球制造业的重要基地,但在核心技术、关键零部件方面,仍严重依赖进口。这种依赖不仅限制了中国企业在全球价值链中的地位,更潜藏着巨大的供应链风险。

二、核心技术的“卡脖子”之痛

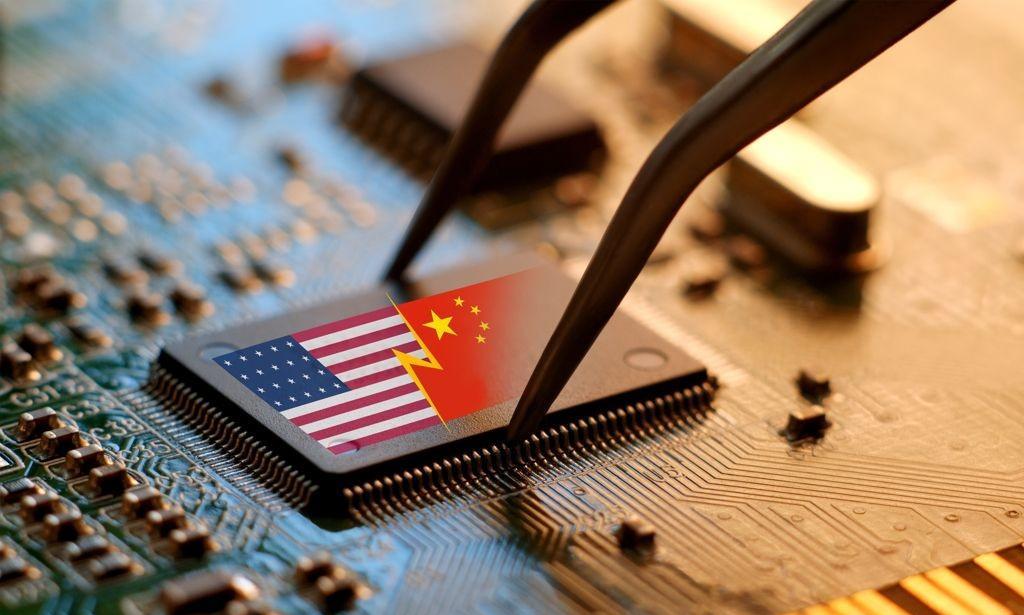

iPhone17的拆解,再次凸显了核心技术自主可控的重要性。苹果通过自研处理器和基带,将核心技术牢牢掌握在自己手中,不仅提升了产品的竞争力,更构建了难以逾越的技术壁垒。相比之下,中国手机厂商在芯片、操作系统等核心领域,仍面临“卡脖子”的困境。每年,国产手机厂商向高通、联发科采购的芯片数量和金额惊人,这种依赖不仅削弱了企业的议价能力,更在关键时刻可能面临断供风险。

核心技术的缺失,不仅影响中国手机产业的国际竞争力,更关乎国家信息安全和产业安全。在全球化背景下,科技竞争日益激烈,核心技术已成为国家间博弈的焦点。中国要想在全球科技产业中占据一席之地,必须加快核心技术研发,实现关键零部件的自主可控。

三、从“量”到“质”的转型升级之路

面对iPhone17拆解揭示的困境,中国供应链企业和手机厂商需深刻反思,加快从“量”到“质”的转型升级。一方面,企业应加大研发投入,聚焦核心技术攻关,提升自主创新能力。在芯片、操作系统、传感器等关键领域,需集中力量突破技术瓶颈,形成自主知识产权和核心竞争力。

另一方面,政府应出台更多支持政策,引导产业资源向高端制造领域集聚。通过税收优惠、资金扶持、人才引进等措施,鼓励企业加大创新投入,培育一批具有国际竞争力的科技企业。同时,加强产学研合作,促进科技成果转化,推动产业链上下游协同创新,形成良性互动的产业生态。

此外,中国供应链企业还需加强品牌建设,提升产品附加值。通过技术创新和品质提升,打造具有国际影响力的品牌,摆脱“低价竞争”的恶性循环,实现可持续发展。

iPhone17的拆解,如同一面镜子,映照出中国供应链企业在全球科技产业中的真实地位。数量优势虽重要,但质量才是决定企业生死存亡的关键。面对核心技术的“卡脖子”之痛,中国供应链企业和手机厂商需痛定思痛,加快转型升级步伐,实现从“量”到“质”的飞跃。只有这样,才能在全球科技竞争中立于不败之地,为中国科技产业的未来发展奠定坚实基础。

评论列表