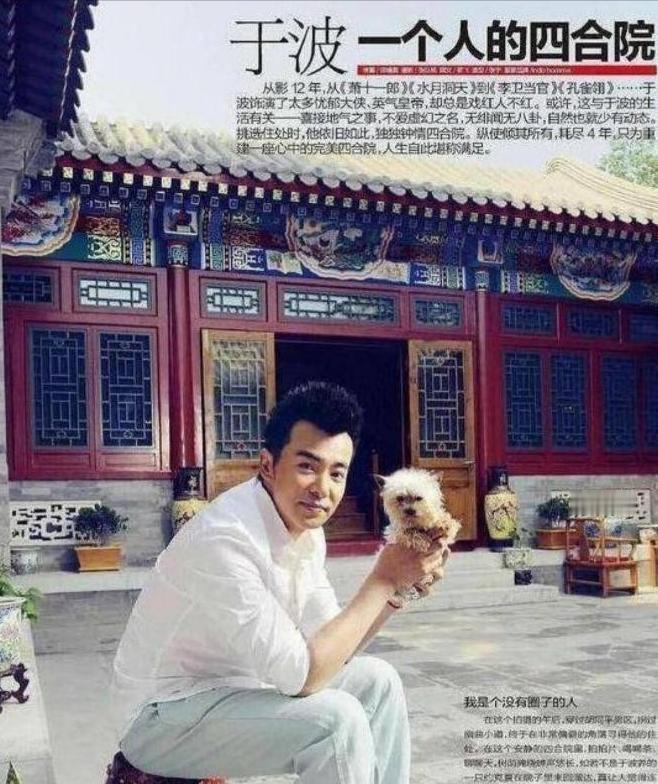

2004年,于波用260万买下雍和宫旁边的两座四合院,几年后,朋友对他说:“我出6个亿,买你一个院。”于波摇了摇头:“我对钱没啥兴趣。” 2024 年于波接拍古装剧《庭院深深》,剧组想借他的什刹海四合院取景。 他看着剧本里 “庭院拍戏” 的需求,笑着提了条件:“道具不能碰院里的海棠树。” 这棵树是 2008 年他亲手种的,陪着他走过了事业起伏的十几年。 时间回到 2003 年,于波因《水月洞天》里的 “童博” 一角走红。 片约纷至沓来,经纪公司劝他趁红多接戏,他却把目光放在了北京老城区。 2004 年拿到 260 万片酬时,他刚推掉一部偶像剧,理由是 “想找个踏实的住处”。 朋友不解:“现在是你事业上升期,该多投资曝光,买四合院干啥?” 他没多说,只是在老城区转了一个月,最终定下雍和宫和什刹海的两处院子。 那会儿他的事业正顺风顺水,《灵镜传奇》刚开机,片酬比《水月洞天》翻了倍。 但他每天收工后,不是去参加应酬,而是往工地跑 —— 四合院开始修缮了。 老匠人说 “老榆木难找”,他就推掉周末的商演,跟着去河北的木料厂挑选; 工人嫌青砖清理麻烦,他就蹲在院里,一块块刷掉砖上的泥垢。 有次拍戏时脚崴了,他还一瘸一拐去工地,盯着工人铺地砖的角度。 剧组的人笑他 “戏里是大侠,戏外是包工头”,他只嘿嘿笑:“这院子得修仔细点。” 2006 年,于波的事业遇到第一个瓶颈期。 古装剧市场开始饱和,他接拍的《幻影神针》收视率不如预期。 经纪公司建议他转型现代剧,他却在这时把更多精力放在四合院上。 什刹海的院子受潮严重,他请人重新做防潮层,花光了手头的积蓄; 雍和宫的院子排水系统出问题,他熬夜查古建筑资料,琢磨解决方案。 有人劝他 “先顾事业,院子以后再修”,他却说:“院子能让我静下心来。” 2008 年奥运会前,四合院终于修缮完工,于波的事业也有了转机。 他接拍了年代剧《大潮如歌》,饰演一个从农村出来的创业者。 拍戏间隙,他总把剧组的同事请到院里吃饭,用自己种的香椿芽做凉菜。 也是这年,北京房价猛涨,有开发商开价 2 亿买雍和宫的院子。 他看着院里刚开花的玉兰,摇了摇头:“这院子是我拍戏累了能歇脚的地方。” 那时他刚经历事业的小起伏,更明白 “能让人静下心的地方有多重要”。 2012 年,于波的事业进入平稳期,从主角慢慢转为配角。 他接拍《轩辕剑之天之痕》时,饰演的 “吕承志” 戏份不多,却很出彩。 记者问他 “是否在意戏份多少”,他指着手机里四合院的照片说:“我有个好地方待。” 这年冬天,他在院里搭了个暖棚,把什刹海院子里的锦鲤挪了进去。 拍戏回来再晚,他都会去暖棚看看锦鲤,心里的疲惫就少了大半。 有次配角戏份拍完得早,他连夜从横店赶回北京,就为了给海棠树裹保温膜。 2018 年,有朋友开价 6 亿买他的四合院,那时他刚接了一部网剧。 朋友说:“你现在接的戏片酬不如以前,这 6 亿够你养老了。” 他给朋友泡了杯茶,指着墙上的剧照说:“《水月洞天》的片酬买了院子,《大潮如歌》的片酬修了院子。” 他顿了顿,继续说:“我拍戏是为了生活,院子是我生活的根,不能卖。” 朋友看着他眼里的认真,再也没提买院子的事。 2024 年拍《庭院深深》时,于波的事业早已归于平淡。 他不再追求主角光环,只接自己喜欢的角色,戏份多少都无所谓。 剧组在院里拍戏时,他总在一旁盯着,生怕道具碰坏了海棠树。 导演笑着说:“你对这院子比对剧本还上心。”他说:“这院子陪我走过了事业好的时候,也陪我熬过了难的时候,不能动。” 如今,于波还是偶尔接戏,更多时间待在四合院里。 清晨在雍和宫的院子里打太极,午后在什刹海的院子里练字;春天摘香椿芽时,会想起 2008 年第一次拍戏回来的场景; 秋天海棠果熟了,会分给剧组的年轻演员,跟他们讲拍戏的心得。 中介偶尔还会发来报价,从 8 亿涨到 9 亿,他从来没点开过。 对他来说,四合院不是资产,是事业起伏时的避风港,是生活本真的样子 —— 这才是他不卖的原因。 主要信源:(新浪财经——于波:我做过最正确的事,就是当年花光260万积蓄买下两座四合院)