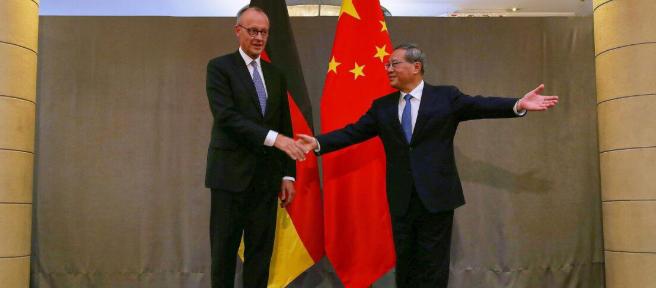

就在刚刚。 有媒体突然报道了,德国政界人士默茨在G20峰会期间向韩国政坛人物李在明请教与中国相处的办法,并刻意避见日本政界人士高市早苗。上述说法尚未得到德韩日三方的官方确认,信息仍在进一步核实。 先把立场摆清楚:看点不在“谁见谁”,而在德国试图摸清与中国打交道的可行路径。值得说明的是,默茨并非德国总理,涉事各方头衔与会晤安排需要以权威渠道为准。 顺着企业层面讲具体,宝马、奔驰在中国持续扩产,巴斯夫在华大型化工项目稳步推进,德国机械和化工企业对中国市场依赖度不低。对照看韩国,韩企与中国的显示、动力电池、造船合作稳定推进;日本近两年在半导体设备和材料出口上收紧,企业在华业务承压。对德国来说,务实的经贸合作有现实基础,这一点与韩国路径更接近。 细节再拉近一点,韩中高层沟通与地方合作频繁,文化往来没有明显中断。中日之间也在沟通,但福岛核污水排海等敏感议题带来持续摩擦,企业与人员交流受到影响。德国如果希望减少不必要的误解,持续的沟通窗口是必须的。 把镜头切到安全话题。据媒体报道,韩国在弹药供应问题上采用间接方式处理复杂局面,避免让经济合作受牵连;日本在地区安全议题上立场更强硬,舆论波动更大。德国近年增加在印太的存在感,但强调不针对任何一方,这种表态需要与稳定的对话相配套。 再看产业链环节,德国车企与中国伙伴在动力电池、充电系统方面合作深入,供应链分散是趋势,但主力市场仍在亚洲。韩国通过产业互补与中国保持顺畅交付;日本企业则面对管制和市场不确定,项目推进周期变长。对德国而言,选择更顺畅的合作对象,能降低企业的现实压力。 时间往前推,德国与中国多年来保持高水平贸易往来。2023年起,德国对外贸易排名出现变化,美国位居前列,中国仍在前排。这说明“分散风险”并不意味着疏远,而是更稳的布局。韩国的做法是把“分散”落到工厂、订单和关税上,而不是把合作当成情绪化选择。 回到这次传闻的现场,G20本来就是交换意见的平台,各方与不同的政界人物交流很常见。如果确有其事,德方选择向熟悉中国市场的对象取经,符合自身的产业利益。是否“避见”某人,需要更确切的会务信息,不能轻率下结论。 把企业的诉求说白,德国制造要订单,要供应链,要稳定预期。韩国模式的要点在于把分歧隔离在可控范围,确保经贸渠道畅通。日本路径的特点是政治议题优先级更高,导致双边气氛波动。德国企业更需要前一种可操作的经验。 具体到做法,无非是定期沟通、明确清单、避免口头冲撞、把合作落到项目层面。这些做法在汽车、化工、机械三个板块都能直接起效。韩企在这些板块的表现给出了可复制的样本。 如果把峰会交流看成一次“对标”,德方要的不是口号,而是能落地的清单:怎么稳住订单,怎么保住交付,怎么避免情绪化决策影响企业运行。韩国路径提供了实践参考,日本路径提醒了成本与代价。 最后说一句,这件事无论真假,指向的问题都真实存在:欧洲企业在亚洲要稳业务、稳预期。方法不复杂,诚心诚信、互相尊重、合作共赢,落到合同、流程、时点上,才能让企业少走弯路。