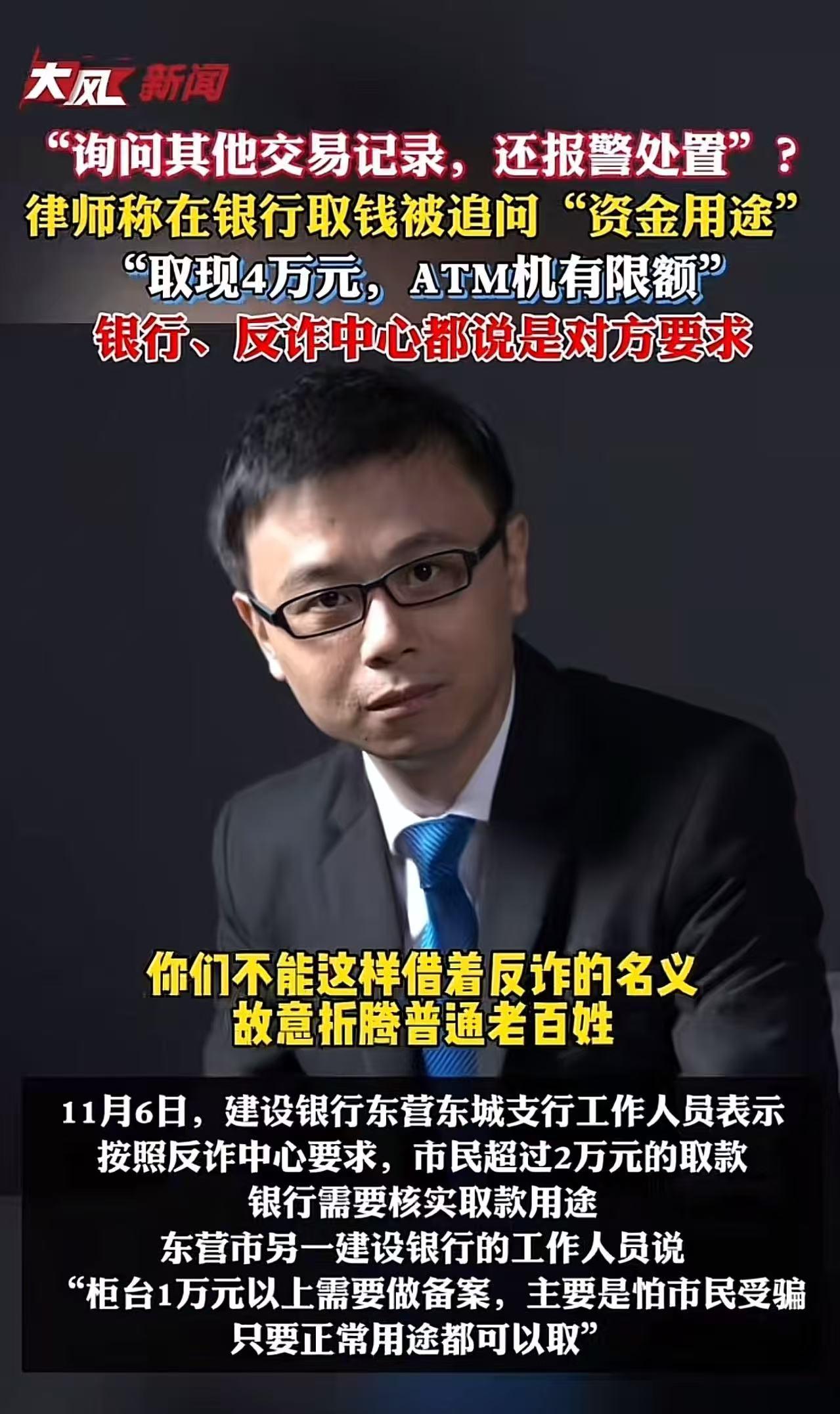

[微风]11月6日,山东一律师去银行取4万块钱,结果,银行竟然直接报警了!理由是律师不肯告诉银行,取这4万块钱干嘛用,律师无奈之下,选择妥协,告诉了银行钱的用途,本以为能顺利取到钱,不料,银行又说,系统里没有相关选项,需反诈中心找他核实。律师忍无可忍,将此事曝光! (信源:大风新闻——律师称在银行取钱被追问“资金用途”,银行、反诈中心都说是资金要求) 事情发生在山东青岛一家国有银行网点。这位律师(不愿透露姓名,暂称张律师)因处理案件需要,准备取 4 万元现金用于支付给当事人的赔偿款。 他带着身份证和银行卡到柜台办理,没想到刚说 “取 4 万”,柜员就追问:“先生,您取这 4 万块钱是用来做什么的?麻烦说一下具体用途。” 张律师当场就愣了,反问:“我取自己的钱,为什么要说明用途?这是我的合法财产,我有权支配吧?” 柜员却坚持:“这是我们银行的规定,大额取款需要登记用途,不然没法办理。” 张律师觉得不合理,双方僵持了十多分钟,后面排队的客户都开始催促,他无奈之下,只好说 “用于支付案件赔偿款”。 本以为这事就结束了,可柜员在系统里操作了半天,又抬头说:“先生,系统里没有‘案件赔偿款’这个选项,没办法录入,您看能不能换个用途?比如‘日常消费’‘装修’之类的。” 张律师一听就火了:“我实际用途是什么就填什么,怎么能随便改?再说日常消费用得着取 4 万现金吗?” 更让他生气的是,柜员见他不配合,直接说:“那没办法了,按规定这种情况要联系反诈中心核实,您等一下,我们先报警备案。” 没过多久,辖区民警就到了现场,了解情况后也觉得哭笑不得,劝银行 “4 万没到大额标准,客户又能提供合法身份,没必要这么较真”,可银行还是坚持要等反诈中心回复,张律师从上午等到下午,钱没取到,还耽误了跟当事人的约定。 事后张律师把经历发到网上,很快引发热议。有网友吐槽:“我上次取 3 万,银行也问我用途,我说‘给父母看病’,柜员还让我提供病历,这不是没事找事吗?” 也有银行从业者解释:“现在反诈压力大,我们怕客户被诈骗,所以会多问几句,但 4 万就报警确实有点过了。” 这里给大家科普个关键知识点:根据《中国人民银行关于开展大额现金管理试点的通知》,大额现金管理起点是 “对公账户 50 万,对私账户河北 10 万、浙江 30 万、深圳 20 万”,山东不在试点范围内。 也就是说,山东地区个人取 4 万现金,完全不需要登记用途,银行更无权强制要求说明用途或报警。 而且《商业银行法》明确规定,商业银行应当保障存款人的合法权益不受任何单位和个人的侵犯,银行过度干预客户取款用途,本身就涉嫌违规。 张律师后来联系了银行客服投诉,对方回复 “会内部核查”,但直到他曝光,也没收到正式道歉。 他无奈地说:“我自己就是律师,还懂点法律,普通人遇到这种事,可能只能认栽。银行的反诈初衷是好的,但不能把合规压力转嫁给普通客户,更不能滥用报警权。” 网友们也纷纷帮着梳理问题:“银行怕担责可以理解,但得按规定来,4 万又不是 40 万,至于吗?”“系统里没有对应选项,是银行自己的问题,不能让客户买单”;还有人分享对策:“遇到这种情况,直接打 12378 银保监会投诉,比跟柜员争执管用。” 其实近年来,为了防范电信诈骗和洗钱,银行确实加强了现金管理,但 “加强管理” 不代表 “过度管控”。 比如客户取大额现金时,银行可以善意提醒 “注意资金安全,警惕诈骗”,但不能强制要求说明用途;遇到可疑情况(比如客户神色慌张、用途模糊),可以按流程上报,但不能随便报警,影响客户正常业务。 张律师的经历,也给大家提了个醒:如果遇到银行无理解除取款、强制要求说明用途等情况,首先可以要求银行出示相关规定文件,若银行无法提供,可拒绝配合;其次可以拨打银保监会投诉电话 12378,或通过中国人民银行官网留言投诉,维护自己的合法权益。 你有没有遇到过银行过度干预取款的情况?如果是你,会选择妥协还是维权?评论区聊聊你的经历,一起说说那些银行服务里的 “糟心事”!

评论列表