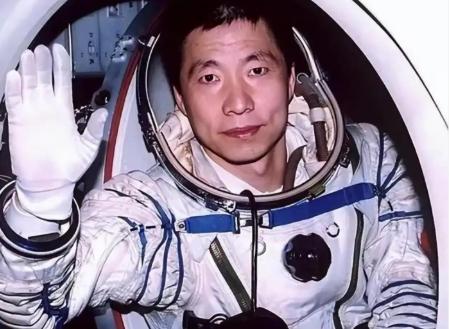

杨利伟为什么后来再也没有登天?其实,他能够活着回到地球就已经是万幸,在他攀登太空的过程中,濒临死亡的26秒、寂静太空中的敲门声、舷窗玻璃的裂纹。 2003年10月15日,清晨9点,杨利伟搭载神舟五号,从酒泉卫星发射中心起步,成为中国飞向太空的“第一人”。 当火箭上升到三四十公里高度时,突然与飞船产生强烈共振,舱内仪表盘、扶手甚至空气都开始急剧振动,8个G的负荷像无形的巨石死死压在身上,杨利伟感觉五脏六腑都在被撕扯、挤压,仿佛下一秒就要碎成粉末。 眼前瞬间漆黑,耳边只剩下刺耳的震动声,这种撕心裂肺的痛苦在地面千百次离心机训练中从未出现过,他攥紧的双手指甲几乎嵌进掌心,这该死的共振持续了26秒,对他而言却漫长得像一个世纪。 地面测控中心里,科研人员紧盯着实时轨道图,看着飞船在预定轨迹上却传来异常数据,空气都凝固了——他们做过无数预案,却没料到会遭遇如此猛烈的10赫兹以下低频振动,这种频率能直接与人体内脏共振,是航天员最致命的“隐形杀手”。 万幸的是,当飞行器整流罩打开的瞬间,共振突然减轻,杨利伟大口喘着粗气,冷汗早已浸透航天服,这次生死考验留下的不仅是身体的创伤,更成了中国航天改进技术的关键契机,他事后详细描述的每一个痛苦细节,都为后续任务扫清了障碍,神舟六号及之后的飞行中,这种致命共振再也没有出现过。 好不容易熬过共振,太空中又传来诡异的“敲门声”,寂静的轨道上没有空气传播声音,可那清晰的“咚咚”声却断断续续响起,在空旷的舱内格外瘆人,杨利伟警惕地握紧双拳,目光扫过每一个设备接口,却找不到任何异常,在完全未知的太空环境里,任何一点微小的异常都可能意味着灭顶之灾,他强迫自己冷静下来,一边记录声响出现的频率和时长,一边通过通讯系统向地面报告。 后来技术人员分析才知,这是太空中温差剧变导致设备材料热胀冷缩产生的物理声响,可在当时孤立无援的恐惧中,每一声都像在叩击生死之门。 更考验他的是进入轨道后的失重错觉,百分之八九十的航天员都会遭遇这种“本末倒置”的眩晕,仿佛整个人一直在倒着飞,严重时会诱发空间运动病,没有任何辅助手段,杨利伟只能靠纯粹的意志对抗生理反应,他盯着舱内固定参照物,一遍遍在心里校准身体姿态,几十分钟后才终于克服这种难受的错觉——这双手不仅要操控飞船,更要牢牢攥住自己的意志力。 更让人头皮发麻的是舷窗玻璃出现的裂纹,当他飘到舷窗边俯瞰地球时,赫然发现外层玻璃上蔓延着细密的纹路,心脏瞬间提到嗓子眼,他赶紧凑近观察,手指隔着航天服轻轻触碰窗壁,大脑飞速运转——外层舷窗虽有防护冗余不影响内层安全,可在太空中,热循环、辐射等任何因素都可能让裂纹扩大。 他强压着慌乱向地面详细报告裂纹的位置和长度,接下来的飞行中,只要有空就会盯着那道纹路,直到返回地球,而返回过程的凶险丝毫不亚于升空阶段,距离地面10公里时,飞船抛开降落伞盖的巨响让他心头一紧,引导伞、减速伞、主伞依次打开,每一次开伞都像被巨力猛拽,飞船在高空剧烈晃荡,他感觉自己像狂风中的树叶。 直到距离地面1.2米时缓冲发动机点火,飞船才平稳落地,舱门打开的那一刻,他看到地面人员奔跑而来的身影,紧绷的神经终于放松,这趟九死一生的旅程才算真正落幕。 能活着回到地球,杨利伟已是九死一生,这次任务后,共振带来的内脏隐性损伤逐渐显现,他需要长期进行康复调理,医生叮嘱要避免剧烈运动和高空环境,但比身体损伤更重要的是,中国载人航天事业正处在关键起步阶段,需要他将宝贵的首飞经验转化为实实在在的技术财富。 于是他转型幕后,担任航天员科研训练中心领导,把那26秒的共振数据转化为训练模拟器的核心参数,让后续航天员提前体验极端工况;他主导建立航天员心理评估体系,将自己克服失重错觉的方法纳入训练教材;他还牵头改进舱内设备布局,根据亲身操作体验优化人机交互设计,那些曾经让他濒临死亡的凶险瞬间,都变成了守护后来者的“安全手册”。 他不再需要亲自穿上航天服飞天,而是站在训练塔架旁、实验室里,用另一种方式托举更多航天人飞向太空——从神舟六号到空间站建设,每一批航天员的训练计划里,都藏着他用生命换来的经验。 杨利伟后来没再登天,不是怯懦退缩,而是经历过生死考验后,扛起了更重的责任,从首飞英雄到航天管理者,他把个人安危置之度外的精神,化作了守护中国航天事业的坚固屏障,当看到自己培养的航天员顺利进驻空间站,开展科学实验时,他知道自己当年的坚持没有白费——首飞的意义不仅在于“第一人”的荣耀,更在于为中国航天趟出一条安全可靠的道路。 如今中国空间站成为太空家园,载人登月计划稳步推进,这背后都凝结着像杨利伟这样初代航天人的牺牲与奉献。 你说,这份把个人生死化作集体进步阶梯的舍身与担当,是不是比再次飞天更让人敬佩?评论区聊聊你的看法!