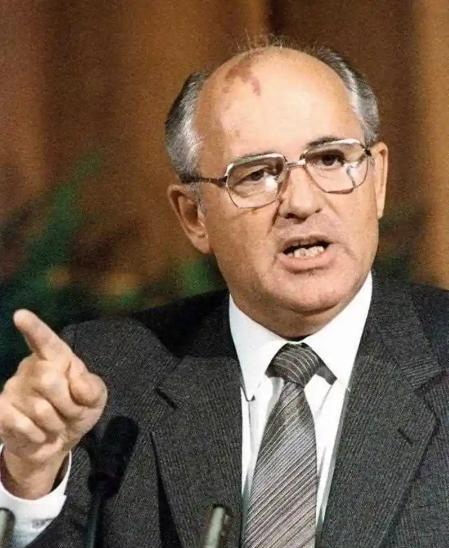

美国老觉得自己用搞垮苏联那套很厉害,就是让苏联陷入军备竞赛,经济进入死循环。当年靠“星球大战计划”,忽悠苏联加大军费开支,搞得民生产业被压缩,民众生活穷困,再加上金钱和舆论打击,最终苏联解体。 话说回来,美国人总爱回味上世纪80年代那段冷战尾声的往事,尤其是里根政府搞的那些招数,他们觉得这套组合拳把苏联逼到了墙角。核心就是通过军备竞赛把对手拖进死胡同,经济上耗干最后一滴油。里根上台后,没多久就推国防预算猛增,从1981年的1340亿美元一路窜到1986年的近3000亿,这不是小打小闹,而是实打实的财政砸盘。苏联那边呢,本来经济体质就虚,石油出口是命根子,可80年代油价从每桶30多美元跌到10美元以下,外汇收入直接腰斩。偏偏美国还卡脖子,通过各种渠道施加金融压力,比如限制技术出口和贷款,苏联的硬通货越来越紧巴。结果呢,苏联军费占比从70年代的6%飙到80年代中期的15-16%,这笔钱本该投到工厂和农场,现在全砸进导弹和坦克里,民用工业自然就萎了下去。 里根的“星球大战计划”,正式叫战略防御倡议,1983年3月23日他全国讲话时抛出来的。这玩意儿表面上听起来科幻,计划用太空激光和粒子束拦截苏联的洲际导弹,目标是打破核威慑的平衡,让美国本土免受攻击。苏联领导层一看,这不就是变相的进攻性升级吗?他们可没闲着,安德罗波夫上台后就下令反制,加速本国反导系统研发,还加大洲际导弹产量。数据显示,苏联从1983到1985年,导弹测试次数翻倍,工厂流水线24小时运转。问题在于,苏联的技术底子跟不上,美国的SDI虽说实际部署没那么快,但宣传攻势铺天盖地,西方媒体天天炒作,搞得苏联觉得不跟就落后了。结果军费像滚雪球,越滚越大,1985年戈尔巴乔夫接班时,国防开支已经占到国民生产总值的四分之一,挤占了农业和轻工业的份额。粮食产量从80年代初的2亿吨滑到后期不足1.8亿吨,进口依赖加剧,外汇储备从1980年的300亿美元缩水到1990年的不到50亿。 这套军备竞赛的逻辑其实挺直白,美国经济体量大,GDP是苏联的1.5倍,里根的减税政策还刺激了国内增长,失业率从1982年的10%降到1986年的7%,钱袋子鼓了就能多砸军工。苏联呢,计划经济下资源分配僵化,军工优先原则让民用部门喘不过气。举个例子,苏联的汽车产量在80年代停滞在每年150万辆左右,而美国同期超800万,差距拉大后,民众出行和物流都卡壳。住房建设也跟不上,城市排队买房等几年是常态,农村机械化率低,收成不稳。加之1986年切尔诺贝利核事故,清理和重建花掉数十亿美元,本该是军费的钱,现在全搭进去了。这事故暴露了苏联工业体系的隐患,安全标准低,管理松散,直接拖累了整体经济恢复。 舆论打击这块,美国下手更狠。里根政府通过CIA和国务院,资助海外广播如自由欧洲电台,每天播报苏联内部问题,从腐败到短缺,全方位放大。1983年里根在演讲中直呼苏联是“邪恶帝国”,这词儿传遍全球,西方报纸跟风转载,苏联形象在国际上雪上加霜。戈尔巴乔夫推行公开性改革,本想缓口气,结果西方媒体钻空子,报道阿富汗战争的泥潭和波罗的海地区的民族不满,国内异见分子借机发声。金融上,美国推动G7协调,冻结苏联在西方的资产,还通过国际货币基金组织施压贷款条件。苏联出口的天然气和石油,本来是换外汇的王牌,可美国游说欧洲买家转向中东供应商,价格战打得苏联出口量从1985年的每天8000万吨降到1990年的6000万吨。结果,苏联的债务从1980年的200亿美元堆到1991年的近700亿,国际信用崩盘。 经济死循环的形成,说白了就是军费挤出效应。苏联的工业产值中,军工占到30%以上,远超美国的6%,这意味着每多造一辆坦克,就少一台拖拉机。80年代后期,消费品短缺成常态,面包和肉类的配给制卷土重来,黑市价格翻倍。失业隐形存在,工厂减产后工人转岗到低效部门,生产率从1970年代的年均3%降到80年代的1%以下。石油危机后,苏联转向出口武器换钱,阿富汗战争每年耗资20亿美元,古巴和越南的援助再加30亿,这笔账全记在军费头上。里根的反苏联盟也起作用,拉拢沙特增产石油压价,1986年油价崩盘直接让苏联损失数百亿外汇。 解体进程加速在1989年,柏林墙倒塌标志东欧卫星国松动,波兰和匈牙利先变天,苏联无力干预。1990年,立陶宛等波罗的海共和国宣布独立,戈尔巴乔夫的改革从经济松绑到政治多元,本想救国,结果党内保守派反弹。1991年8月政变,八三一事件中,叶利钦站出来对抗,坦克开进莫斯科街头三天后败退,这直接敲碎了中央权威。12月8日,叶利钦、克拉夫丘克和舒什克维奇在比萨拉比亚森林签贝尔韦日协议,宣告苏联联盟不复存在。12月25日,戈尔巴乔夫辞职,克里姆林宫的苏联旗降下,15个共和国独立,俄罗斯继承了大部分核武和联合国席位。