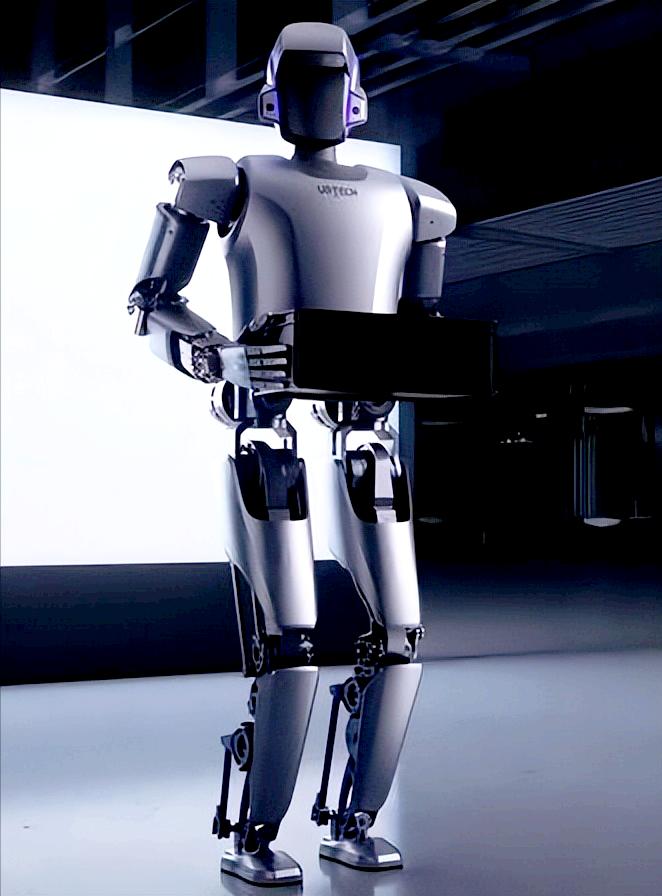

会跑、会跳、能举重,动作丝滑。 更关键的是,它不仅能展示,还能干活。 有的还上了生产线,负责物料搬运与设备检测。 它不是噱头,而是真在“替人干活”。这就是越来越多人形机器人的应用场景。 这意味着“人形机器人取代人类劳动”已不再是幻想,而是产业化的现实进程。 有人还在安慰自己:“机器人顶多干点苦活累活,不会抢我的饭碗。”但事实是,它们正在一点点蚕食人类的工作版图。制造业的拧螺丝、分拣、质检,服务业的搬运、迎宾、保洁,甚至教育、医疗的部分辅助岗位,都在被算法和机械臂重新定义。过去我们以为“情感”“创造”是人类的最后防线,可AI早已在写小说、画画、写程序,甚至模仿语气和神态。 别忘了,这是在我们中国。政策、资本、供应链正形成合力。《“十四五”机器人产业发展规划》提出,要让机器人“像人一样聪明、像人一样灵活”。企业真照这个方向干:宇树靠自研伺服系统,把成本打下来;优必选已经拿到多地政府采购订单;连百度、华为都在给机器人装上大模型。这意味着,它们离“量产替代”只差几次算法升级。 所以,问题不是“机器人会不会取代人”,而是:你所做的工作,有没有被机器替代的必要? 如果你的工作依赖经验、重复操作、可量化评估,那就危险。机器更便宜、更稳定、更听话。唯一安全的岗位,是那些能定义规则、设计流程、提出新需求的人。 科技不会讲感情,它只认效率。人形机器人取代的不是人性,而是人类的懒惰与侥幸心理。要想不被淘汰,唯一的办法,就是比机器更像“人”——会思考、有判断、能创新。