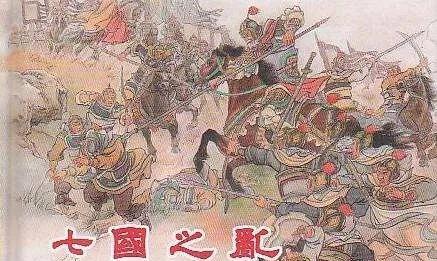

难以置信!汉朝“七国之乱”竟是一场“削蕃大戏”,晁错为何“引火烧身”? 在西汉王朝的历史舞台上,有一场被后人称为“七国之乱”的动荡事件,不仅仅是一场简单的兵变,更是一场“刀光剑影、阴谋诡计”的大戏。这场纷争的背后,隐藏着复杂的权谋布局,牵扯出诸多人物的恩怨情仇,也折射出汉朝中央集权的演变轨迹。 公元前154年,汉景帝在位期间,面对日益复杂的国内局势,决心“整顿天下”,推行一项名为“削蕃”的政策。所谓“削蕃”,就是削减那些封地庞大、势力强大的诸侯王的封地面积,使其不得再拥有像小国般的独立空间。这一政策的核心目的,是为了强化中央皇权,防止地方诸侯凭借封地和兵力自立山头,形成割据势力。晁错,时任丞相,提出了这一“削蕃”的战略方案,认为只有削弱诸侯王的封地,才能实现“天下一统”的大业。 然而,谁曾想,这项“削蕃”措施一经推行,便如投石入水,激起千层浪。原本旨在巩固中央集权的举措,却引发了诸侯王们的强烈反弹。尤其是吴王刘濞,他平日里温文尔雅,颇有“野心”,但在“削封地”的威胁下,立刻变得愤怒不已。刘濞不仅自己不肯就范,还联合了楚、赵、燕、魏、蜀、汉六国的诸侯王,形成了“七国联盟”,共同反抗中央的“削蕃”政策。这场反叛,史称“七国之乱”,成为汉朝历史上一段极为关键的转折点。 “七国之乱”的爆发,犹如一场盛大的戏剧上演。刘濞带领的叛军尚未抵达京城,便高喊“诛晁错,清君侧”的口号,试图以此激起更多的支持者。叛军的声势浩大,兵力强悍,局势一度令人担忧。面对如此危局,汉景帝原本不想大动干戈生灵涂炭,于是诛杀晁错一族以平众怒,然而刘濞等不买账,继续造反。汉景帝派周亚夫为帅抵御叛军。周亚夫展现出沉稳冷静的应变能力。他深知,正是这场叛乱的关键,必须用智慧和策略来应对。他没有硬碰硬,而是以逸待劳并切断叛军粮草供应,经过三个月的激烈战斗,叛军弹尽粮绝军心溃散,周亚夫趁势追击,最终将刘濞的反叛势力一锅端,平息了这场动乱。 然而,胜利的代价也不轻。刘濞败逃被捕,最后被处死,其他诸侯王也纷纷自杀收场。这场“七国之乱”虽以汉朝的胜利告终,但其背后所反映出的权力斗争、利益冲突,却远比表面上的胜败更为复杂。这场动乱的平息,为汉景帝提供了一个深刻的教训,也为后续的中央集权制度奠定了基础。 在平定叛乱之后,汉景帝借助贾谊等贤臣的建议,推行“削蕃改革”。他不仅剥夺了诸侯王们的封地和政权,更将一切实权集中于皇帝手中。诸侯王的封地被逐步削减,原本拥有“地下皇帝”般权势的诸侯们,逐渐变成了名存实亡的“附庸”。从此以后,汉朝的地方诸侯王们仿佛“被剥了壳的鸡蛋”,再也无法对中央构成威胁。中央集权的旗帜高高飘扬,汉朝也正式迈入“皇权至上”的新时代。 这场“七国之乱”,不仅仅是一场政治斗争,更是一场“权谋大戏”。晁错提出“削蕃”的初衷,是为了巩固皇权、统一天下;但他的“引火烧身”,也正是这场政策的牺牲品。而刘濞等诸侯王的反叛,则是“权力欲望”的爆发,是他们试图挣脱中央束缚、谋求自主的表现。最终,汉景帝用铁血手段平定了叛乱,巩固了中央集权,也为后世树立了“中央集权”的典范。 #历史# #历史冷知识# #汉朝历史趣闻#