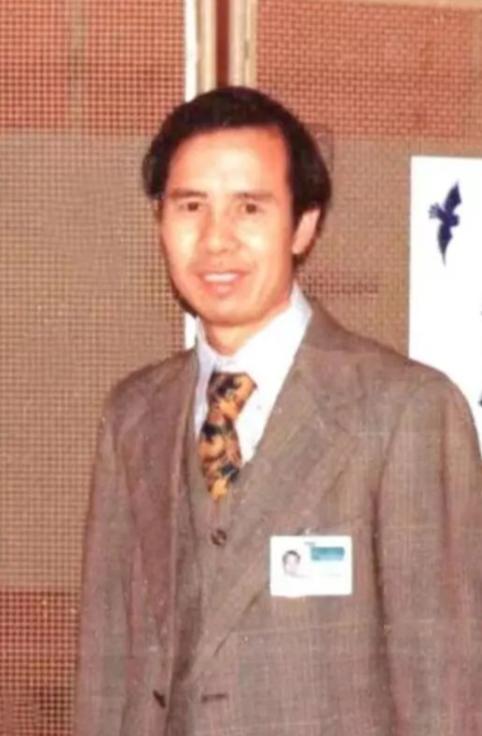

1985年11月,我国外交官何存峰乘坐美国客机飞往纽约,在飞行途中,何存峰去了一次洗手间,回来却发现随身携带的外交邮袋不翼而飞,外交邮袋中装着绝密文件,这次的任务就与文件有关,他向美国机长提出交涉,被美方粗暴地拒绝了。 他心里咯噔一下,立刻想起同行的杨水长。离开前明明叮嘱过对方看好脚边的邮袋,不过十分钟,人跟东西都没了踪影。客舱里静得奇怪,没人议论,没人指点,连邻座的乘客都低着头假装看书。 何存峰逐排检查了两遍,座椅底下、行李架上都翻遍了,那两个印着国家标识的红色封蜡邮袋,连同杨水长一起蒸发了。他快步走向前舱,想看看驾驶舱附近有没有隔间,刚到服务区就被两个穿制服的拦住,对方双臂交叉,连话都懒得跟他多说。 情急之下,他找到后排一位英语流利的中国乘客帮忙翻译。“我是中国外交信使,护送的邮袋涉及国家核心利益,现在人和袋都失踪了,必须立刻处理。”他盯着机组人员的眼睛,一字一句说得清楚。 对方听完翻译,面无表情地递来个手提袋。里面是他的护照、机票和几张零钱,还有一张杨水长的字条,字迹潦草,说自己要申请政治避难,没提邮袋的事,却像一把钝刀割得他心口发紧。 广播突然响起,说飞机因技术问题要改降芝加哥。何存峰攥紧了拳头,这哪是什么技术问题,分明是想把邮袋转移出去。他再次要求见机长,对方终于露面,却绕着圈子说杨水长想带邮袋去台湾,是“个人决定”。 “他没这个权利!”何存峰打断他,声音不大却带着不容置疑的强硬,“外交邮袋受国际公约保护,只有我能全程护送,谁也不能拆,不能动。”机长愣了一下,大概没料到这个中国信使如此寸步不让。 没过多久,几个自称美国移民局和国务院的人上了飞机,态度严肃地说杨水长不愿交出邮袋。何存峰拿出早已背熟的公约条款,告诉他们如果强行扣留或拆封,中方会立即通报国际组织,所有后果由美方承担。 双方僵持了近一个小时,机舱里的空气都像凝固了。何存峰始终站在过道中央,目光扫过每一个人,没有丝毫退让的意思。那位中国乘客悄悄对他说:“他们好像在商量什么,你撑住。” 终于,领头的美方人员松了口,说可以归还邮袋。何存峰跟着他们走到指定座位,看到两个邮袋端正地摆在那里,封条完好,编号没错,悬着的心才算落了地。他抱起邮袋往回走,路过舱门时撞见了杨水长。 对方被两个移民官架着,头低得快碰到胸口,没敢看他。何存峰也没说话,只是把邮袋抱得更紧了些。后来听说,杨水长没能去成台湾,在美国的难民营里混了几年,三十多岁的人看着像五十岁,再没了当初的意气。 飞机重新起飞时,夕阳透过舷窗照在邮袋的红蜡封上,泛着一层暖色。何存峰摸着封蜡的纹路,想起出发前领导说的话:“信使的命,跟邮袋绑在一起。”他知道,自己守住的不只是两个袋子,还有比性命更重的责任。 回到纽约后,他把事情的经过写成详细报告。中美双方后来专门就外交邮袋管理签了备忘录,只是没人再提起那个在万米高空叛变的人。何存峰偶尔会想起那天的云,白得刺眼,像极了某些人轻易背弃的信仰。