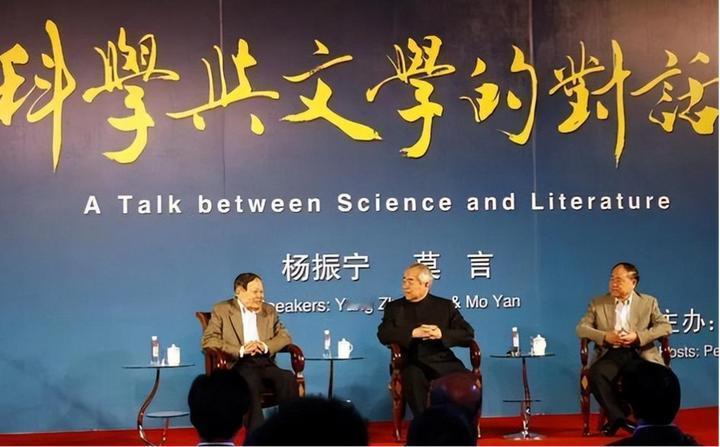

杨振宁当众挖苦莫言:虽然我们俩都获得了诺贝尔奖,但是,不同的是,你是农民的儿子,我是教授的儿子。而莫言的反击,让人佩服不已! 台下的掌声突然停了,空气像凝固了似的。莫言手里的茶杯晃了一下,茶水在杯沿转了个圈,没洒出来。 他抬头笑了笑,眼角的皱纹里盛着光。 “杨先生说得对,出身确实不一样。” 他顿了顿,声音不高,却清清楚楚,“不过我站在领奖台上时,最想的是另一件事——这是诺贝尔文学奖第一次发给中国籍作家。” 这话像颗石子投进水里,台下先是静,接着爆发出更响的掌声。杨振宁端着茶杯的手顿了顿,指尖在杯壁上轻轻敲了两下。 莫言没接茬说出身,反倒说起斯德哥尔摩的冬天。国王递奖牌时,他没顾上紧张,光顾着看王后的王冠,还有两边侍从中那个总偷瞄他的小姑娘。 “那时候我就想,咱中国的故事,终于被更多人听见了。”他说这话时,像在讲村里的新鲜事,没有一点架子。 谁都知道莫言的底子。山东高密的土坯房里长大,五年级就辍学,跟着大人在田里割麦子。饿肚子的时候,他就蹲在草垛旁,看天上的云怎么变,琢磨着编故事给自己听。 后来当了兵,在仓库里管图书,他把能看的书都翻烂了。字典被摸得卷了边,每个字旁边都写着密密麻麻的注解,那是他自己悟出来的意思。 而杨振宁的路,是另一番光景。父亲是留洋的数学教授,家里的书架比墙还高。西南联大的煤油灯下,他啃的是外文原版的物理书,身边都是钱钟书、费孝通这样的大家。 可莫言从不避讳这些。有人问他,会不会觉得起点太低,他总说:“高密的红高粱地里,藏着比公式更复杂的道理。” 节目里,主持人追问:“那您觉得,天才是什么样的?”莫言指着杨振宁笑:“这就是啊。物理公式错了就是错了,容不得半点含糊,得是真天才才能搞明白。” 他又补了句:“文学就不一样了,我说的故事,有人觉得好,有人觉得不好,很正常。”这话既抬了科学的严谨,又给了文学的包容,谁听了都舒服。 后来有人提起那场对话,说莫言太会说话。莫言听了只是摆手:“不是会说,是真那么想。”他得奖后,有人翻出他早年的文章,字里行间都是泥土味,却带着股子韧劲儿。 就像他写的红高粱,扎根在地里,却能长到一人多高,风一吹,哗啦啦地响,全是生命力。 杨振宁后来在另一个场合说:“莫言的文字里,有中国的根。”这话算是给那场对话画了个句号。 其实哪有什么挖苦和反击,不过是两个站在山顶的人,看风景的角度不同。一个从公式里看宇宙,一个从泥土里看人间,最终都望向了同一个方向——让世界看见中国。 现在再想起那天的场景,最清楚的不是谁的话更漂亮,而是莫言说“中国籍”三个字时,眼里的光。 那光里,有高密的田野,有仓库里的旧书,还有一个农民的儿子,用文字走出的漫漫长路。

![爽文!传宗接代?传得明白吗你就传[doge]](http://image.uczzd.cn/14245473859467546848.jpg?id=0)