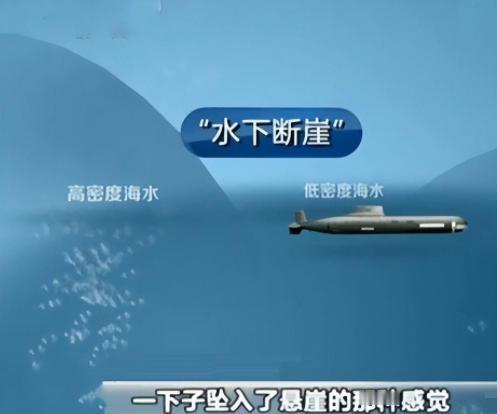

一旦中美战争爆发,中国最大威胁不是B21轰炸机,不是核动力航母,而是水底冷枪杀手“核潜艇”。 那些号称 “水下幽灵” 的核潜艇,正以人类难以察觉的方式,在南海、东海的复杂海况中潜伏。即便中国拥有全球顶尖的卫星侦察网和反隐身雷达,即便东风导弹能把航母变成 “海上棺材”,核潜艇的致命性依然难以撼动。 这不是危言耸听,而是现代海战的残酷现实。 先说为什么航母和轰炸机不足为惧,B21 轰炸机虽然隐身性能优异,但中国已构建起 “天 - 空 - 地” 三位一体的反隐身网络。 天基红外卫星能捕捉到轰炸机发动机的尾焰,地面部署的 YLC-8E 米波雷达可将隐身目标的雷达反射面积放大数十倍。 至于航母战斗群,即便有宙斯盾系统护航,在中国东风 - 21D、东风 - 27 等反舰弹道导弹面前,也不过是移动的靶子。 这些导弹采用高超音速滑翔弹头,末端速度超过 10 马赫,现有反导系统根本无法拦截。更不用说中国还有 “无侦 - 8” 高超音速侦察机,能在冲突爆发后第一时间锁定航母坐标,引导导弹实施饱和打击。 然而核潜艇的威胁截然不同,以美国 “弗吉尼亚” 级攻击核潜艇为例,其采用泵喷推进系统和双层消音瓦,水下噪音仅 95 分贝,比海洋背景噪音还低。 这种潜艇能携带 40 枚 “战斧” 巡航导弹,在距离中国海岸 1000 公里外发动突袭。更致命的是,南海复杂的地形为核潜艇提供了天然庇护所。 这里海底山脉纵横,水温垂直分层明显,声呐信号在水中多次折射反弹,即便美国最先进的 SOSUS 海底监听系统,也难以在这片 “声学迷宫” 中精准定位潜艇。 2021 年美军 “康涅狄格” 号核潜艇在南海撞山事故,就暴露了复杂地形对反潜作战的巨大干扰。 中国反潜技术虽有突破,却仍存在致命短板。最新研发的尾流磁场探测技术,能通过潜艇航行时产生的微弱磁场锁定目标,但该技术目前仅适用于浅海区域。 在南海深海区,潜艇可利用 “深海声道” 隐藏行踪。这是一层水温、盐度稳定的水层,声波在其中能传播数千公里而不衰减。 更麻烦的是,中国反潜网络的 “最后一公里” 存在漏洞。现役主力反潜直升机直 - 9C 航程不足 300 公里,卡 - 28 虽性能均衡却依赖进口,难以在广袤海域形成有效覆盖。 相比之下,美国已部署 “海上猎手” 无人反潜舰,这种造价仅 2000 万美元的装备,能在海上持续追踪潜艇数月,且无需担心人员伤亡。 核潜艇的致命性还体现在战略威慑层面,即便中美爆发常规战争,美国 “俄亥俄” 级弹道导弹核潜艇携带的 24 枚 “三叉戟” 导弹,每枚可搭载 8 个分导式核弹头,仍能对中国构成核威慑。 这种 “二次打击” 能力,使得中国在决策时不得不考虑核战争的风险。而核潜艇的隐蔽性,让这种威慑变得更加难以捉摸。你永远不知道,某艘潜伏在南海的 “俄亥俄” 级,是否已将导弹瞄准北京。 面对这种威胁,中国并非毫无还手之力。正在南海部署的海底光纤声呐阵列,能实时监测数百公里内的潜艇活动;055 型驱逐舰搭载的拖曳线列阵声呐,探测距离超过 100 公里。 但这些措施仍不足以完全抵消核潜艇的优势。毕竟,反潜是一场 “猫鼠游戏”,潜艇只需找到一个漏洞就能发动致命一击。 正如瑞典潜艇专家贡纳尔・维斯兰德所言:“反潜战争的新时代已经到来,谁能在技术和战术上先人一步,谁就能掌握主动权。” 这场博弈的结局尚未揭晓。但有一点可以确定:当 B21 轰炸机的隐身涂层在雷达波下无所遁形,当航母战斗群在东风导弹的呼啸中瑟瑟发抖,深海里的核潜艇,依然是悬在中国头顶的达摩克利斯之剑。 如何破解这个困局?或许答案藏在正在测试的无人反潜舰队里,藏在量子通信引导的反潜网络中,更藏在每一位科研人员攻克技术难题的日日夜夜里。 毕竟,在这场没有硝烟的战争中,任何疏忽都可能付出无法承受的代价。