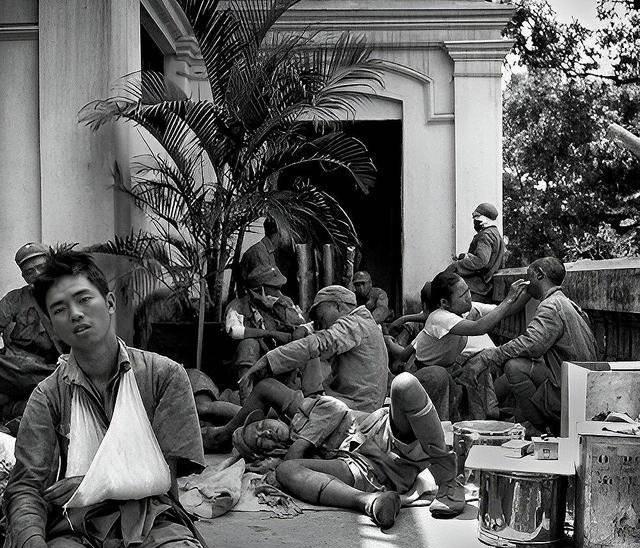

1942年一名新四军战士外出时,突然看到对面偷偷摸上来一大片日军,自己的后方就是新四军大本营,眼看日军就要渡河,这名战士下定了某种决心,拿着自己的枪就朝日军冲了过去,准备以一己之力阻击日军渡河,为大部队争取时间。 这战士叫赵满囤,才二十出头,脸上还带着乡下孩子的憨气,手里那杆步枪是缴获的老套筒,枪身磨得发亮,枪托上还留着他刻的小记号——一朵歪歪扭扭的梅花,是他娘最爱的花。他冲出去时,怀里揣着半截窝头,是早上炊事班王班长塞给他的,还温乎着。 河是界河,不宽,也就两丈来远,可这会儿水流急,河中间翻着白浪。日军穿着黄军装,猫着腰在对岸的芦苇丛里挪,领头的举着指挥刀,眼看就要下令架浮桥。赵满囤没多想,一猫腰钻进河边的土坡,坡上长满了酸枣棵子,尖刺刮破了他的袖口,渗出血珠也没顾上擦。 “砰!”他瞄准最前面那个举刀的日军,扣动了扳机。那日军“嗷”地一声栽进芦苇里,剩下的日军顿时乱了套,纷纷趴在地上找目标。赵满囤趁机滚到另一丛灌木后,心里数着子弹——总共就七发,是出发时班长给的,说“省着用,一颗顶一颗”。 日军没发现他就一个人,以为遇上了埋伏,趴在地上不敢动。赵满囤瞅着机会,又朝河中间那艘准备搭浮桥的木船开了一枪,船桨“咔嚓”断成两截,撑船的日军掉进水里,扑腾着喊救命。 冷风跟刀子似的刮着脸,河对岸的日军开始喊话,叽里呱啦的听不懂,大概是让他投降。赵满囤往嘴里塞了口窝头,干得噎人,就着冷风咽下去。他想起上个月跟战友们在山坳里开会,指导员说“咱们守在这里,身后就是乡亲们的家,退一步都不行”。那会儿他没说话,就攥紧了拳头,指节捏得发白。 日军见没动静,开始试探着往前挪,机枪“哒哒哒”地扫过来,子弹打在旁边的石头上,溅起火星子。赵满囤的胳膊被流弹擦了一下,血顺着袖子往下淌,他咬着牙撕下衣角缠上,缠得太急,勒得胳膊生疼,反倒清醒了不少。 他知道自己拖不了太久,得想个法儿给大本营报信。眼睛一扫,看见坡上有堆干柴,是前阵子老乡们割来准备过冬的。他摸过去,掏出火柴——那是老乡王大爷给的,说“夜里冷,点堆火暖乎”——划着一根,往干柴上一扔。风助火势,“腾”地就烧起来,黑烟滚滚往天上冒,跟个大信号似的。 大本营那边肯定看见了。赵满囤心里松了口气,又握紧了枪。日军被浓烟呛得直咳嗽,也看清了就他一个人,嗷嗷叫着朝坡上冲。他剩下最后三发子弹,瞄准冲在最前面的三个日军,“砰、砰、砰”三枪,倒下三个,子弹也打光了。 没了子弹,他就抓起身边的石头,照着日军的脑袋砸过去。有个日军端着刺刀扑上来,他侧身一躲,抱住对方的腰往地上摁,两人在酸枣丛里滚打,尖刺扎得满脸是血,他也没松手,直到摸到对方腰间的手榴弹,拽掉引线就往日军堆里扔。 “轰隆”一声响,炸起的土块溅了他一身。他爬起来,瘸着腿往河沿退,想把日军引到河边的泥沼里。日军的子弹又扫过来,这次没躲过去,后背像被重锤砸了一下,他往前踉跄了几步,一头栽进河水里。 河水冰得刺骨,他却觉得浑身发烫,脑子里闪过娘的脸——娘说“满囤啊,长大了要做个能护着人的汉子”。他想,自己做到了。 等大本营的战士们带着队伍冲过来时,河对岸的日军已经被刚才的手榴弹炸懵了,又看见大部队,吓得赶紧往后撤。战士们在河边找到赵满囤时,他趴在泥里,手里还攥着那杆老套筒,枪托上的梅花被血浸得通红。 后来清理战场,在他怀里发现那半截没吃完的窝头,还硬邦邦的,上面沾着血和泥。老乡王大爷听说了,蹲在河边哭:“那孩子,昨天还帮我挑水呢,说打完鬼子就回家种地......” 大本营因为及时转移,保住了重要的物资和伤员。战士们每次过河,都会往赵满囤牺牲的地方敬个礼,有人在那丛酸枣棵子旁边,栽了棵小树苗,说“让它替满囤看着,看咱们把鬼子赶出去”。 再后来,那棵树长得老高,枝繁叶茂的。附近的孩子们听老人讲赵满囤的故事,都会跑到树下,学着他的样子握紧拳头,说“长大了也要护着家”。 其实啊,英雄从来都不是天生的。就像赵满囤,他可能没想过自己会成为英雄,只是在那一刻,他觉得身后的人、身后的家,比自己的命更重要。这种把“护着别人”刻进骨子里的劲儿,就是咱们中国人最硬的骨头,最亮的光。 本文由抗战英烈事迹整理