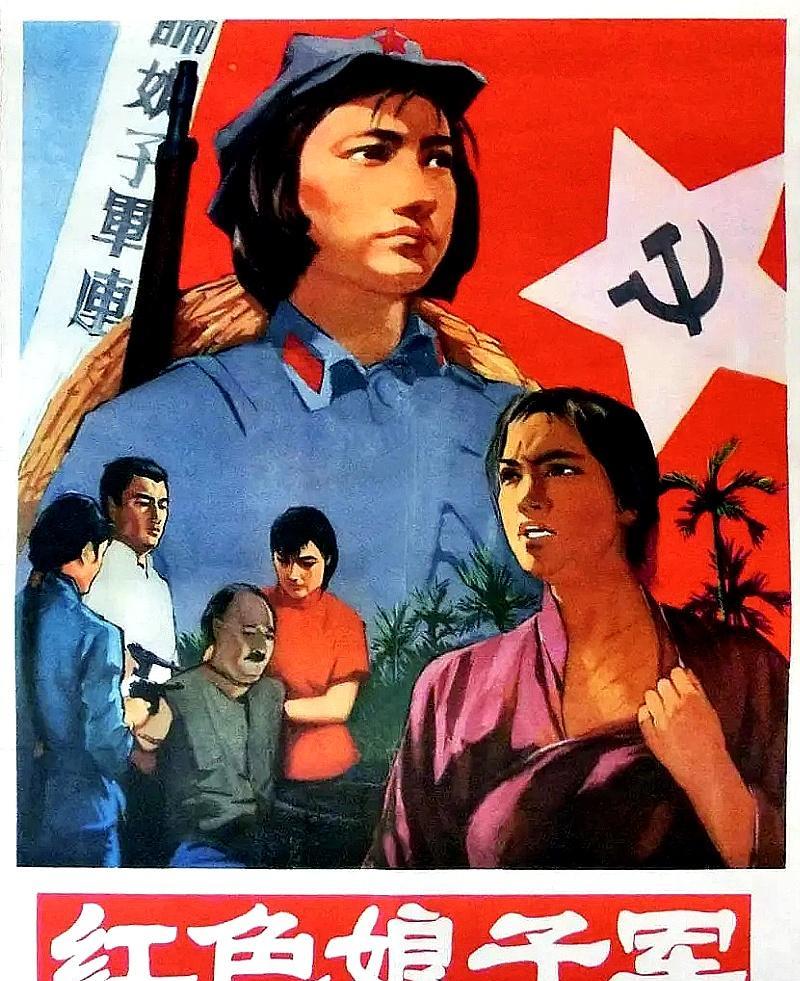

孰是孰非?又为何自相矛盾?从目前通行的当代文学史著作来看,比较确定的观点是将"样板戏"看做是"极左派"文艺思想的产品,其无论从思想上还是从艺术上均无可取之处。这种说法符合"政治正确"原则。毫无疑问,在"样板戏"中,"极左"文艺思想的一些基本理论(如"三突出"、"阶级斗争"等)都得到了最充分的体现。 但另一方面,一些批判文章中,批判者又声称,"样板戏"是对"十七年"无产阶级文艺成果的窃取。这一说法证据确凿,而且同样符合"政治正确"的原则。"样板戏"的原本确实是"十七年"文艺的产物,"期间经过了改编、加工,并最终确定为文艺"样板"。 然而,以上两种说法之间的矛盾之处是显而易见的。根据前一种说法的逻辑,对"样板戏"的否定是没有疑义的,因为这与对"旗手"的文艺体系的否定联系在一起的。但倘若认可这一说法,同时也就意味着必须首先承认"样板戏"是旗手的作品,并且,如果我们找不到充分的证据证明"样板戏"在艺术上的失败的话,那么,这也就意味着我们在否定旗手的同时,却又不得不肯定她的艺术成就。 而后一种说法事实上就是在一定程度上肯定了"样板戏"的艺术成就,在此前提下来否定旗手个人的人品,即否定其利用个人权力进行艺术剽窃的不道德的行径。否则,如果我们全盘否定"样板戏"的话,那就不仅仅是"样板戏"的问题,而是涉及整个"十七年"文艺的理论基础。 回想20世纪五六十年代,大量现代京剧被创编演出,如何合理地吸取传统京剧行当、流派的艺术之长,用以塑造现代人物新形象,成为了京剧艺术家们面临的重要课题。从周信芳、梅兰芳到谭元寿、赵燕侠、袁世海、杜近芳、高玉倩以及许多现代京剧表演艺术家,他们都有着丰富的艺术经验和深厚的艺术造诣,自然不会无知到用传统行当、流派生硬地套用在现代人物身上。 他们深知,必须从现代人物的思想感情出发,将传统京剧唱腔风格与时代精神有机地结合起来,才能创造出既具有京剧韵味又符合现代审美需求的艺术作品。他们绝不会以“革命派”来排斥优秀的传统京剧艺术,因为他们明白,传统京剧艺术是京剧发展的根基,是京剧艺术的灵魂所在。 然而,京剧“样板戏”却偏偏反其道而行之,用“三打破”来树立所谓的“革命派”,企图用这种杂烩风格来否定京剧的优良传统。事实上,在被钦定为样板戏之前的《红灯记》《沙家浜》《奇袭白虎团》《智取威虎山》等现代京剧音乐,都是京剧音乐家和演唱家在传统京剧唱腔音乐基础上创编而成的。这些作品均是有行当、流派及传统板式曲牌可依的新型音乐形态,并非大杂烩式的革命派。 以《红灯记》为例,其中由刘吉典编词并编曲、刘长瑜演唱的李铁梅唱段《我家的表叔数不清》,是类似花旦腔的【西皮流水】。这个唱段旋律明快,节奏活泼,充分展现了李铁梅天真活泼的性格特点。而由李金泉、周国兴、李广伯、刘吉典编曲、刘长瑜演唱的李铁梅唱段《听罢奶奶说红灯》,则是花旦腔【西皮散板】→【摇板】→【原版】→【垛板】的组合。 刘吉典先生在谈及这个唱段的创作时说:“在运用传统唱腔材料时,就有可能将新的音调反映出来。”可见,他在编创这个唱段时,是充分借鉴了传统唱腔的行当及流派特点的。在演唱过程中,刘长瑜作为荀慧生的高足,巧妙地将荀派花旦以演热情活泼的少女见长的唱法融入唱腔中,成功地塑造了天真活泼、忠于革命的李铁梅的艺术形象。 再如《沙家浜》中由李慕良、赵燕侠编曲,赵燕侠的阿庆嫂唱段《定能战胜顽敌渡难关》,是赵派青衣腔【二黄慢板】→【二黄原版】。赵燕侠作为赵派青衣的代表人物,她的演唱嗓音清脆,韵味醇厚,将阿庆嫂的机智勇敢、沉着冷静表现得淋漓尽致。而由李慕良等编曲、万一英演唱的沙奶奶唱段《沙家浜总有一天会解放》,则是李(多奎)派老旦腔【二黄原版】。万一英作为老旦流派名师李多奎的门生,她全面地掌握了李派的技艺,嗓音高亢,表演入情。 在演唱这个唱段时,她承袭了李多奎的流派风格,将沙奶奶的坚定信念和对革命胜利的渴望展现得恰到好处。刘吉典先生对这个唱段给予了很高的评价,他认为这段唱段运用了很多传统老旦的唱腔材料,但这些材料并不是从传统的某个唱段硬套下来的,而是经过编曲者选择、加工和再创作过的。为了在唱腔中体现新的语言音调,演唱时在润腔上、吐字上、唱法上加进了不少新的因素,因此它同样也能塑造出新的形象来。