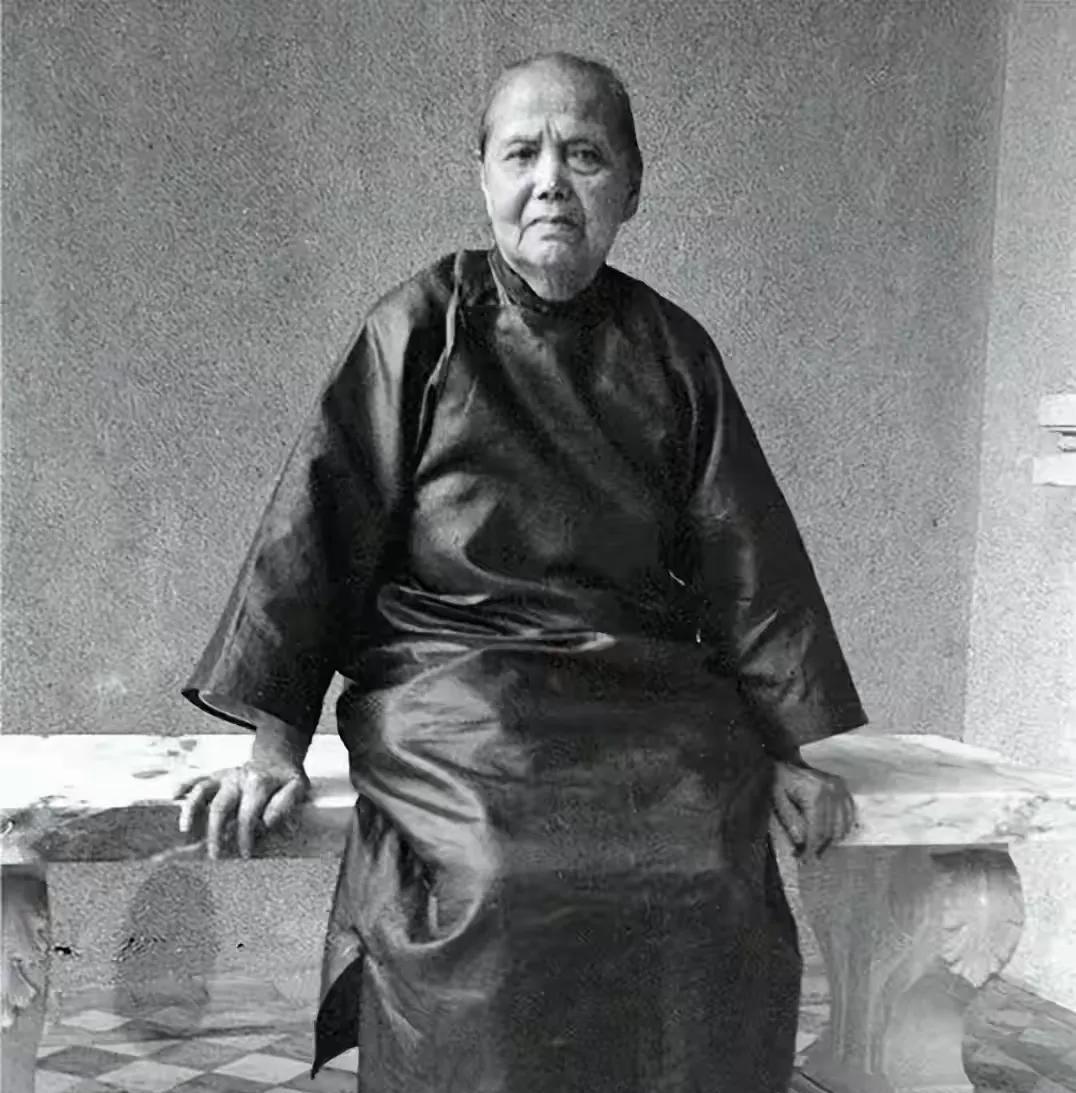

孙中山的红颜知己,功成身退,一辈子未嫁未育,晚年清贫度日! 落花有意,流水无情。 1936年,坐落在澳门家中,一位63岁的老人身穿一身黑色旗袍,对着报纸上的陵墓照片焚香三炷。 那是1907年孙中山先生从河内寄来专门给一个叫陈粹芬的女子的。 这炷香,她烧了11年。从孙中山逝世那年起,每逢先生忌日,她都会对着中山陵的影像静坐半晌。 街坊邻居只知道这位“陈婆婆”孤身一人,靠缝补过活,却没人清楚,她藏在褪色旗袍里的,是大半个中国的革命记忆。 1891年的香港,海风裹着咸腥味扑进“和记栈”的阁楼。19岁的陈粹芬正给客人端茶,撞见一群汉子围着一个戴眼镜的年轻人低声议论。 那年轻人说“要让四万万同胞不再做奴隶”,她手里的茶碗晃了晃,滚烫的茶水溅在手上,却没像往常那样缩回——这是她头回听见有人把“百姓”当回事说。后来才知,那年轻人叫孙中山。 没过多久,她成了阁楼里的“常驻客”。白天是帮工,夜里就变着法儿掩护革命党人。 有次清廷密探突然闯进来,她抓起桌上的麻将牌就往地上撒,嘴里喊着“哎呀手滑”,趁着众人弯腰捡牌的混乱,把孙中山藏在砚台下的密信塞进了发髻。 密探搜了半天,只搜出一沓账本,骂骂咧咧走了。她解下发髻时,信纸已被汗水浸得发皱,却一个字都没模糊。 跟着孙中山流亡日本的那几年,日子苦得像嚼黄连。横滨的小屋四面漏风,她白天去码头扛货,晚上回来给同志缝补磨破的草鞋,针脚密得能数清。 有回章太炎深夜来访,见她正把药油往孙中山脚上抹——先生为筹革命经费,连着三天没合眼,脚肿得穿不上鞋。 她抬头笑了笑:“先生说,脚不沾地,心里才踏实。”章太炎后来在文章里写:“革命党中,若论牺牲,四姑(陈粹芬别名)当居首列。” 她的胆气,在枪林弹雨中练得比钢还硬。1907年镇南关起义前,黄兴带人在山里造炸药,她背着竹篓满山找硝石,荆棘划破了裤腿,血顺着脚踝流进草鞋,她只在歇脚时往伤口上撒把草木灰。 起义打响那天,她在后方煮了几十斤粥,冒着枪子往阵地送,一颗流弹擦着耳边飞过,打在石墙上迸出火星,她把粥桶往怀里一抱,接着往前冲:“同志们饿着肚子,哪有力气打仗!” 可革命真的“成了”,她却往回退。1912年孙中山就任临时大总统,有人劝她去南京,说“怎么也该有个名分”,她蹲在灶台前添柴,火光照着满脸皱纹:“先生要管的是天下,我去了,他还得分心惦记我吃没吃饱。 ”后来宋庆龄嫁给孙中山,她收拾了一个小包袱就搬到澳门,租了间临街的矮屋,门口挂起“陈记缝补”的木牌,从此再没提过“革命”二字。 日子清苦得很。一件黑旗袍穿了十年,袖口磨破了就翻过来缝;有次发烧卧床,邻居送来两个馒头,她硬撑着爬起来,给人补好三件衣服才肯收下。 可1931年东北沦陷的消息传来,她却把攒了半辈子的银元全换了钱,托人转给东北抗日义勇军。 侄孙来看她,见她啃着咸菜窝头,急得直跺脚:“姑婆,您留着点自己用啊!”她拍拍侄孙的手:“我老了,吃不了多少,可前线的娃们,得有枪有粮才能打鬼子。” 她藏在枕下的,除了孙中山1907年那封信,还有块磨得发亮的铜怀表。那是1900年惠州起义失败后,孙中山临走前塞给她的,表盖内侧刻着个“芬”字。 她总在夜里摩挲着怀表,听着滴答声想起横滨的夜晚——先生伏案写檄文,她在旁边烤红薯,红薯焦了,先生的笔却没停,说“等新中国成了,天天让你吃热乎的”。 如今新中国还没完全到来,可街上的孩子能背着书包上学,她觉得,那红薯的香味,已经飘过来了。 1936年焚香那天,报纸上的中山陵照片旁,印着“民族、民权、民生”六个字。 她对着照片轻声说:“先生,您看,大家还记得您说的话呢。” 香灰落进青瓷碗里,像极了当年在镇南关阵地前,她和同志们一起撒下的草木灰——那时草灰里藏着希望,如今香灰里,藏着一个女子对信仰的全部坚守。 有人说她傻,陪了英雄一辈子,啥都没落下。可她临终前,摸着那封泛黄的信笑了:“我要的,从来不是名分。能看着这天下一点点变好,比啥都强。” 这位没被写进正史的女子,用一辈子证明:革命从不是只有振臂高呼的壮烈,还有柴米油盐里的坚守。 她藏起自己的名字,却让更多人的名字,能堂堂正正写在新中国的土地上。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。