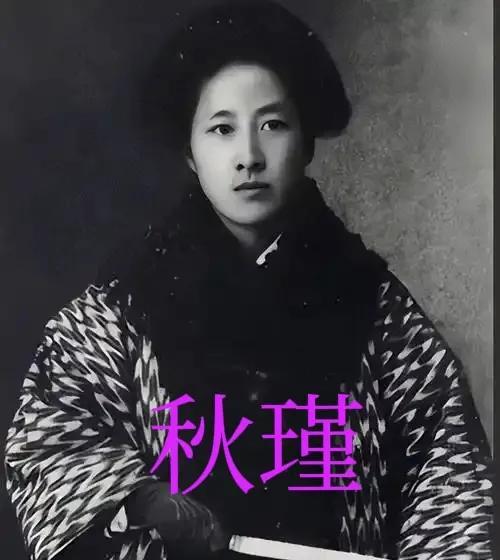

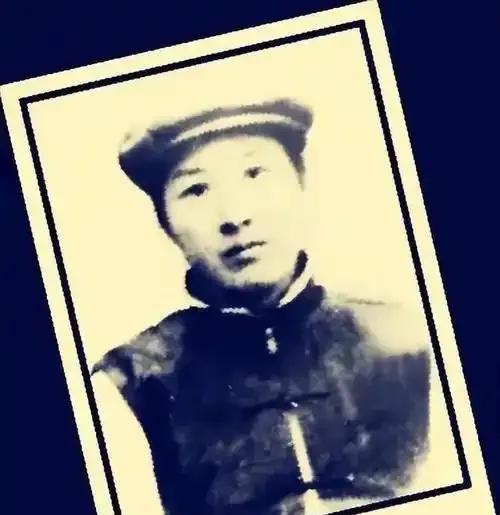

1907年,秋瑾被捕后,上司命令县令李钟岳搜查秋瑾居所!然而,李钟岳到达居所后,下达了一个命令,无形中挽救了无数革命党人...... 可李钟岳跨进大通学堂门槛时,脚步沉得像灌了铅。他是光绪二十四年的进士,骨子里浸着孔孟的“仁”,却偏偏要执行这沾满血的命令——浙江巡抚张曾敭的电报说得明白:“务必搜出党人名单、往来密函,一网打尽,勿留余孽。” 手下的差役早憋着劲要抢功,刚进门就想掀翻书桌,被李钟岳喝住了:“都站住!”他指着墙上“大通学堂”的匾额,声音不高却带着威严,“朝廷要查的是‘谋逆凶器’,笔墨纸砚也值得你们翻箱倒柜?” 这话听着是在按规矩办事,实则藏着私心。李钟岳没忘,上个月他还在府衙里读过秋瑾的诗,“一腔热血勤珍重,洒去犹能化碧涛”这两句,他反复圈点过。 秋瑾在大通学堂教学生骑马射箭,说要“养成军国民资格”,这些事他都看在眼里,心里清楚,这哪里是“谋逆”,分明是想让国人醒过来。 差役里有人不忿,指着书架上一摞带封皮的册子:“大人,这些册子封得严实,保不齐藏着名单!” 李钟岳走过去,随手拿起一本翻开,里面是学生的功课表,他慢悠悠合上:“教书育人的地方,藏名单? 你们是想栽赃陷害,还是觉得本官好糊弄?”他眼神扫过众人,“搜!但只许查刀剑火器,谁敢动笔墨文书,以‘滋扰学堂’论处!” 这道命令下去,差役们不敢再造次。他们叮叮当当翻了半天,只搜出几杆练功用的长枪,连一封像样的“密函”都没找到。 可谁也不知道,秋瑾早把革命党人的联络名单夹在《楚辞》的批注里,就放在李钟岳亲手翻过的那排书架上。 李钟岳心里捏着把汗。他知道上司要的不是长枪,是能株连九族的证据。 可他更清楚,一旦名单落到清廷手里,杭州、上海的革命据点会被一锅端,那些和秋瑾一样想救国的人,都会变成刀下鬼。 他读过史书,明末东林党人就是因为一封信被抄家灭族,他不想让历史在眼前重演。 搜查结束时,有人偷偷塞给李钟岳一张纸条,说在秋瑾卧室发现的,上面写着“徐锡麟之弟徐伟在沪”。 李钟岳看了一眼,趁人不注意揉成纸团吞进了肚里——徐锡麟刚在安庆起义失败,清廷正到处抓他的亲属,这纸条要是交上去,徐家怕是一个活口都留不下。 这事没瞒多久。张曾敭见搜不出实据,气得拍了桌子,指着李钟岳的鼻子骂“通逆”。 李钟岳没辩解,只是低着头说:“学堂里确实只有这些东西。”没过三天,他就被革了职,回了老家。 离开绍兴那天,有人偷偷给他递了张字条,是秋瑾在狱中写的:“秋风秋雨愁煞人”。 李钟岳攥着字条,在船头坐了一夜。他知道,自己护得了一时,护不了秋瑾的命——7月15日,秋瑾还是在轩亭口就义了。 后来有人问他,明明可以顺着上司的意思邀功,为什么偏要冒风险?李钟岳只是叹口气:“我是个官,可我首先是个人。她为国家争命,我不能做那递刀的手。” 他或许没想到,自己那道“只搜凶器”的命令,真的救了多少人。 秋瑾的同党王金发,原本在名单上,因为没被供出,后来继续在浙东组织起义 上海的光复会据点,也因为联络名单没外泄,得以保存实力,三年后在辛亥革命中发挥了大作用。 可李钟岳自己的日子并不好过。革职后他总念叨着秋瑾的诗,常常对着轩亭口的方向发呆。 1908年春天,他在家里悬梁自尽了,死前留了句话:“我虽未能救秋女士,然亦未尝不努力也。” 有人说他傻,为了个“逆党”丢了官、赔了命。可在那个风雨如晦的年代,正是这些“傻人”,在黑暗里守住了一点光。 他们或许没有秋瑾那样举旗呐喊的勇气,却在用自己的方式,护着那些想让中国变好的人。 李钟岳的命令,看似只是少搜了几本书,实则是在和整个腐朽的清廷较劲。 他救的不只是革命党人,更是在守住一个读书人最基本的良知——知道什么该做,什么不该做,哪怕要付出代价。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。