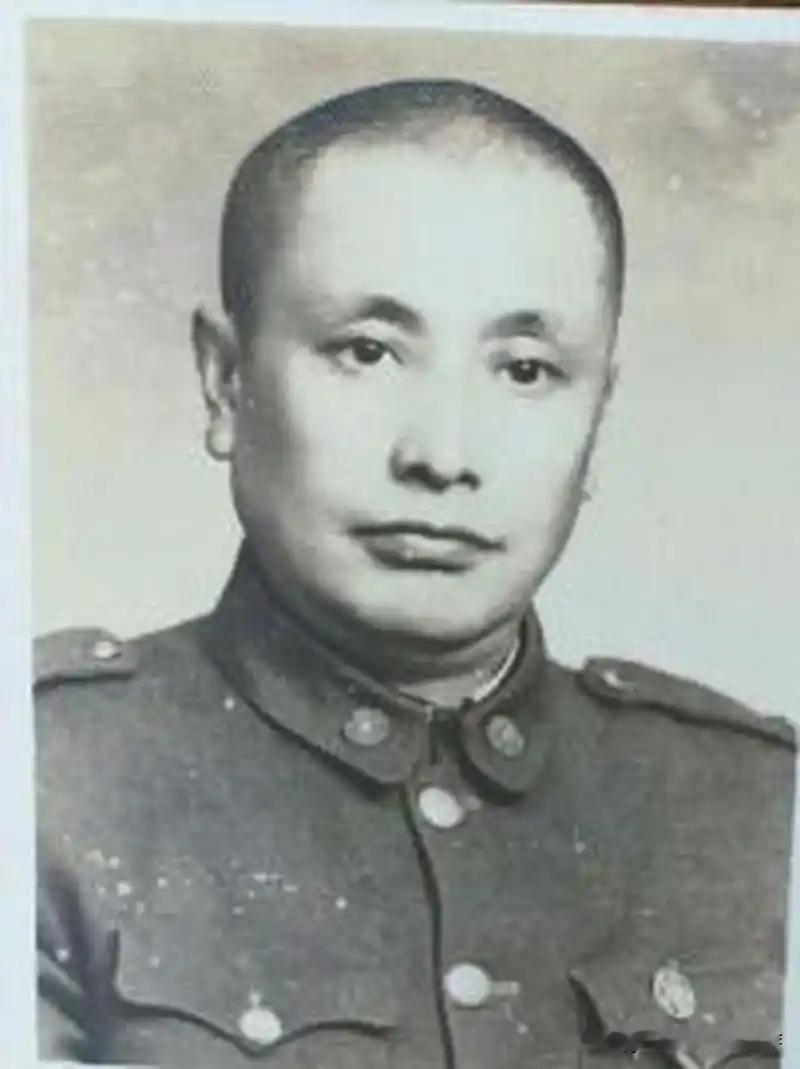

1938年,张北华到界首镇侦察,不料村子里竟然驻扎着300名日军,他决定干掉几个日本兵,提着大刀就摸进敌人的院子。 1938年的山东,正值寒冬。津浦铁路沿线的界首车站,成为了日军在华北地区重要的军事补给线之一。这条铁路不仅承载着日军的军需物资运输,更是他们在华北地区控制和扩张的生命线。 就在这一年的年初,刚从监狱获释的张北华,带领着"山东西区人民抗敌自卫团"的60多名战士,向界首车站一带展开了秘密侦察。张北华1911年出生在山东商河县,年轻时就加入了中国共产党。1933年,他在济南被捕入狱。直到1937年,随着日军侵略的形势日益严峻,国民党当局被迫将包括张北华在内的一批共产党员和政治犯释放。 获得自由后的张北华立即投身抗日斗争。1938年1月1日,他在泰安西夏张镇联络了曾经的狱友、中共泰安县二区书记崔子明,以及北京师范大学学生青州师范学校青年教师远静沧等人,组建了最初只有几十人的抗日武装。这支队伍很快发展壮大,编成了三个大队,被命名为"山东西区人民抗敌自卫团"。 在当地村民的配合下,自卫团获得了重要情报:界首车站附近驻扎着300名日军。张北华经过细致分析后,决定趁着农历腊月二十七的夜色发动突袭。为了避免打草惊蛇,自卫团的战士们白天化装成赶集的农民,分批渗透到车站附近的村庄。他们借住在当地百姓家中,暗中观察日军的活动规律。 这些战士大多是第一次参加实战,装备也相当简陋,除了几支土造火枪外,大部分人只配备了大刀和梭镖。但在张北华的带领下,他们并没有因此丧失信心。相反,简陋的武器装备更激发了他们的机智和勇气。他们利用农历年关时节,村民往来频繁的特点,成功地打探到了日军的驻地位置和警戒部署。 腊月二十七的深夜,寒风刺骨。张北华带领突击队员,提着大刀,悄悄地向日军驻地摸进。这次行动,不仅是对日寇的突袭,更是自卫团成立以来第一次重要的军事行动,它将决定这支新生抗日武装的生死存亡。 夜色掩护下,张北华带领的突击队抓住了日军哨兵轮换的间隙,迅速潜入了车站院内。几名战士早已摸清了日军的岗哨位置,他们用准备好的绳索和布条,迅速制服了两名值班的日军哨兵。在寒冷的冬夜里,日军大部分士兵都躲在屋内取暖,这给了突击队绝佳的突袭机会。 战斗在瞬间爆发。张北华带头冲进日军的宿舍,挥舞着大刀直取敌人。其他战士也紧随其后,展开了激烈的肉搏战。在黑暗中,大刀的优势得到了充分发挥。自卫团战士们凭借熟练的劈砍动作,压制住了措手不及的日军。 这场战斗虽然时间短暂,但异常激烈。日军士兵从睡梦中惊醒,来不及拿起步枪就被突击队员制服。整个战斗过程中,自卫团战士展现出了极高的战术素养,他们在突袭时保持了相对安静,避免了惊动车站外的日军增援。 战斗结束时,突击队成功击毙了10多名日军,缴获了3支三八式步枪。这些步枪对于装备简陋的自卫团来说,是极其珍贵的战利品。更重要的是,这次战斗不仅打击了日军的嚣张气焰,也大大提升了自卫团战士们的士气。 界首车站的战斗在泰西地区产生了广泛影响。这次成功的突袭战,证明了即便是装备简陋的抗日武装,也能够给予日军沉重打击。随后的几个月里,越来越多的地方武装纷纷请求加入自卫团。从最初的几十人发展到17个大队、2700多人的规模,自卫团逐渐成为了泰西地区重要的抗日力量。 这支队伍后来在中共中央的统一部署下,改编为八路军山东纵队六支队。张北华也从自卫团主席转任为六支队的政治委员,继续领导这支部队进行抗日斗争。在他的带领下,六支队参与了多次重要战役,为山东抗日根据地的建立和发展作出了重要贡献。 界首车站的战斗,不仅是张北华领导的自卫团首次重大胜利,更是山东抗日武装力量发展的一个重要转折点。这次战斗的胜利,为泰西地区的抗日武装斗争开创了新局面,鼓舞了更多爱国志士投身抗日救亡的革命洪流之中。