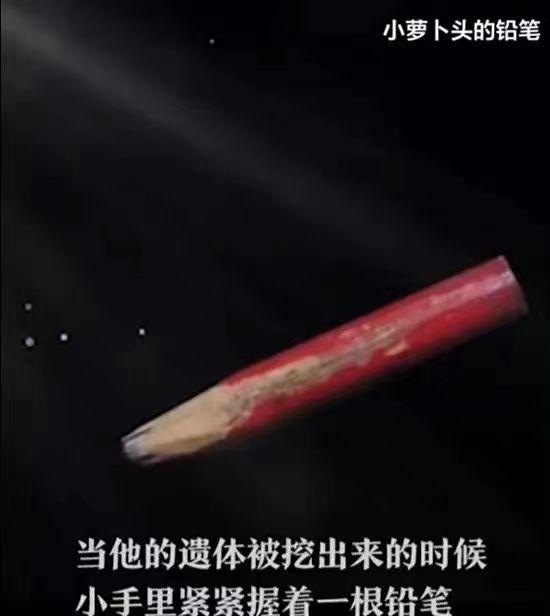

1949年,小萝卜头的遗体,在戴公祠警卫室被挖了出来。谁知,小萝卜头手里紧紧攥着一个遗物,当工作人员看到后,无不掩面而泣。 1949年的秋天,重庆戴公祠警卫室内一片寂静。工作人员小心翼翼地挖掘着这片曾经布满血迹的土地,试图找寻那些在解放前夕被害的革命志士。当他们挖到一具特别小的遗体时,所有人都屏住了呼吸。这具遗体属于一个年仅八岁的孩子,他的手中还紧紧攥着一支铅笔。在场的工作人员看到这一幕时,无不掩面而泣。这个孩子就是被后人称为"小萝卜头"的宋振中。 回溯这段历史,要从1941年说起。那一年,年仅八个月大的宋振中跟随母亲徐林侠去监狱探望父亲。谁知这一去,竟让这个襁褓中的婴儿也被关进了牢房。从此,这个不同寻常的"狱中家庭"开始了他们的囚徒生活。监狱的环境异常恶劣,严重的营养不良导致宋振中发育迟缓,八岁时的他看起来只有四五岁大小。 在这个封闭的环境里,狱友们都很照顾这个年幼的孩子。因为他面黄肌瘦,头大身子小,像个小萝卜,大家就亲切地叫他"小萝卜头"。这个昵称不仅是对他外表的描述,更包含了狱友们对这个坚强孩子的疼爱之情。尽管身处险境,但狱友们给予的关爱却让监狱多了一份温暖。 在"小萝卜头"六岁那年,黄显声将军开始在狱中秘密教他识字读书。为了不引起特务的注意,这些"课堂"往往是在深夜进行的。黄显声将军和其他狱友轮流担任"老师",教他认字写字,讲述革命故事。尽管条件艰苦,但"小萝卜头"学习非常用功。他经常用小石子在地上练习写字,只有上课时才舍得用那支珍贵的铅笔。 在狱中,"小萝卜头"的聪明才智得到了充分的展现。他懂得利用年龄小的优势,常常在特务们不注意的时候,帮助狱友们传递消息。有时候,当大人们在商量重要事情时,他还会主动在门口望风。这个小小的身影,成为了连接狱友们的重要纽带。 然而,这段艰难却温情的狱中生活,在1949年9月6日戛然而止。在那个注定载入史册的悲伤日子里,"小萝卜头"和父母被特务押往白公馆,最终在松林坡戴笠的警卫室遇害。他临终时仍紧握着那支黄伯伯赠予的铅笔,这支凝聚着师生情谊的铅笔,成为了他留在人世间最后的遗物。 在那段艰难的岁月里,徐林侠始终没有放弃对孩子的教育。作为一位革命志士的妻子,她深知教育的重要性。即便在监狱的高墙之内,她也坚持用自己的方式培养着这个年幼的孩子。每当夜深人静时,她会轻声为孩子哼唱童谣,讲述那些充满希望的故事,在孩子幼小的心灵里播下爱国的种子。 这位坚强的母亲,在生命的最后时刻仍在为孩子争取生的希望。1949年9月那个悲痛的日子,当特务的刀刃刺向她时,她没有为自己求情,而是苦苦哀求特务能放过年幼的孩子。她说,让孩子出去讨饭吧,这么小的孩子不会妨碍他们的事。然而,这样朴实的请求却未能打动冷酷的刽子手。 在"小萝卜头"的短暂生命中,那支黄显声将军赠送的铅笔承载着特殊的意义。这支铅笔来之不易,是黄将军通过狱友们多方周转才得到的。在物资极度匮乏的监狱中,一支铅笔就如同一束光,照亮了这个渴望知识的孩子的生活。 "小萝卜头"格外珍惜这支铅笔。平日里,他都是用小石子在地上练习写字,只有在黄伯伯给他上课时才小心翼翼地使用这支珍贵的铅笔。这支铅笔不仅是一件学习工具,更是狱中师生情谊的见证。直到生命的最后一刻,他都紧紧攥着这支铅笔,仿佛在守护着自己对知识的渴望和对师长的感激。 新中国成立后,"小萝卜头"被追认为烈士。这个年仅八岁的革命烈士,成为了那个时代最年轻的殉道者之一。他的故事,连同那支铅笔,一起被收藏在革命纪念馆中,成为了一段震撼人心的历史见证。 2021年,已经年过九旬的李碧涛老人特地前来祭奠这位曾经的小狱友。当年的记忆涌上心头,让这位老人泣不成声。如果"小萝卜头"能活到今天,他本可以亲眼见证新中国的繁荣发展,本可以实现当年在铅笔上书写的梦想。 那支被紧握在"小萝卜头"手中的铅笔,不仅是一个八岁孩童对知识的渴望,更象征着在黑暗年代里,革命志士们对教育和希望的坚守。这个故事提醒着后人:和平来之不易,今天的幸福生活是无数革命先烈用鲜血和生命换来的。我们要永远铭记历史,珍惜当下,让革命先烈的理想之光永远照耀前行的道路。