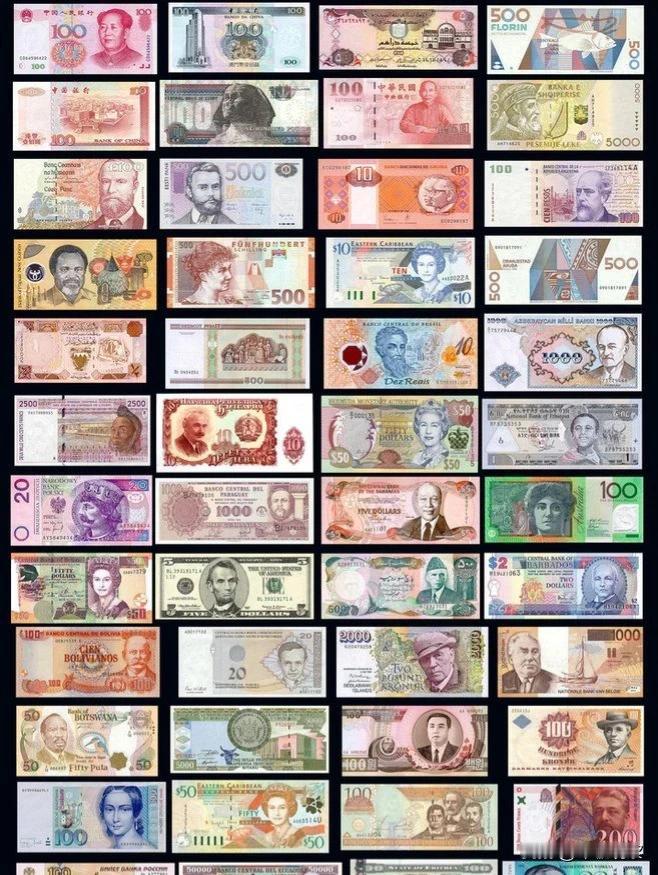

中国的100元: 可以买150个鸡蛋;美国的100元: 可以买280个鸡蛋;日本的100元: 可以买5个鸡蛋;韩国的200元: 可以买1个鸡蛋; 丝绸之路不仅运输丝绸和茶叶,也是鸡蛋贸易的重要通道。商人们开发出腌制和风干等保存技术,让鸡蛋能够经受住漫长的运输过程。 中亚地区的商队会将中国的咸鸡蛋运往西域各国,换取当地的香料和宝石。这些保存技术的发明,让鸡蛋从单纯的生活必需品变成了贸易商品。 到了清朝末期,中国的鸡蛋贸易开始步入黄金时期。得益于沿海地区广泛的养殖习惯和发达的水路运输,中国成为了重要的鸡蛋出口国。 民国时期,鸡蛋出口创汇达到顶峰,年出口量超过十万吨。这一时期的鸡蛋贸易为国家带来了大量的外汇收入,支撑了当时的经济发展。 1964年,世界蛋品协会的成立标志着全球鸡蛋贸易进入了规范化阶段。各国开始建立统一的质量标准和贸易规则。 随着全球化进程的加深,汇率变化开始显著影响鸡蛋的国际价格。美元走强时期,以美元计价的鸡蛋贸易会给出口国带来更多收益。 国际运输成本的变化也深刻影响着鸡蛋的价格形成。集装箱运输的普及降低了远洋运输成本,但制冷设备的使用又增加了新的支出。 1990年代以后,航空货运的发展让新鲜鸡蛋能够快速在全球范围内流通。这一变化使得高端鸡蛋市场开始形成,特别是日本和韩国的优质鸡蛋开始走向国际市场。 全球化带来的另一个显著变化是价格的区域化差异。发达国家的生产成本上升,而发展中国家凭借成本优势占据了大量市场份额。 今天的鸡蛋价格体系已经形成了明显的梯度:从中国的平价到日韩的高价,反映出各国不同的生产成本和市场定位。这种价格差异不仅体现在数字上,更折射出全球经济发展的不平衡。 在物流技术不断进步的今天,鸡蛋价格的形成越来越受到全球供应链的影响。一个国家的鸡蛋价格不再仅仅由本地供需决定,而是与全球市场紧密相连。 这种联系在新冠疫情期间表现得尤为明显。全球供应链的中断直接导致了多个国家鸡蛋价格的波动,让人们更清楚地认识到了全球贸易的重要性。 饲料价格在养殖成本中占据了最大份额,其中玉米和豆粕是主要原料。不同国家的农业政策直接影响着这些原料的价格,进而决定了鸡蛋的生产成本。 美国凭借广阔的农业用地和先进的种植技术,能够提供价格相对低廉的饲料。这使得美国的养鸡场在饲料成本上具有明显优势。 中国的饲料价格受到耕地面积限制和人口压力的影响,但通过科学配方和规模化生产,降低了整体成本。养殖场通过优化饲料配方和采购渠道,实现了较好的成本控制。 日本和韩国的饲料主要依赖进口,加上运输和关税成本,导致饲料价格居高不下。这两个国家的养殖场不得不将这部分成本转嫁到鸡蛋价格上。 全球各地的饮食习惯展现出显著差异,直接影响着鸡蛋的消费量。东亚地区将鸡蛋视为主要蛋白质来源,而西方国家则更依赖肉类。 日本每年的人均鸡蛋消费量高达320个,带动了高品质鸡蛋市场的发展。这种强劲的需求支撑了日本国内较高的鸡蛋价格。 食品加工业的发展为鸡蛋市场带来了新的增长点。糕点、面食、调味品等行业对鸡蛋的需求持续增加,特别是在节假日期间。 中国的食品加工业规模庞大,对鸡蛋的需求量巨大,但价格敏感度较高。这促使养殖场在保证品质的同时,努力控制成本。 国际贸易在鸡蛋价格形成中扮演着重要角色。荷兰作为欧洲最大的鸡蛋贸易中心,通过进出口价差获取利润。 新加坡和香港这样的地区,由于本地生产有限,主要依靠进口来满足需求。这些地区的鸡蛋价格往往会随着国际市场波动而变化。 人工成本的差异是造成各国鸡蛋价格不同的另一个重要因素。日韩的人工成本远高于发展中国家,这直接推高了鸡蛋的生产成本。 发达国家的养殖场通过自动化设备减少人工依赖,但设备投入和维护成本也相当可观。这种投入最终也会体现在鸡蛋价格上。 规模化养殖在降低成本方面发挥了重要作用,但各国的实施程度不同。美国的养殖场平均规模远大于亚洲国家,这有助于降低单位成本。 环保要求和动物福利标准的差异也影响着生产成本。欧洲国家的标准更为严格,这些额外的投入也会转化为更高的市场价格。 智能化养殖正在重塑整个鸡蛋生产行业,自动喂养系统和环境监控设备大大提高了生产效率。温度、湿度和光照的精确控制让母鸡的产蛋量显著提升。 人工智能技术的应用使得养殖场能够及时发现并处理潜在的健康问题。大数据分析帮助养殖户预测市场需求,优化生产规模。 生物技术在提高母鸡产蛋效率方面取得了重要突破。通过改善饲料配方和添加生物活性物质,让母鸡在相同饲料投入下产出更多鸡蛋。 可持续发展理念推动了养殖设备的节能改造,太阳能和沼气发电逐渐普及。这些新技术虽然前期投入较大,但长期来看可以显著降低运营成本。

![科技炼铜大国[doge]](http://image.uczzd.cn/1814420776607802162.jpg?id=0)